Vous naviguez sur le site Radio-Canada

Aide à la navigationL’histoire du cinéma québécois entre leurs mains

L’histoire du cinéma québécois entre leurs mains

Les mains dans les bobines, les affiches de film, les objets et les artéfacts qui ont marqué le cinéma d’ici, Véronique, Eva et leurs collègues veillent sur notre mémoire cinématographique collective. Le travail de leur équipe, celle des archives de la Cinémathèque québécoise, est essentiel au maintien d’une collection d'exception où nos souvenirs du septième art sont préservés.

Texte et photos : Denis Wong

Lien copié

« J’ai toujours voulu être en contact avec les œuvres, n’importe lesquelles. Oui, on est un musée du cinéma, mais par la bande, avec nos collections afférentes, c’est plus que ça. C’est du dessin, de la photo, les caméras elles-mêmes... Je fais ce métier, parce que j’aime la matérialité des choses. J’aime le contact direct avec les choses. »

Depuis 1963, la Cinémathèque québécoise a pour mission de sauvegarder et de mettre en valeur le patrimoine cinématographique d’ici. L’établissement est également reconnu pour son expertise en cinéma d’animation. Pour bonifier sa collection, des fonds cinématographiques lui sont régulièrement proposés par des cinéastes, des maisons de distribution ou toute autre personne travaillant dans le domaine.

Après l’évaluation d’un comité d’acquisition, Véronique et ses collègues reçoivent ces dons, des boîtes souvent pêle-mêles, et doivent les intégrer de manière ordonnée dans une collection qui compte déjà plus de 480 000 articles. On y trouve bien sûr des films (dénombrés à 40 000), mais aussi des photographies, des affiches, des scénarios, des costumes et des caméras anciennes.

Au siège social de la Cinémathèque québécoise, à Montréal, Véronique travaille avec les collections afférentes. Chaque jour, elle observe, analyse, catalogue, documente et numérise des artéfacts liés au septième art. Pour préserver des objets précieux, comme ces portraits de cinéastes réalisés par le photographe canadien Gabor Szilasi, il faut les ranger dans des conditions optimales.

Pour le papier, on tient la température à environ 18 °C avec 45 % d’humidité, précise-t-elle. Il ne faut pas que ce soit trop sec, parce que le papier peut sécher, et il ne faut pas que ce soit trop humide, parce que le papier peut gondoler ou moisir.

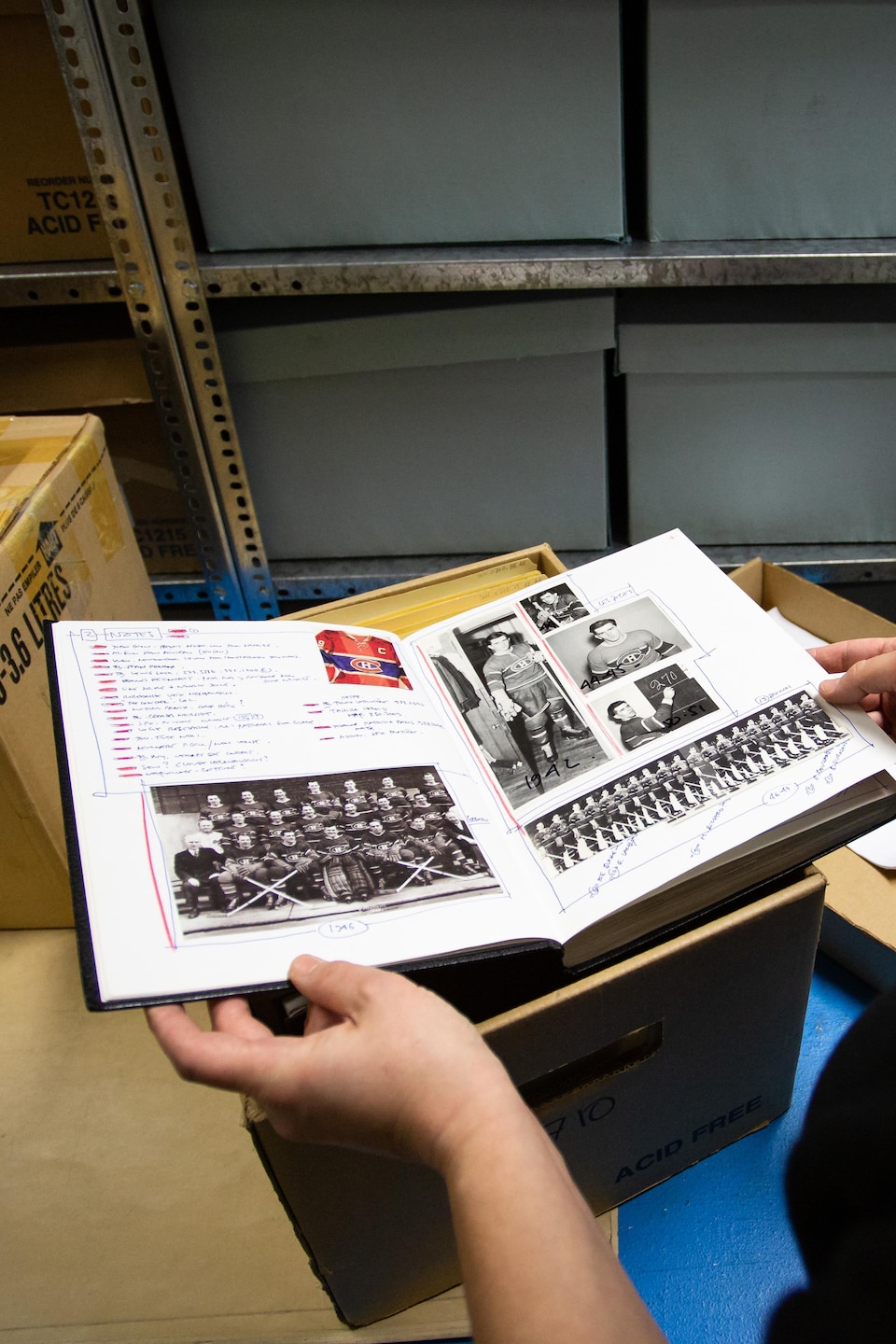

Véronique et ses collègues ont parfois l’occasion d’entrer dans la tête de nos cinéastes. Les cahiers de notes, les correspondances et les lettres manuscrites ouvrent une fenêtre inédite sur leurs réflexions. L’archiviste dit avoir trouvé des perles dans les échanges entre Pierre Falardeau et Michel Brault sur le cinéma, ou encore dans les cahiers des projets de Charles Binamé. Ici, ce carnet saturé de notes, de dessins et de photographies témoigne de l’univers qu’il a imaginé pour son film Maurice Richard, paru en 2005.

Eva Létourneau est responsable de la conservation des films et de l’audiovisuel dans l’édifice de Boucherville où la Cinémathèque québécoise entrepose des milliers d'œuvres sur pellicule. Lorsque l’établissement met une programmation en branle ou quand elle acquiert un nouveau fonds cinématographique, par exemple, Eva se charge d’inspecter l’état des films, qu’ils soient sur pellicule 35 mm ou tout autre format.

Il faut être très cinéphile. Moi, je peux regarder le même film neuf fois, illustre-t-elle. Et ce n'est pas toujours le film le plus agréable ou le plus divertissant. Il faut aimer regarder tous les genres de films. Tu peux passer d’un film d’horreur à un documentaire hyper difficile à regarder. J’ai déjà travaillé sur un fonds de copies pornographiques… Donc, pour les gens que ça dérange, ce n’est pas idéal!

Eva planche aussi sur des projets de restauration qui permettent à un film de durer. Selon les circonstances, elle devra inspecter des pellicules sur un projecteur, et d’autres à la main, notamment sur table lumineuse. Grâce à un baccalauréat et une maîtrise dans le domaine du cinéma, son œil aiguisé lui sert à repérer les couleurs défraîchies ou dénaturées au fil des années. Avec doigté, elle doit réparer des déchirures ou des perforations. Le travail est minutieux : certaines bobines contiennent des films uniques et seraient irremplaçables si elles étaient endommagées.

« Certaines personnes me demandent pourquoi on ne jette pas les bobines une fois qu’elles sont numérisées. Pour moi, si tu prends un tableau en photo, tu ne jettes pas le tableau après. C’est la même chose pour nous. »

Quant à Véronique Boilard, son cheminement l’a menée à étudier les beaux-arts, la photographie pratique, l’histoire de l'art et les techniques archivistiques. Si elle doit suivre les grilles propres à la Cinémathèque québécoise et les normes du métier, il existe toujours une part de subjectivité lorsque vient le temps de juger de la valeur d’une œuvre à archiver.

Ma formation m’a permis d’aller chercher des connaissances connexes un peu partout. En faisant de la photo pratique au baccalauréat, j’ai appris à numériser et à faire de la photo d’objets. Avec ma maîtrise en histoire de l’art, je comprends mieux les courants. Et en archivistique, je suis allée chercher des connaissances précises pour mon métier.

Parmi les trésors de la collection, Véronique est particulièrement fascinée par cet objet qui a marqué l’histoire du cinéma au Canada : le Cinématographe no 16 des frères Lumière. Cet appareil a projeté les toutes premières images de cinéma au pays, en juin 1896, dans un théâtre situé sur le boulevard Saint-Laurent, à Montréal. En voie d’être assemblé sur la photo, l’objet pouvait à la fois enregistrer des prises de vue et projeter des images. Ce cinématographe serait le seul au Canada à avoir survécu après une traversée de l’océan depuis la France. Les cinéphiles peuvent découvrir cet objet et une multitude d’autres dans le répertoire en ligne de la Cinémathèque québécoise.

Comme la majorité du cinéma produit jusqu’à aujourd’hui a été tourné sur pellicule, les initiatives de numérisation de la Cinémathèque québécoise rendent ces films plus accessibles au public. Les défis qui accompagnent cette transition technologique sont toutefois nombreux et ne facilitent en rien le travail d’Eva Létourneau. L'archiviste estime d’ailleurs que la pellicule est plus simple à conserver à long terme.

La pellicule, si tu la gardes au froid, ça peut durer des centaines d’années, souligne-t-elle. Avec le numérique, les formats et les standards changent tout le temps; il faut constamment faire des migrations, parce qu’un moment donné, il n’y a plus de lecteurs. Comme ça change tellement vite, une fois qu’on a fini un cycle de migration, c’est quasiment comme si un autre cycle était amorcé. C’est infini.

Grâce à la programmation de la Cinémathèque québécoise, les cinéphiles ont l’occasion de regarder certaines de ces œuvres en salle, mais celles-ci ne représentent qu’un petit échantillon de la collection. En raison de son rôle, Eva Létourneau a vu des films si obscurs qu’elle sera peut-être la dernière personne à les avoir visionnés. Selon elle, la valeur de cette collection patrimoniale est inestimable.

Notre travail, c’est comme s’il ne finira jamais. Il n’y a pas de bout à ça, illustre-t-elle. Il faut juste prendre le temps de faire les choses et de les faire comme il faut. Si on ne les conserve pas, on a des films qui pourraient disparaître. Et le cinéma québécois n’est pas si connu, même des Québécois. On a beaucoup plus de films intéressants qu’on le pense.

Véronique Boilard sourit lorsqu’on lui parle du stéréotype de l’archiviste, ce cliché de la personne travaillant dans un sous-sol poussiéreux, entourée de piles de feuilles jaunies par le temps. Candide, la technicienne en muséologie l’admet en montrant les boîtes qui jonchent son bureau : il y a une petite part de vérité à ce stéréotype. Cependant, Véronique n’a pas l’impression de travailler dans le passé. Bien au contraire.

L’objectif de préserver la mémoire, c’est dans un but ultérieur : pour y revenir, pour la revaloriser, la remettre à jour et la réutiliser. Dans cette optique-là, je ne me vois pas travailler avec des choses qui ne serviront pas et qui sont derrière nous. Je le vois plus comme quelque chose qui va nous servir plus tard.