Décolonisation des universités : du concept au concret

Publié en 2015, le rapport de la Commission de vérité et réconciliation du Canada a établi une série de recommandations essentielles à l'amélioration des relations entre les Autochtones et le Canada. Parmi celles-ci, on compte la mise en place de plans de décolonisation des universités, bastions du savoir occidental.

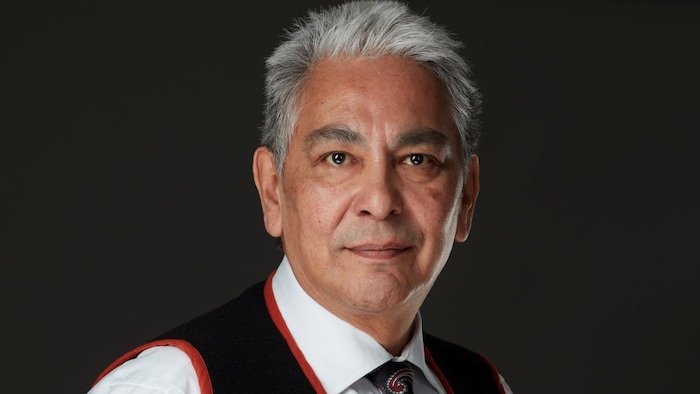

La directrice de la décolonisation des programmes d’études et de la pédagogie à Concordia, Donna Kahérakwas Goodleaf

Photo : Radio-Canada / Jérôme Gill-Couture

Bien qu'il figure dans les politiques de plusieurs maisons d'enseignement, le concept de décolonisation demeure vaste. Espaces autochtones est allé rencontrer des représentants de trois établissements du Québec afin de mieux comprendre l'ampleur du processus et ses applications.

Favoriser la prise de conscience

Pour nous, ce ne sont pas que des mots. On pose des gestes et on met en place des mesures concrètes qui changeront la manière d'enseigner à l'université

, explique la vice-rectrice générale aux affaires académiques, Anne Whitelaw, en entrevue.

Dès 2019, l'Université Concordia s’est dotée d’un Plan d'action sur les directions autochtones. Une plateforme ambitieuse, qui annonce d’emblée vouloir intégrer les voix, les récits et les techniques autochtones au cœur de toutes les pratiques [de l'Université]

.

Pour ce faire, une direction de la décolonisation des programmes d’études et de la pédagogie a été créée. C'est Donna Kahérakwas Goodleaf, Mohawk de Kahnawake, qui la dirige.

Son but : ouvrir une discussion intellectuelle avec des professeurs de l'ensemble des départements, et favoriser la prise de conscience et l'ouverture aux perspectives autochtones.

Les domaines d'études universitaires adoptent, en général, une vision eurocentrée, souvent empreinte de biais inconscients et de perspectives coloniales. Mon objectif est d'intéresser la plus grande part du personnel enseignant à ce que l'on fait

, explique Mme Goodleaf.

Elle organise des présentations pour montrer des exemples de plans de cours décolonisés et les bénéfices qui y sont associés.

L'Université Concordia, à Montréal, s'est dotée dès 2019 d'un plan qui a pour but de décoloniser ses programmes. (Photo d'archives)

Photo : Radio Canada International / Samir Bendjafer

Le degré d'ouverture à ces changements varie grandement chez les professeurs, et une grande part du travail de Mme Goodleaf consiste à trouver le moyen de les intéresser aux propositions.

Les professeurs sont des experts dans leurs domaines et mon but n'est surtout pas de remettre ça en cause. Notre processus ne doit pas être vu comme quelque chose de restrictif. Au contraire, il apporte de nouvelles perspectives, des manières de voir, de comprendre, qui sont différentes. C’est stimulant intellectuellement.

À terme, tous les cours seront révisés pour s’assurer que leur approche correspond à des lignes directrices de décolonisations, établies par les directions autochtones de l’Université en partenariat avec les différentes facultés.

Je souhaite y aller pas à pas, ne pas trop brusquer. Mais je constate que tous ne sont pas au même endroit et si certaines frictions persistent avec le temps, il faudra être clairs dans nos intentions

, assure-t-elle.

Entrer en contact

À l'Université de Sherbrooke, la sensibilisation aux réalités autochtones est notamment portée par le comité M8wwa ᒪ ᒧ mamu qui est coordonné par Patricia-Anne Blanchet, conseillère en pédagogie autochtone, chargée de cours et doctorante à la Faculté d’éducation de l’Université de Sherbrooke. Bien qu'elle ne soit pas elle-même autochtone, elle travaille depuis longtemps dans le milieu.

Dès sa formation, en 2019, le comité s'est penché sur l'élaboration d'un cours sur les perspectives autochtones en éducation, qui est maintenant devenu un cours obligatoire pour ceux qui étudient pour devenir enseignants, indique-t-elle.

En plus du comité M8wwa ᒪ ᒧ mamu, l'Université de Sherbrooke emploie aussi une coordonnatrice au recrutement et aux affaires autochtones, qui relève de la faculté de droit, Chloé Corbeil Smith. Elle est elle-même Kahnien’kehá:ka de Grand River Six Nations. À L'UdeS, des places dans des programmes contingentés comme droit ou médecine sont réservées aux étudiants autochtones. (Photo d'archives)

Photo : Radio-Canada / John Naïs

Pour l'élaboration de ce cours, le comité M8wwa ᒪ ᒧ mamu – qui signifie ensemble

en langue abénakise et innue – a collaboré avec le Grand Conseil de la Nation W8banaki, l'Institution Kiuna, qui est le seul cégep dédié aux Autochtones, le Conseil en éducation des Premières Nations et la Commission scolaire Kativik.

Pour inclure et valoriser les perspectives autochtones, nos premiers interlocuteurs, c'est eux [les peuples autochtones, NDLR]

, explique Mme Blanchet. Notre université étant située sur le territoire ancestral de la nation W8banaki, on commence naturellement par là.

À mesure que l'ensemble de l'université s'intéresse de plus en plus à l'inclusion des perspectives autochtones, on fait souvent appel à nous pour aider, pour conseiller, parce qu'on a déjà des liens avec de nombreuses organisations autochtones

, indique Mme Blanchet.

Le comité est également en contact avec différentes universités au sein d'un pôle régional pour échanger sur les bons et moins bons coups, ou encore pour organiser des activités.

La décolonisation se fera lentement, par les partenariats et la valorisation de nos interlocuteurs autochtones. Il faut aussi continuer de sensibiliser à l'importance d'accueillir leurs perspectives autant qu'à la manière de le faire.

Selon elle, les universités et la société québécoise en générale ne connaissent tout simplement pas suffisamment les Autochtones.

Pour que ça change, il faut créer des rapprochements, aller à leur rencontre, et c'est pourquoi nous organisons par exemple des stages dans des communautés autochtones pour les futurs enseignants, et étudiants dans plusieurs autres domaines comme la physiothérapie, l'ergothérapie et autres

, explique Patricia-Anne Blanchet.

Occuper le territoire

Marco Bacon, directeur du Bureau de l’inclusion et de la réussite étudiante de l'UQAM

Photo : Gracieuseté UQAM

Selon le directeur du Bureau de l'inclusion et de la réussite étudiante de l'Université du Québec à Montréal (UQAM), Marco Bacon, certaines bases sont établies, mais la décolonisation des universités ne pourra se faire qu'à long terme.

L'innu originaire de la communauté de Mashteuiatsh possède une longue expérience dans le milieu universitaire et demeure lucide, même s'il observe plusieurs changements positifs avec les années.

Pour lui, la décolonisation, la réconciliation et d'autres termes que l'on entend de plus en plus sont des mots-valises.

C'est impossible de décoloniser une université sans qu'il y ait de réelle présence autochtone dans l'institution. Il faut que les Autochtones puissent occuper le territoire des universités, et le fait est que, pour l'instant, on en est toujours pratiquement absents.

Il désire donc se concentrer sur la base, soit de fournir un environnement sécurisant et propice aux apprentissages chez les étudiants autochtones. C'est d'ailleurs dans cette optique que Joséphine Bacon a été nommée aînée en résidence de l'UQAM, en juillet dernier.

Mieux les étudiants se sentent dans l'environnement universitaire, plus il y a de chances qu'ils poursuivent leurs études et deviennent professeurs

, souligne M. Bacon.

À titre d'exemple, il compare la situation à celle du domaine des arts, de la musique et de la littérature il y a une quarantaine d'années.

À l'époque, quelques personnes autochtones commençaient à intégrer ces milieux. Maintenant, ç’a explosé, il suffit de regarder leur présence à l'ADISQ cette année. Tout ça, ça encourage, ça donne l'exemple à ceux qui souhaitent poursuivre leurs carrières dans ces domaines. C'est ça que ça va prendre dans les universités si on veut qu'elles soient décolonisées

, explique-t-il.

Un enthousiasme devant s'accompagner de prudence

Dans les trois universités visitées, tous remarquaient une tendance similaire : tant les étudiants que les professeurs plus jeunes s'intéressent de plus en plus aux questions autochtones.

Ça montre bien le changement qui s'observe dans la société, et c'est déterminant pour la suite

, indique Patricia-Anne Blanchet. Elle note cependant que cette plus grande ouverture des élèves et des enseignants comporte certains dangers.

Si des enseignants s'intéressent aux questions autochtones, et qu'ils souhaitent aborder leurs perspectives dans le cadre de leurs cours, ils doivent s'assurer d'aller puiser leurs informations aux bonnes sources. Avec une certaine montée en popularité des questions autochtones, on voit aussi de plus en plus d'organisations qui se réclament autochtones, mais dont les origines sont douteuses. Il faut faire attention.

Même son de cloche du côté de M. Bacon, qui met en garde contre l'appropriation culturelle.

C'est aussi là l'importance d'avoir une présence autochtone. Certains sujets intéressent les étudiants, mais sont sensibles à aborder, et les Autochtones pourraient avoir un malaise s’ils ne sont pas impliqués. Si on choisit d’inviter des personnes autochtones pour s’exprimer, il est important de valoriser leur savoir, qui ne se quantifie habituellement pas en diplômes universitaires.