Le 30 janvier dernier, Sacha*, 14 ans, se présente seule dans une chic clinique privée pour son rendez-vous médical. La jeune fille s’identifie comme transgenre et, pour amorcer sa transition vers l’autre sexe, elle a besoin d’une ordonnance d’hormones masculines, de la testostérone. Elle n’a été référée par aucun médecin, psychologue ou thérapeute.

Elle espère ainsi éviter la longue liste d’attente des cliniques publiques.

En moins de trois minutes, Sacha décrit à la médecin qui la reçoit sa relation tortueuse avec son corps, qu'elle dit détester depuis l’âge de 12 ans. Ayant reçu un diagnostic de trouble alimentaire dont elle doute, Sacha se dit convaincue d’être transgenre après avoir visionné sur Internet la vidéo d’un jeune homme trans. Il avait lui aussi réalisé qu’il n'était pas dans le bon corps

après avoir reçu un diagnostic de trouble alimentaire.

Après avoir demandé à la jeune fille si elle avait l’appui de ses parents, la docteure poursuit : Est-ce que tu considères des chirurgies dans le futur?

Sacha ne saisit pas tout de suite : Des chirurgies… genre?

Mastectomie, enlever le chest

, précise la médecin de famille, avant de lui remettre les coordonnées de la clinique de Montréal où se font ces opérations.

Injectée à long terme, la testostérone qu’elle souhaite obtenir de la médecin peut rendre une femme infertile. La possibilité d’une future grossesse est évoquée en une question : Je comprends que c’est un peu loin pour toi, à 14 ans… La fertilité, est-ce que c’est quelque chose que tu veux conserver avant de commencer?

, avance la médecin. Euh… non. J’ai toujours su que je ne voulais pas d’enfant

, répond Sacha. OK!

enchaîne l’omnipraticienne.

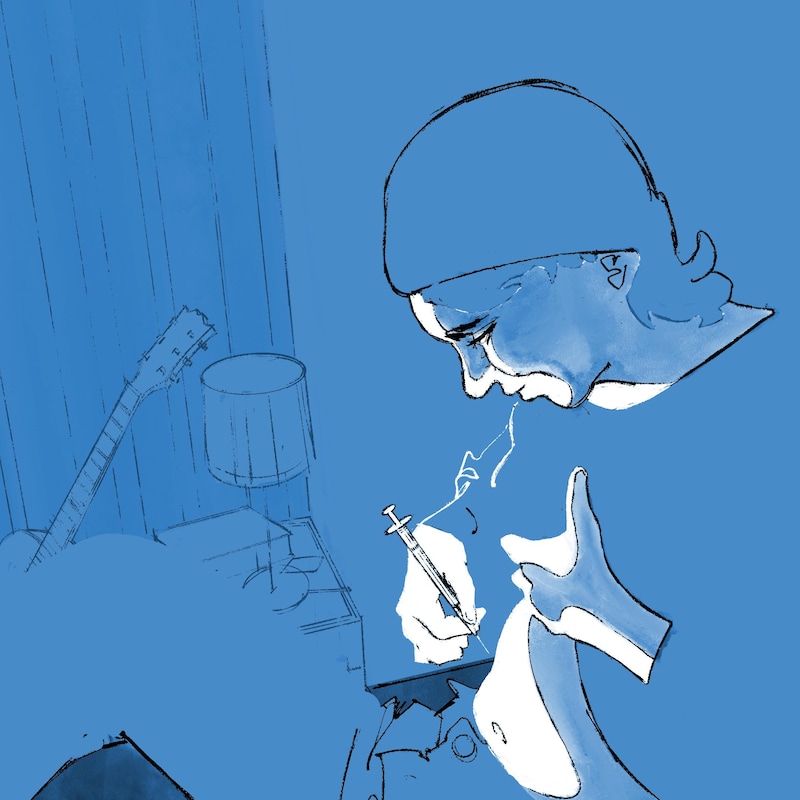

Après neuf minutes de consultation, Sacha obtient sa prescription : 30 mg de testostérone à s’injecter une fois par semaine.

C'est sûr qu’à 14 ans, on ne donne pas des doses d'adultes tout de suite parce que tu ne veux pas que le poil se mette à pousser le lendemain matin, dit la médecin. Je vais te commencer à une dose [...] intermédiaire, entre adulte et non binaire.

Les effets à long terme de la testostérone sur le métabolisme d’une adolescente de 14 ans ne seront pas abordés. Avant d’entrer dans le bureau de la médecin, Sacha a signé un document de sept pages détaillant les conséquences parfois permanentes de la testostérone sur son apparence, sur sa santé à long terme et sur sa fertilité.

Au Québec, il n’y a pas d’âge minimum pour obtenir des hormones antigéniques, c’est-à-dire du sexe opposé à celui de sa naissance.

Sacha ne s’injectera pas de testostérone, car elle n’est pas transgenre. C’est une comédienne de 14 ans à qui l’équipe d’Enquête a demandé d’aller vérifier comment se déroulent les consultations de cette médecin.

Elle figure sur une liste de dizaines de professionnels de la santé québécois dits transaffirmatifs

, une approche thérapeutique répandue selon laquelle seul le patient peut vraiment déterminer s’il est transgenre ou non. Leur mission première est d’assister le patient dans sa demande. Au Québec, c’est l’approche appliquée presque partout dans le régime de santé public ou privé.

Contactée par notre équipe, la médecin affirme adhérer aux directives de la WPATH, le regroupement international des professionnels de la santé transgenre. L’organisme recommande une évaluation physique, psychologique et sociale complète avant d’entamer la transition médicale d’un adolescent.

Questionnée sur sa capacité d’effectuer une évaluation d’une patiente de 14 ans lors d’une consultation ayant duré 17 minutes au total, elle répond : Une consultation médicale ne s’évalue pas en termes de durée, mais plutôt en termes de qualité de l’échange d’information entre le patient ou la patiente et le professionnel de la santé. Lorsque le professionnel de la santé juge que l’ensemble des éléments nécessaires ont été abordés et que le patient ou la patiente a eu l’occasion de poser l’ensemble de ses questions, il n’y a aucune raison de poursuivre la consultation uniquement pour atteindre une durée spécifique.

C’est une maman inquiète, parmi la vingtaine de parents à qui nous avons parlé au cours de la préparation de ce reportage, qui nous a parlé de cette filière privée pour les soins médicaux de la clientèle transgenre. Sa fille de 14 ans lui avait déclaré son intérêt parce que le temps d’attente des cliniques publiques était trop long.

Les cicatrices de Jane

Si Sasha est un personnage fictif, les adolescents qui font le choix de la transition au Québec, comme partout en Occident d’ailleurs, sont, eux, de plus en plus nombreux, particulièrement chez les filles. Bloqueurs de puberté, hormones, chirurgies : aux jeunes de décider ce qu’ils veulent. Personne ne veut prolonger la souffrance d'adolescents mal dans leur peau, et nombre d’entre eux vivent bien leur transition. Mais dans l’empressement d’intervenir médicalement sur leur corps, se donne-t-on le temps d’évaluer tout ce qui se passe dans leur tête?

Au Québec, un jeune qui cherche des soins d’affirmation de genre devra patienter entre huit mois et un an pour obtenir un rendez-vous à la clinique pédiatrique de Sainte-Justine ou encore à Méraki, affiliée à l’Université McGill. Ce sont les deux principales cliniques de genre au Québec. La première suit présentement entre 600 et 700 jeunes, la seconde traite autour de 400 patients mineurs.

Jane Rocheleau-Matte connaît bien Méraki; jusqu'à récemment, elle faisait partie des patientes de la clinique. En avril 2022, à l'âge de 16 ans, elle a commencé à s’injecter de la testostérone, après deux rencontres avec une endocrinologue de la clinique. C’est son médecin de famille qui l’y avait référée, car il avait peu d’expérience en la matière.

Deux ans auparavant, en pleine pandémie, la curiosité de Jane avait été piquée en visionnant un stream sur la plateforme Twitch. Un des participants venait de révéler son changement de genre en direct. Pour la tomboy aux cheveux longs qui s’était toujours intéressée au sport et aux voitures, c’est une révélation.

J’ai dit : c'est quoi ça, être transgenre? Je suis allée chercher tout de suite après sur mon téléphone, et quand j'ai vu la définition, j'ai fait : oh! OK, c’est vraiment quelque chose qui me rejoint, une fille qui se trouve plus masculine. Ça a pas mal l’air d'être moi.

Malgré sa phobie des aiguilles, elle finit par apprendre à s’injecter la testostérone dans la cuisse. Le timbre de sa voix chute, son visage et son corps se masculinisent et après cinq mois de testostérone, Jane sait déjà qu’elle est prête pour la prochaine étape. Mes seins, je voyais ça comme un blocage pour être un gars, officiellement, à 100 %.

Jane a filmé sa transformation au fil des mois :

Son endocrinologue lui fournit alors une lettre d’appui pour une double mastectomie, ce qui, au Québec, est possible à partir de 16 ans. Avant 2017, aucune jeune fille mineure ne subissait de mastectomie au Québec. L’an dernier, il y en a eu 18.

Son opération, remboursée par la Régie de l’assurance maladie du Québec, a eu lieu en août dernier.

Elle la regrettera, presque immédiatement. Après avoir enlevé mes bandages, j'ai vu mes cicatrices et qu'il n’y avait vraiment plus rien. Là, j'ai fait : oh!

Sa chirurgienne l’avait avertie qu’elle risquait de vivre un deuil, qui allait probablement s’estomper par la suite.

« Et finalement, ça n’est pas passé [...] Je pensais que j'allais rester un homme et que j'allais enfin pouvoir vivre le reste de ma vie. Mais c'est pas comme ça que mon cerveau l’a pris. »

Elle cesse alors de s’injecter de la testostérone et n’a pas recommencé depuis.

Deux mois après sa mastectomie, Jane contacte la clinique privée où elle a subi son opération. Elle veut détransitionner et aimerait savoir quand elle pourrait espérer une reconstruction mammaire.

Ils m'ont dit que je devais attendre deux ou trois ans et avoir un suivi psychologique pendant plus d'un an, ce qui la surprend

, se rappelle-t-elle, car avant de m’enlever les seins, ils ne m’ont pas demandé de suivi psychologique

.

Jane en aurait probablement bénéficié. En juillet 2020 [avant la transition], j’ai subi une agression sexuelle. Et d'après moi, c'est ça qui a fait pencher la balance. Parce que je me disais : si j'avais été un gars, ça ne se serait pas passé. Ce gars-là était attiré envers les filles, et si j'avais pris ma décision avant, ça ne se serait pas passé.

Dans un sens, précise-t-elle, j'avais un dégoût d'être une femme à cause de cet événement-là.

Ce n’est qu’aujourd’hui que Jane réalise l’impact potentiel de cet événement sur ses choix. Selon plusieurs chercheurs, un traumatisme comme une agression sexuelle peut agir comme déclencheur vers une dysphorie de genre.

Aujourd’hui, Jane apprend à accepter les changements permanents causés par la testostérone, comme sa voix basse et graveleuse. Elle reçoit beaucoup de commentaires à ce sujet et songe à suivre des cours de pose de voix pour la féminiser

.

Elle terminera ce printemps son cours de coiffure, mais pour le moment, elle n’a pas les moyens de s’offrir une reconstruction mammaire.

Je trouve que quand on transitionne, il y a beaucoup de monde qui nous accueille, personne ne nous remet en question, constate-t-elle. Tandis que quand on arrive pour détransitionner [...] tout à coup, on est moins dans la liste de priorités.

Elle se rappelle que sa propre chirurgienne lui avait confié après sa mastectomie que s'il s’agissait de ses propres enfants, elle ferait tout en son pouvoir pour retarder l’opération le plus longtemps possible.

Une affirmation que ce médecin nous a confirmée au téléphone, tout en soulignant que Jane a été la seule de ses patients à détransitionner.