Un vent froid souffle sur le site de l’ancien Institut Mohawk. Des policiers s’activent en silence avant l’arrivée de l’hiver.

Les terres du plus vieux pensionnat pour Autochtones du Canada sont maintenant considérées comme une vaste scène de crime. Des recherches auront lieu sur plus de 500 acres.

Chaque parcelle est quadrillée et passée au peigne fin. Le processus pourrait prendre de deux à trois ans.

Il y a des histoires d’enfants enterrés ici depuis très, très longtemps

, nous raconte Roberta Hill, qui a passé quatre ans au pensionnat entre 1957 et 1961.

Des histoires qu’on se répétait d’une génération de pensionnaire à l’autre.

Comme l'interdiction d'aller jouer près des granges, parce qu'il s'y passait des choses horribles. Des endroits à éviter parce que, disait-on, des enfants y étaient enterrés. D'autres récits qu'on osait à peine se murmurer. Comme ceux de jeunes filles agressées sexuellement, qui auraient accouché de bébés disparus dans des incinérateurs. Des décennies plus tard, difficile d’en vérifier la véracité.

Cet endroit était tellement brutal que plus rien ne vous surprendrait

, laisse tomber Roberta Hill.

Les souvenirs de survivants guident les recherches sur le site. L’exercice apportera peut-être des réponses. Des technologies de pointe sont utilisées pour repérer les anomalies dans le sol et les irrégularités du terrain qui pourraient révéler des fosses communes et des tombes anonymes d’enfants.

Une coalition de plusieurs services policiers participe à l’effort. La communauté Six Nations, située le long de la rivière Grand dans le sud-ouest de l’Ontario, a mis en place un Secrétariat des survivants

pour coordonner l’opération, recueillir des témoignages et récupérer des documents d’archives.

Quelque 500 documents, comme des registres et certificats de décès, ont déjà été obtenus auprès du Centre national pour la vérité et la réconciliation. Les responsables du Secrétariat soupçonnent qu’il en existe beaucoup plus entre les mains des gouvernements et des autorités religieuses. Ils ont fait des demandes et se battent pour les obtenir.

Géré par l’Église anglicane et le gouvernement du Canada, l’Institut Mohawk est le pensionnat pour Autochtones qui a été le plus longtemps en activité au Canada, entre 1831 et 1970. Des enfants de plus d’une vingtaine de nations autochtones de l’Ontario, du Québec et du Grand Nord y ont été amenés de force et y ont subi des mauvais traitements. Entre 90 et 200 enfants le fréquentaient chaque année. Le pensionnat était surnommé le Mush Hole

ou le trou de la bouillie

, en référence à la mauvaise nourriture qu’on y servait.

Les registres indiquent que 54 décès sont survenus au pensionnat, mais on ne sait pas où les enfants ont été enterrés. Certains décès sont attribués à la grippe ou déclarés accidentels, mais un doute plane sur leur véritable cause.

À chaque jour de recherches, des survivants observent en silence. Emmitouflés dans leurs manteaux, en bordure des grandes zones quadrillées à l’aide de peinture orange, ils surveillent attentivement les faits et gestes des policiers et des techniciens spécialisés qui arpentent le site.

Je connais quelques gars qui se sont sauvés. On ne les a jamais revus. Je ne sais pas ce qui leur est arrivé

, confie John Elliott, 85 ans, appuyé sur sa canne. Il nous montre l’issue par laquelle lui-même s'échappait du pensionnat. Je voulais rentrer à la maison pour Noël

, raconte-t-il. Au retour, la correction était toujours la même.

« Chaque fois où j’ai pris la fuite, 25 ou 30 fois, [le prêtre] me frappait les fesses avec une lanière de cuir jusqu’à ce qu’il se fatigue. Mais je ne pleurais pas. Ça le rendait fou. »

Geronimo Henry vient d'une famille brisée. La majeure partie de son enfance s'est déroulée au pensionnat, la seule maison qu'il ait vraiment connue.

Il a subi toute sa vie les répercussions de ses 11 années passées à l’Institut Mohawk. Pendant cette période, jamais il n'est retourné chez lui. Même pas à Noël. Même pas pour les vacances d'été. Ma mère n'est jamais venue me chercher

, confie-t-il.

Je n’ai jamais dit à mes enfants que je les aimais, parce qu’ici personne ne m’a appris l’amour et la tendresse

, explique-t-il.

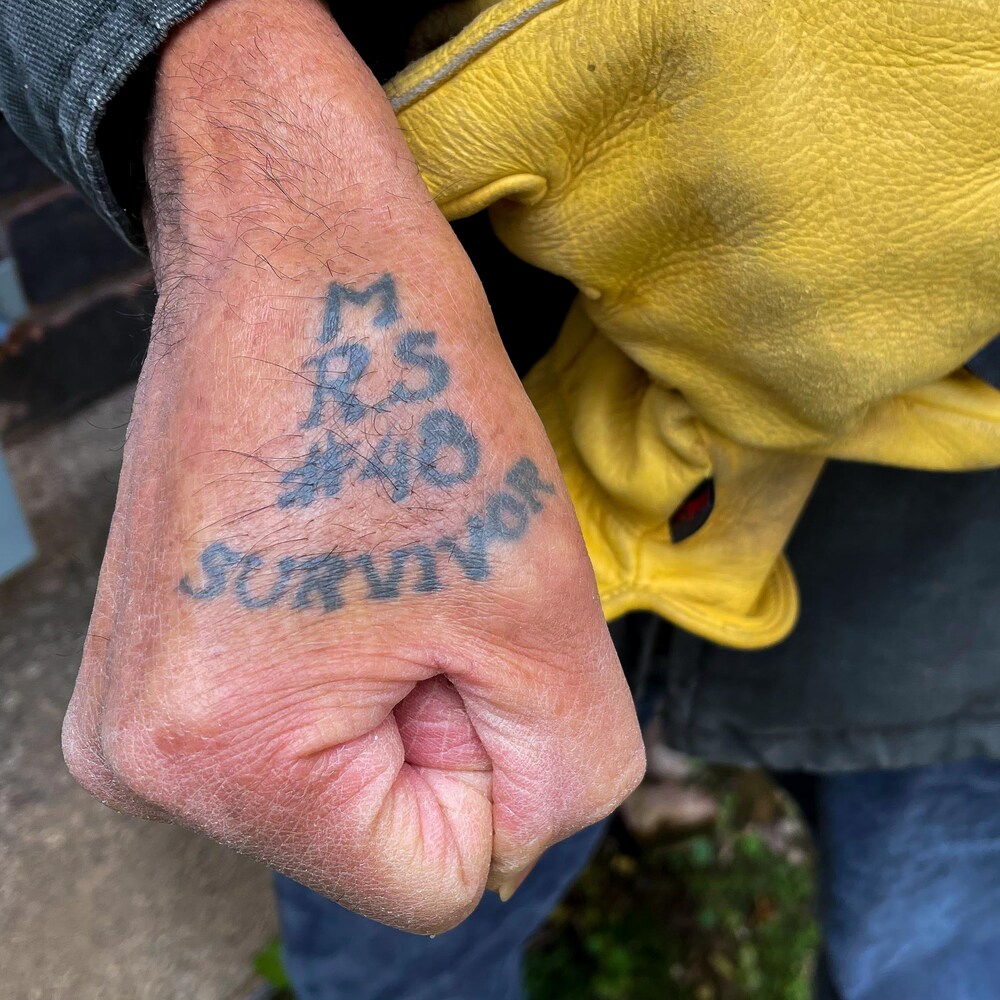

Au pensionnat, chaque enfant se voyait attribuer un numéro. Il était le « 48 ». Geronimo se l'est fait tatouer sur la main, en mémoire de ce passage troublé.

« Vous ne pouvez pas vous attacher à un numéro. »

Nous avons tous souffert. Les lanières de cuir et tout le reste. Mais pour certains, cela allait encore plus loin, raconte la survivante Roberta Hill. Pour moi, c’était les agressions sexuelles par le prêtre, en plus des violences physiques.

Ce n’est que plusieurs décennies plus tard, une fois dans la cinquantaine, que Roberta Hill a pu commencer à en parler. Aujourd'hui, avec la recherche des enfants disparus, elle est en quête de vérité.

« Trouvons la vérité, toutes les vérités ici. Après, nous pourrons parler de réconciliation et aller de l’avant. »

La survivante Sherlene Bomberry croit qu’il faut libérer l’esprit des enfants disparus. C’est impossible tant que nous ne les avons pas retrouvés. C’est pour ça qu’il y a un si grand malaise

, explique-t-elle.

« Il y a des petits enfants qui veulent qu’on les retrouve. »

Après s’être tue pendant des années, Sherlene parle aujourd’hui de son expérience pour que ses petits-enfants puissent comprendre l’impact de cette période cauchemardesque sur sa vie.

Elle faisait partie de la dernière cohorte qui a fréquenté le pensionnat à sa fermeture en 1970. Avant de partir, Sherlene a gravé son nom dans la brique. Elle se souvient de l’endroit exact où elle avait apposé sa signature.

Face aux centaines de noms sur le mur, les souvenirs jaillissent. L’ancienne pensionnaire se rappelle avec émotion des pleurs étouffés des autres écolières dans le dortoir. Elle peut encore sentir la douleur des coups de règle à répétition sur ses doigts.

On ne m’avait jamais frappée avant. C’est là que j’ai perdu ma confiance envers les gens

, explique-t-elle.

La découverte des sépultures d’enfants disparus lui apporterait la paix

, confie-t-elle. Nous voulons voir cela de notre vivant.

Des questions délicates se posent. Que faire une fois les sépultures découvertes? Faut-il tenter de les identifier? Doivent-elles retourner aux familles?

La décision doit revenir aux familles, pas au gouvernement

, croit John Elliott.

Impossible de savoir pour l’instant si l’enquête policière mènera à des accusations criminelles.

La démarche de la communauté des Six Nations, qui place les survivants au cœur de l’effort, pourrait servir de modèle ailleurs au pays.

Depuis la découverte des corps de 215 enfants sur le site d’un pensionnat de Kamloops en Colombie-Britannique, d’autres communautés ont décidé d’agir à travers le pays. Jusqu’ici, le gouvernement fédéral a reçu 75 demandes de financement pour des recherches sur des sites de pensionnats pour Autochtones. 24 projets ont reçu le feu vert, pour un total de plus de 39 millions de dollars.

À 85 ans, John Elliott est résigné. Il craint de ne pas voir l’aboutissement de l’enquête à l’Institut Mohawk. Je serai probablement mort quand ils auront terminé.

Sur les lieux de son enfance brisée, il promet d’assister aux recherches le plus longtemps possible, comme une sentinelle en attente de réponses.