Esti de sauvage

, t’as pas le droit de me donner un ticket

... Être policier autochtone dans sa communauté signifie combattre les préjugés des non-Autochtones, mais aussi être prêt à mettre des menottes à un ami ou à un membre de sa famille. C’est le défi que les policiers anichinabés de Kitigan Zibi relèvent tous les jours.

7 h 40 lundi. Shawn Buckshot-Maurice entame un horaire de jour après avoir patrouillé de nuit. Ce sont de longs quarts de travail de 12 heures.

Première routine : suivre les autobus scolaires dès 7 h 40 le matin.

On ne veut pas qu’il arrive quelque chose à nos jeunes. On a nos propres autobus qui vont porter nos enfants dans les écoles de Kitigan Zibi. Certains élèves vont aussi dans des écoles de Maniwaki (la municipalité voisine), donc les autobus vont là-bas aussi

, explique le policier âgé de 28 ans.

Espaces autochtones est allé cet hiver à la rencontre de différentes communautés autochtones, de Uashat (Innus) à Chisasibi (Cris) en passant par Val-d’Or et Kitigan Zibi (Anichinabés). Chaque fois, nos journalistes ont été au préalable testés pour la COVID-19.

La rue Kichi Mikan fait partie du trajet. Cette route, également connue comme la 105

, relie Gatineau à Maniwaki en traversant la communauté autochtone d’environ 1500 âmes. Les policiers y interceptent donc des automobilistes autochtones en excès de vitesse, mais aussi de nombreux automobilistes non autochtones.

Les commentaires racistes fusent parfois : t’as pas le droit de me donner un ticket

, entend souvent Shawn Buckshot-Maurice. Les automobilistes croient à tort que les policiers anichinabés n’ont pas le pouvoir d’appliquer le Code de la sécurité routière ni de remettre des contraventions si l’interception a lieu à Maniwaki (le temps d’observer l’infraction et d’intercepter le véhicule).

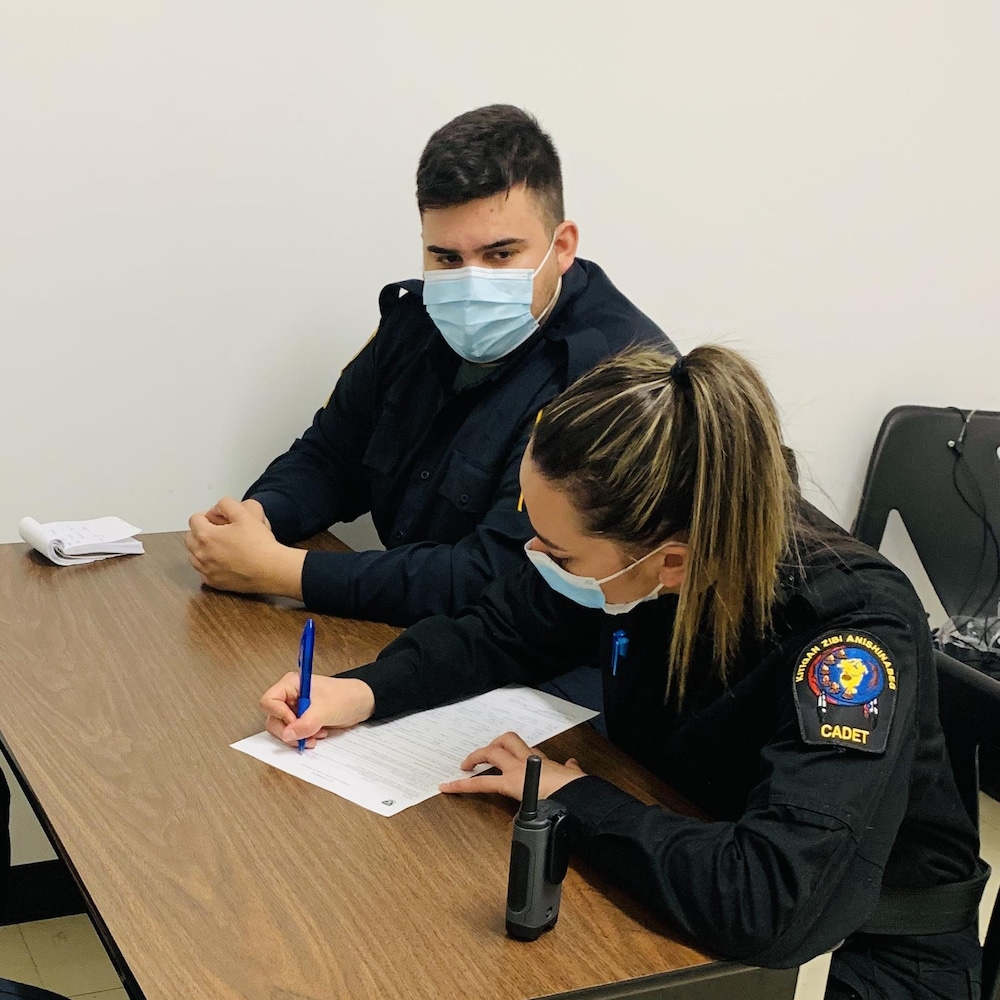

Diplômés de l'École nationale de police du Québec (ENPQ), les 12 agents de la police de Kitigan Zibi ont pourtant la même formation et les mêmes pouvoirs que tous les autres policiers du Québec. La Sûreté du Québec les sollicite d'ailleurs pour certaines opérations à Maniwaki.

Il est arrivé que les gens refusent qu’on leur remette des contraventions et qu’ils réclament la Sûreté du Québec. Quand un agent de la SQ arrive, il leur dit : regardez Monsieur, soit vous recevez le ticket de la SQ, soit vous recevez celui de la police de Kitigan Zibi. En voulant dire : ça va être le même ticket!

, relate le chef de la police de Kitigan Zibi, Paul McDougall.

Les gens pensent qu’on est des peacekeepers

parce que, dans le temps, les policiers autochtones n’appliquaient pas le Code de la sécurité routière, ajoute Shawn.

Le mot peacekeepers

réfère à une mission de paix

, mais également aux Peacekeepers de Kahnawake, l’un des plus anciens corps de police autochtones au pays.

Si, à leurs débuts, les Peacekeepers avaient un rôle limité, ses agents ont aujourd’hui les mêmes pouvoirs qu’un policier de Montréal ou de la Sûreté du Québec.

Chasse à l’orignal et racisme exacerbé

L’automne dernier, les membres de Kitigan Zibi, de Lac-Barrière et de Kitcisakik ont érigé des barrages dans la foulée des revendications concernant la chasse à l’orignal. La tension a monté d’un cran.

On s’est fait lancer des insultes comme "esti de sauvage"

, se souvient Shawn Buckshot-Maurice, qui cumule 4 ans d’expérience comme policier.

Ce moratoire [demandé par les communautés anichinabées], ça a créé tellement de tensions. Ça s’est ressenti dans toute la région et ça se ressent encore

, soutient-il.

Les gens ne le diront pas toujours tout haut, mais ils pensent qu’on prend pour eux [les manifestants autochtones]

, ajoute Shawn Buckshot-Maurice.

Le corps policier relève financièrement du conseil de bande, comme les policiers du SPVM sont des employés de la Ville de Montréal, mais le service fonctionne de façon autonome comme tous les autres corps policiers du Québec, assure le chef McDougall.

Le conseil de bande peut nous dire : on souhaite plus de surveillance sur telle ou telle rue, mais ce ne sont pas eux qui décident comment on va agir

, explique-t-il.

De concert avec la Sûreté du Québec, la police de Kitigan dit avoir choisi de ne pas démanteler les barrages pour éviter de jeter de l’huile sur le feu.

Les deux corps de police ont toutefois assuré une surveillance constante pour prévenir toute forme de violence ou de dérapage entre les chasseurs et les manifestants. Rien à voir, insiste le chef McDougall, avec une prise de position en faveur des manifestants.

Quand sont nés les corps de police autochtones?

Jusqu'aux années 1960, c’est la Gendarmerie royale du Canada (GRC) qui patrouillait dans les communautés autochtones.

Au cours de cette période de bouleversements en matière de droits civiques en Amérique du Nord, les conseils de bande demandent de pouvoir avoir leurs propres policiers.

Le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien instaure alors le programme de constable spécial

. Une formation qui permet à des Autochtones d’intégrer la GRC, mais avec des pouvoirs limités.

Ottawa transfère aussi peu à peu certaines responsabilités aux provinces concernant les Autochtones, notamment en matière de sécurité publique.

C'est dans ce contexte que s'ouvre, en quelque sorte, une fenêtre d'opportunité qui permet la création des premiers corps de police autochtones.

Fin des années 1960, Kahnawake est la première communauté à créer un programme policier

au Québec, les Peacekeepers

. Durant cette période, ils sont toutefois sous l’autorité de la Sûreté du Québec. Ils deviennent officiellement un corps policier en 1979.

Parallèlement, la Convention de la Baie-James et du Nord québécois (1975 ) reconnaît le droit à l’autonomie et à l’autodétermination des communautés autochtones (cries et inuit), dont l’administration de leurs services policiers.

Cette reconnaissance historique influencera des dizaines d’ententes tripartites menant à la création de corps policiers autochtones à travers le pays.

Le corps de police de Kitigan Zibi est créé en 1985.