Lyne Morissette est une éternelle optimiste. La biologiste est aussi réaliste. Si rien n'est fait, si rien ne change, la baleine noire de l’Atlantique Nord sera une espèce éteinte. Elle disparaîtra de cette planète. Si la tendance se maintient, il ne restera plus un seul spécimen d'ici 20 ans.

Avec le taux de mortalité et le taux de natalité, si on fait des extrapolations, il nous reste 20 ans

, insiste Mme Morissette.

Au début de l’année, la communauté scientifique estimait la population de baleines noires de l’Atlantique Nord à 411 individus. Huit sont morts depuis. Près de 2 % des individus de cette espèce ont été effacés de la planète. Trois d’entre eux ont été percutés par un navire.

Des équipes tentent de libérer trois autres individus empêtrés dans des cordages d’engins de pêche. Les pêcheurs sont ainsi montrés du doigt comme l’une des principales menaces à la survie de la baleine noire.

Il faut dire que la baleine noire de l’Atlantique Nord est une espèce en voie de disparition. Pêches et Océans Canada a donc resserré ses mesures pour la protéger. Des zones de pêches au crabe des neiges ont été fermées et certains types de navires doivent réduire leur vitesse, par exemple.

« On a peur de revivre l'hécatombe de 2017 »

En 2017, 12 baleines noires ont péri dans le golfe du Saint-Laurent. Depuis, les pêcheurs subissent de la pression.

Il y a des pêcheurs qui n’ont pas pris tout leur quota, avec l'étau qui se resserre. Il ne reste plus grand territoire à pêcher pour les pêcheurs

, affirme le capitaine du Marie Caro, un crabier de Shippagan.

Cela fait neuf ans que Jason Hébert pêche principalement le crabe des neiges. Mais depuis que la baleine noire de l’Atlantique est plus présente dans le golfe du Saint-Laurent, le capitaine du Hebert Boy's craint de perdre son gagne-pain.

Comme tous les pêcheurs de la région, notre plus grande peur, c'est que les saisons de pêche fermeraient. Nous dépendons tous de ça! C'est notre métier

, rappelle le pêcheur dont le quai est à Petit-Shippagan, dans la Péninsule acadienne.

L’industrie de la pêche n’est pas seulement importante pour les pêcheurs. Le secteur rapporte aussi gros aux communautés rurales. La valeur des débarquements de crabes des neiges en 2017 est évaluée à 209 millions de dollars et celle des débarquements de homard, à 286 millions de dollars.

Biologistes, ingénieurs et pêcheurs travaillent donc ensemble afin de trouver des solutions pour que l’industrie de la pêche et les baleines puissent coexister.

Je ne vais pas baisser les bras. Tant qu’il va rester une baleine dans le golfe ou dans l’Atlantique Nord, il va toujours rester une chance qu’on puisse faire une différence

, lance Mme Morissette, la biologiste.

De la baie de Fundy au golfe du Saint-Laurent

Les baleines noires de l’Atlantique Nord sont plus nombreuses dans le golfe du Saint-Laurent depuis trois ans environ. Cinq pour cent de la population de cette espèce est morte dans ces eaux. Y voir le mammifère était auparavant plus anecdotique. Les changements climatiques auraient toutefois poussé ces géants de la mer à s’y aventurer.

L’hiver passé, ils partaient du large de la Floride pour nager jusqu’à la baie de Fundy. Environ 60 % de la population des baleines noires s’y trouvait. Les biologistes ne savaient pas trop où allait l'autre 40 % de la population jusqu’au moment où ils ont commencé à les voir dans le golfe du Saint-Laurent.

Au début, on s’est dit qu’il était peut-être là, le 40 % qu’on ne voyait pas. Mais là, c’est plus que 40 %, c’est près de la moitié de la population qui contourne la baie de Fundy pour venir dans le golfe à la place

, explique Mme Morissette.

Une chose permet de comprendre ce nouveau comportement de l’espèce : les changements climatiques. Ils forcent la faune marine à modifier ses habitudes. Et la baleine suit son estomac.

Force est de constater que les baleines viennent probablement ici parce que nous sommes dans un contexte de changement climatique. Toute la distribution des espèces est en train de migrer vers le nord. [...] À suivre la nourriture, elles se retrouvent dans le golfe du Saint-Laurent

, précise-t-elle.

Les pêcheurs ont appris à partager les voies navigables de la baie de Fundy avec les baleines depuis des années déjà. Dans le golfe, les marins et les baleines n’ont pas encore appris à cohabiter.

Dans la baie de Fundy, où elles sont depuis des dizaines d’années, ça fait longtemps qu’on a appris à coexister, à mettre en place des mesures pour protéger la baleine et continuer nos activités humaines de façon la plus sécuritaire possible. Ici, on n’était pas prêt à ça. On n’avait pas de baleines noires avant et tout d’un coup on en a

, souligne la biologiste.

Naviguer sur le courant de la recherche

La majorité des crabiers ont terminé leur saison de pêche. À Shippagan, les cordes et les bouées sont empilées sur les ponts. Mais pour le Marie Caro, la saison n’est pas encore terminée.

Le bateau du capitaine Stéphane Ferron est l’un des crabiers qui testent de nouvelles technologies et de nouvelles façons de pêcher. L’embarcation a été équipée d'un journal de bord électronique associé à des capteurs attachés aux bouées, qui permettent de suivre en temps réels les casiers des pêcheurs tout comme la baleine empêtrée qui traîne les engins de pêche.

Dans un cas d'enchevêtrement, c'est la bouée intelligente qui rentre en ligne de compte. Il y a tout un système intégré à ça. Ça va envoyer un signal aux pêcheurs sur leur cellulaire

, explique Philippe Cormier.

L’ingénieur est président de Corbo, une firme d’experts-conseils qui a reçu le mandat de développer plusieurs prototypes d’engins de pêche. Le gouvernement fédéral a injecté 3,4 millions de dollars sur 3 ans dans le projet.

Dix crabiers semi-hauturiers comme le Marie Caro et le Harry Frye ont été désignés pour tester de nouveaux engins de pêche. Le but est qu’il y ait moins de cordages dans l’eau, mais les écologistes, eux, aimeraient qu’ils disparaissent complètement, afin d’éviter encore plus les empêtrements.

L'idée ultime, c'est de ne plus avoir de câble dans la colonne d'eau, la colonne verticale dans laquelle la baleine noire est plus à risque

, dit M. Cormier.

Il faut dire qu’actuellement le golfe du Saint-Laurent est un véritable labyrinthe pour la baleine noire. Il y a 37 000 cordages en suspension dans ces eaux seulement pour la pêche au crabe des neiges. Ces cordages, bout à bout, c'est la distance entre Halifax et Vancouver, à 200 km près.

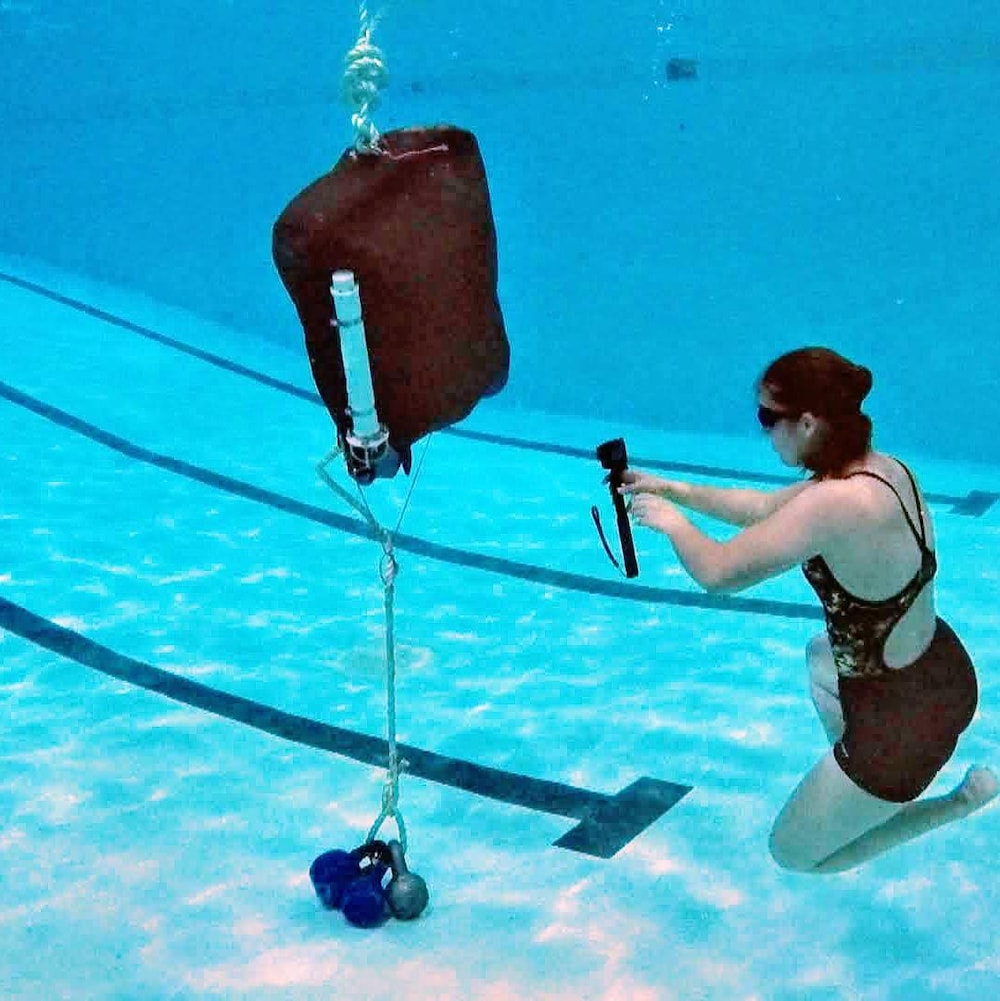

Un système de casier appelé « cordage sur demande » est en développement, mais il n’est pas encore au point. Testé en piscine, le concept fonctionne bien. Le câble repose au fond de l’eau emballé dans un sac. Il est toujours attaché au casier et à une bouée. Lorsqu’un signal est envoyé au système, le sac s’ouvre alors, relâchant le cordage qui remonte à la surface tiré par la bouée. En principe, cela permet au pêcheur de repérer son casier et de récupérer ses prises.

En mer, l'expérience ne se passe toutefois pas comme prévu et les craintes se matérialisent. L'ordinateur ne communique pas avec le système qui doit relâcher le cordage. Il faut 30 minutes pour qu’il fonctionne. Il s’agit d’une éternité quand il faut haler 150 casiers.

L’équipe Corbo en est à son huitième prototype en un an et demi.

« Quand on s'est fait approcher, il y avait vraiment un sentiment d'urgence. Les pêcheurs avaient peur de perdre leur pêche, leur gagne-pain. Il y avait un sentiment de trouver des solutions le plus vite possible. Il n’y a pas de solutions miracles, sinon on les aurait déjà adoptées »

Les ingénieurs de Corbo travaillent sur 12 prototypes et l’entreprise a investi déjà plus de 20 000 heures dans leur développement.

Pour l'instant on est loin d'une solution applicable, ce sont des innovations technologiques qui coûtent une fortune. C'est pourtant un des axes de recherche qui est le plus prometteur, si ça peut fonctionner. Les pêcheurs n’auront pas 45 minutes à perdre pour retrouver leurs casiers. Il faut que les solutions qu'on déploie soient efficaces autant au niveau des opérations que pour protéger les baleines. C'est une belle utopie que ça marche pour l'instant

, rappelle Lyne Morissette.

Ce qui est important pour la biologiste, c’est que l’industrie de la pêche, les chercheurs et les innovateurs travaillent tous ensemble pour que l’humain puisse coexister avec une espèce en péril. Il n’est pas question de trouver des coupables, mais bien de trouver des solutions.

Ç’a été une erreur de pointer les pêcheurs du doigt [...] au lieu de travailler avec eux et avec leurs connaissances. On leur a mis des bâtons dans les roues puis on a perdu des connaissances pour de meilleures mesures de gestion. L'acceptabilité est plus facile si les pêcheurs font partie de la décision

, conclut Mme Morissette.

Et les pêcheurs sont maintenant à bord. Ils participent au projet de recherche et reconnaissent qu’ils ont une part de responsabilité. En fait, Homarus, un organisme financé par l’Union des pêcheurs des Maritimes, participe également au projet.

De toute évidence, on fait partie du problème, donc c'est juste logique qu'on fasse partie de la solution. Il faut trouver une façon de coexister avec les baleines, peu importe l'espèce. La majorité des pêcheurs sont ouverts à faire leur part

, souligne le capitaine du Marie Caro, Stéphane Ferron.

Équipe :

Journaliste et photos : Nicolas Steinbach

Édimestre et rédaction : Patrick Lacelle

Conseillère au contenu numérique : Émilie Larivée-Tourangeau

Infographie : Kristel Mallet