Marie-France Barry, 50 ans, est atteinte d’encéphalomyélite myalgique, aussi appelée syndrome de fatigue chronique. La maladie cloue au lit les personnes touchées, qui sont envahies d’un malaise généralisé. Sa sœur jumelle, en pleine santé, et elle pourraient détenir la clé de ce mystère.

31 décembre 1999. Marie-France et ses proches se rassemblent un peu avant minuit sur le balcon de son condo de Toronto où elle habite. Ils soulignent l’arrivée de la nouvelle année en regardant les feux d’artifice dans la ville reine.

« J’étais en robe de chambre. Je tremblais comme une feuille et j’étais extrêmement malade. J’ai dit tiens, c’est le bogue de l’an 2000 qui est tombé sur moi. »

Ce n’était pas le bogue du nouveau millénaire, mais plutôt tous les symptômes de l’encéphalomyélite myalgique qui frappaient, sans signes avant-coureurs : étourdissements, troubles du sommeil, problèmes gastriques, baisse de pression, pertes de connaissance, faiblesses musculaires, etc.

Elle est alitée pendant trois ans. Trois ans allongée, soit dans son lit, soit sur son divan. Lors de périodes de crise comme celle en début de maladie, elle se déplace à quatre pattes pour se rendre à la salle de bain. Malgré quelques améliorations au fil des ans, Marie-France n’a jamais retrouvé la femme qu’elle était avant l’an 2000.

Aujourd’hui, faire l’épicerie, couper des carottes ou se laver les cheveux demandent un effort inimaginable. Par exemple, elle doit prévoir plusieurs jours d’avance de faire son épicerie. Une fois de retour à la maison, elle est souvent trop faible pour monter les sacs dans son logement. Une période de repos s’impose avant de poursuivre. Il est impensable pour elle de cuisiner ce qu’elle vient d’acheter.

Lorsque Radio-Canada l’a rencontrée, l’entrevue s’est interrompue après 20 minutes. La fatigue était perceptible dans ses yeux, son élocution était affectée. Elle devait se reposer.

« La dernière énigme médicale du 21e siècle »

Plus d’un demi-million de Canadiens sont touchés par l’encéphalomyélite myalgique. Si on regroupe les cancers du sein, la maladie de Parkinson et la sclérose en plaques, on a encore deux fois plus de gens atteints

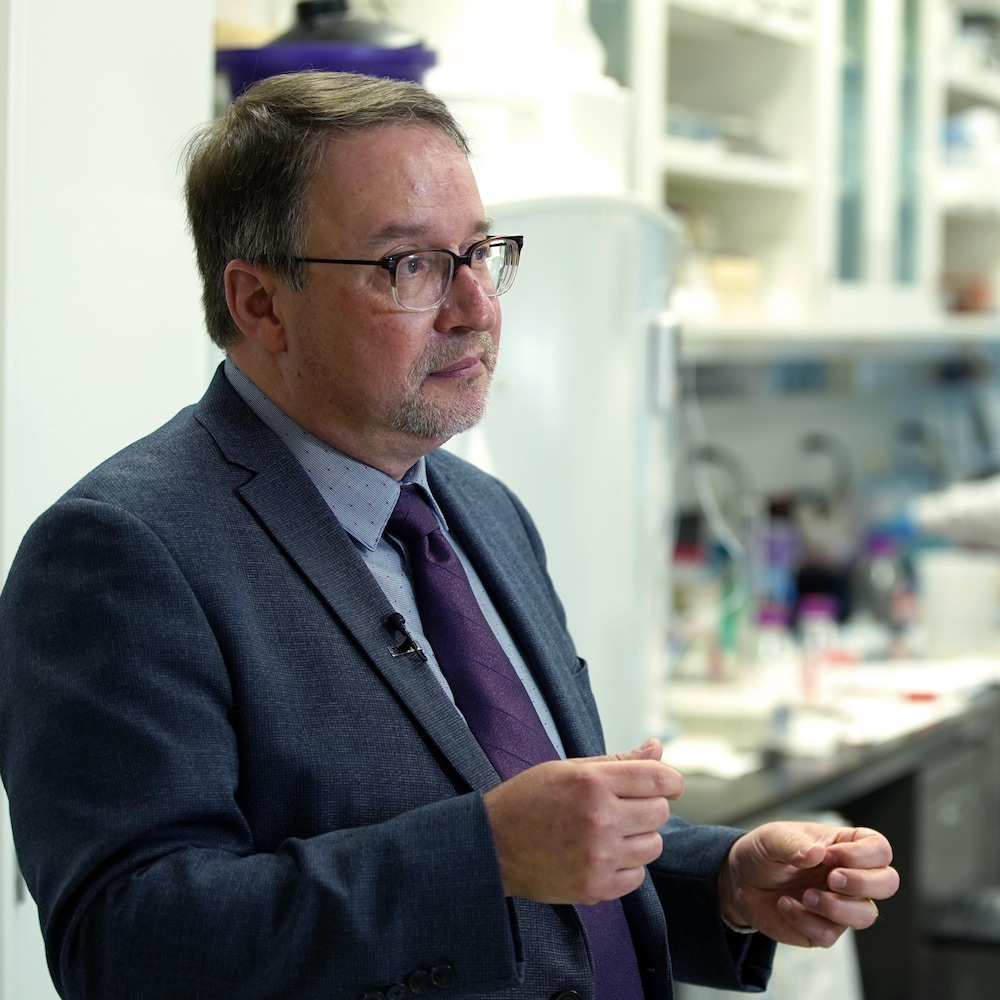

, précise Alain Moreau. Le chercheur du Centre hospitalier universitaire de Sainte-Justine est en mission pour démystifier la maladie qu’il considère comme la dernière énigme médicale du 21e siècle

. Les causes de la maladie demeurent inconnues à ce jour. Il n’existe aucun diagnostic pour la détecter.

Selon Santé Canada, l’encéphalomyélite myalgique est une affection débilitante et potentiellement invalidante. La maladie est plus fréquente chez les femmes de 40, 50 et 60 ans et se caractérise par une fatigue persistante, un malaise après effort, des douleurs et des troubles du sommeil.

Le défi est donc de taille pour le chercheur : trouver les causes et surtout un remède au syndrome de fatigue chronique. Mais comment faire avancer la science quand les patients peinent à se déplacer?