Portrait en chiffres : qui sont les Franco-Colombiens?

Des étudiants dans une classe à l'université

Photo : Istock

Prenez note que cet article publié en 2015 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

La francophonie hors Québec est riche et peut difficilement se résumer à une poignée de défenseurs du français en milieu minoritaire. Bien qu'elle soit parmi les plus minces au pays, la communauté francophone de Colombie-Britannique a ses particularités et un avenir.

Sommaire :

- Près de 300 000 francophones et francophiles en Colombie-Britannique

- Où vivent les francophones de la Colombie-Britannique? Pourquoi choisissent-ils ces régions-là?

- D'où viennent les francophones britanno-colombiens?

- Quand les francophones sont-ils arrivés en Colombie-Britannique?

- Éducation en français : immersion vs écoles francophones

On dénombre en Colombie-Britannique 298 695 personnes capables de soutenir une conversation en français. Parmi eux, 70 755 personnes ont le français, ou le français et une autre langue, comme langue maternelle.

À l'exclusion du Québec et de l'Ontario, la Colombie-Britannique compte le plus grand nombre de personnes pouvant converser en français et de personnes ayant deux ou trois langues officielles incluant le français.

En revanche, en chiffres absolus, dans l'Ouest canadien, la plus grosse communauté francophone (langue maternelle, langue la plus souvent utilisée, langue parlée à la maison, etc.) se trouve en Alberta.

Toutefois, dans une province aussi multiculturelle que la Colombie-Britannique, qui est notamment très tournée vers l'Asie, il n'est pas toujours évident de faire exister une communauté francophone.

« Il n'y a plus vraiment de communauté franco-colombienne au sens historique du terme comme les Fransaskois ou les Franco-Manitobains qui ont encore l'image du pionnier arrivé il y a 100 ans », explique Rémi Léger, spécialiste de la francophonie canadienne et professeur adjoint de sciences politiques à l'Université Simon Fraser en Colombie-Britannique.

Les Franco-Colombiens au sens historique ont existé, mais aujourd’hui leurs enfants ou petits-enfants ont été totalement assimilés et il faut tout recommencer.

Le spécialiste préfère toutefois voir le verre à moitié plein. « Les Franco-Colombiens d'aujourd'hui sont une nouvelle communauté, une communauté qui doit encore se construire, c'est une nouvelle phase, une nouvelle génération. » L'avantage, selon lui, c'est justement de pouvoir recommencer à neuf, « sans avoir à porter le poids des anciennes batailles ou du passé identitaire parfois lourd chez certaines communautés de francophones hors Québec. »

La question de l'identité franco-colombienne se pose particulièrement chez les populations jeunes, selon Claire Trépanier, directrice du Bureau des affaires francophones et francophiles à l'Université Simon Fraser.

« Les jeunes francophones d'ici ont une identité multiple et possèdent en fait un plurilinguisme culturel », explique-t-elle. Un phénomène typiquement canadien qui fait, plus que jamais, l'objet d'études et de recherches.

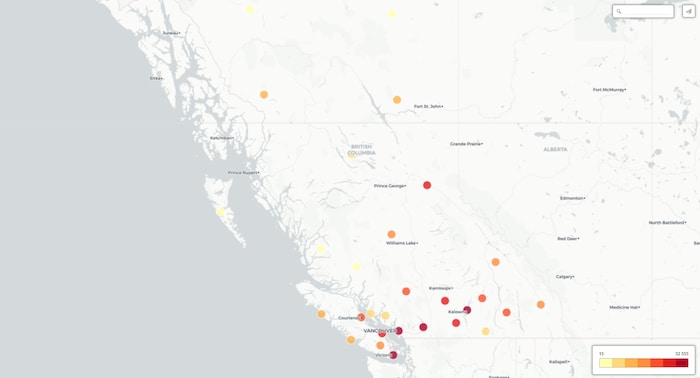

Où vivent les francophones de la Colombie-Britannique? Plus le point est foncé, plus ils sont nombreux.

Photo : Radio-Canada

La version originale de ce document a été modifiée. Pour des raisons techniques, la version interactive de la carte n'est plus disponible.

C'est la région du Grand Vancouver qui compte le plus de francophones, notamment grâce à son important bassin d'emploi. Elle est suivie, pour des raisons similaires, par la capitale Victoria où la langue française est valorisée entre autre pour des postes au sein de l'administration et du gouvernement.

Fait surprenant, si l'on regarde la proportion de francophones hors des grands centres, Squamish-Lillooet l'emporte avec près de 4 % de francophones établis. Suivent la région de Comox Valley (2,6 %) et celle de l'Okanagan-Similkameen (2,2 %). Dans le Grand Vancouver, les francophones sont beaucoup plus « noyés dans la masse » : ils ne représentent que 1,4 % de la population.

« Il y a ceux qui viennent dans le Grand Vancouver pour le travail, mais il ne faut pas négliger ceux qui choisissent la Colombie-Britannique pour son style de vie, son climat. Il y a effectivement une vraie communauté francophone à Squamish - principalement des Québécois - ou même à Whistler, dans les montagnes et dans l'Intérieur. D'ailleurs on voit beaucoup de nouvelles écoles francophones s'ouvrir dans ces régions », explique Rémi Léger.

« Paradoxalement, les francophones non Québécois qui viennent s'installer ici ont souvent la motivation d'apprendre l'anglais et ils se coupent du français », ajoute-t-il.

En 2011, sur 68 770 francophones (langue officielle unique ou bilingue), seuls 8785 Britanno-Colombiens étaient nés dans la province. Le renouvellement de la population franco-colombienne passe donc principalement par les « nouveaux arrivants ».

Dans le cas de ceux qui n'ont que le français comme langue maternelle, une vaste majorité est née en dehors de la Colombie-Britannique alors que ceux qui utilisent seulement l'anglais sont pour la plupart nés dans la province.

Des chiffres qui poussent à se demander s'il est possible de vivre exclusivement en français en Colombie-Britannique. C'est catégoriquement non selon Rémi Léger, qui estime que la francophonie est bien trop dispersée. « Contrairement à certains quartiers dans des villes comme Edmonton, la francophonie n'est pas regroupée ici. Bien sûr, il y a des organismes qui font un travail important, on a les services essentiels, des activités culturelles, mais au quotidien ce n'est pas possible de vivre en français ici. Il faut donc s'appuyer sur l'immigration pour faire vivre le français. »

Selon les chiffres de Statistique Canada, ceux qui ont les deux langues officielles comme langues maternelles viennent, en revanche, de l'étranger. Les immigrés représentent 11 595, contre 3 590 bilingues nés dans province et 855 bilingues nés dans une autre province.

Il n’y a pas une, mais des francophonies.

Les mouvements migratoires ont changé ces dernières années. « La tendance, c'est que les francophones n'immigrent plus uniquement au Québec directement, avance Claire Trépanier. Grâce aux efforts du gouvernement canadien pour informer les futurs immigrants de cette possibilité-là, ils sont désormais plus nombreux à venir de l'étranger directement en Colombie-Britannique. »

Les immigrants qui ne parlent que français viennent en majorité de la France, en tête avec 4270 personnes, suivi de très loin par le Maroc (300 personnes) et le Viet Nam (135 personnes).

Le rapport s'inverse totalement lorsqu'il s'agit des immigrés bilingues anglais-français : les plus nombreux sont les Chinois (1120 personnes), suivis par les Iraniens (1030 personnes) et les Roumains (815). Les Français sont en 10e position avec seulement 65 bilingues.

Si on totalise les bilingues et les francophones de langue maternelle, les Français dominent largement le classement (4335 personnes). Les Chinois et les Iraniens s'inscrivent respectivement sur la deuxième et troisième marche du podium avec 1210 et 1115 locuteurs.

« Les francophones dits "de passage" ne sont pas pris en compte dans les statistiques officielles, mais ils comptent au quotidien, souligne toutefois Rémi Léger. Ils contribuent à la dynamique francophone de la province, ils sont souvent actifs, développent des liens, établissent des réseaux. De plus, les chiffres du dernier recensement de Statistique Canada remontent à cinq ans. C'est assez loin quand on pense à tous les nouveaux résidents permanents, mais aussi les étudiants, les PVTistes, les étudiants, les visas de travail temporaires, etc. »

Voir le tableau des autres langues parlées par les francophones (Nouvelle fenêtre)

Entre 2006 et 2011, date du dernier recensement, le taux d'accroissement de la population ayant le français comme langue maternelle a été de 12 %, et celui de ceux ayant le français comme langue parlée le plus souvent à la maison a été de 22 %. Depuis les années 1970, c'est pendant la décennie 2001-2011 que l'on compte la plus importante cohorte d'arrivant francophones.

Voir le tableau sur l'immigration francophone en C.-B. de 1971 à 2011 (Nouvelle fenêtre)

Ce phénomène est attribuable à la mobilité grandissante des populations mondiales, notamment africaines, indique Claire Trépanier. Les jeunes générations sont aussi à prendre en compte : « Patrimoine Canada a appuyé financièrement la mobilité étudiante ces dernières années. Il faut continuer sur cette lancée, c'est ce que les jeunes veulent, ils s'internationalisent de plus en plus. Encourager les déplacements, allez chez l'autre, connaître l'autre, pour une plus grande ouverture d'esprit, une meilleure compréhension », dit-elle.

Un grand décalage s'observe entre le nombre d'élèves inscrits dans les écoles francophones et en immersion : ils sont 10 fois moins nombreux dans les premières que dans les secondes.

Selon Claire Trépanier, cet écart est normal, les écoles francophones sont encore en construction, en développement et « tout cela prend du temps », commente-t-elle. Et d'ajouter : « Le Conseil scolaire francophone (CSF) a ouvert dans les années 1990. Puis notre Bureau à SFU s'est lancé en 2003-2004 afin de donner l'occasion aux jeunes diplômés du CSF de poursuivre des études en langue française, même si, bien sûr, certains choisissent toujours l'Est ».

« Il y a un engouement pour le français en Colombie-Britannique. On a encore beaucoup à contribuer à la francophonie canadienne, les autres provinces regardent ce qu'il s'y passe », note Claire Trépanier. En témoigne par exemple le très scruté combat juridique mené dans la province pour défendre la notion d'égalité en éducation en français.

Pour Rémi Léger, il y a aussi une question de vision. « Quelques études démontrent que les nouveaux migrants en Colombie-Britannique ont une conception multiculturelle et bilingue du Canada. Ils souhaitent donc que leurs enfants apprennent le français, c'est leur vision du bon citoyen au Canada. »

Il ne faut toutefois pas confondre immersion et école francophone, selon lui. « En immersion, le français est instrumental, détaché de l'identité francophone, c'est juste un outil à partir duquel on apprend les mathématiques ou la physique par exemple. En école française, il y a un projet politique, un projet identitaire et une recherche profonde autour de cette identité. Quelle identité veut-on promouvoir : une identité franco-canadienne? Franco-colombienne? Quel projet identitaire? Ce débat et ces discussions sont en cours depuis des années. »

Rémi Léger estime que l'avenir du français en Colombie-Britannique passe par une francophonie mondiale, notamment parce que les jeunes ne viennent pas de la province et que ces mêmes jeunes incarnent l'avenir de la langue.

« Pourquoi vendrait-on aux jeunes un français provincial? Être francophone c'est avoir des opportunités, des occasions et un avenir à l'échelle mondiale, pas celle de son quartier ou sa province », conclut-il.