Vers une autre vague de COVID-19? 8 questions pour comprendre

Le nombre d'infections de COVID-19 repart à la hausse.

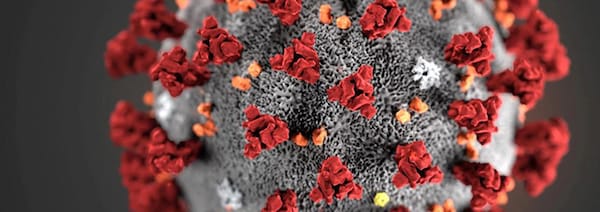

Photo : Reuters / Guglielmo Mangiapane

Si plusieurs ont l’impression que la COVID-19 a pris congé cet été, le virus n'a pas pour autant disparu. Alors qu’une nouvelle recrudescence des infections se pointe à l'horizon, voici l’état de la situation.

1. Le SRAS-CoV-2 continue-t-il d’infecter beaucoup de personnes?

Selon les données de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), on estime qu’il y a eu entre 54 000 et 95 000 nouvelles infections dans la semaine du 6 au 12 août 2023. Ce nombre était en hausse pour la première fois depuis le début de l’été, qui a été relativement calme sur ce front.

Précisons qu’il y a tout de même eu des dizaines de milliers de nouvelles infections chaque semaine durant la saison estivale.

Est-ce qu’on est au même niveau de stress qu’au début de la pandémie? Non

, dit le Dr Donald Vinh, spécialiste des maladies infectieuses et microbiologiste médical au Centre universitaire de santé McGill (CUSM). Je ne crois pas qu’on retournera à ce point. La pandémie a évolué, le virus a changé, notre compréhension de la maladie et des traitements a changé. Mais ça ne veut pas dire non plus que la situation est rose.

Les experts surveillent d'ailleurs une hausse de la concentration de SRAS-CoV-2 dans les eaux usées et du nombre d’hospitalisations. Au Québec, le nombre d’hospitalisations est repassé au-dessus de la barre des 600, après une baisse au cours de l’été.

2. Quels sont les variants en circulation? Comment se comparent-ils à Omicron et à ses sous-variants?

Même si on a moins entendu parler de nouveaux variants au cours des derniers mois, Benoit Barbeau, expert en virologie et professeur au Département des sciences biologiques de l'Université du Québec à Montréal, rappelle que le virus est en constante mutation. Le SRAS-CoV-2 continue de muter, parce qu’il continue de se transmettre.

Ça demeure un virus relativement nouveau

, dit-il. On ne peut pas dire que le SRAS-CoV-2 est prévisible. On a vu, avec l’arrivée d’Omicron, que c’est un virus imprévisible.

Des dizaines de variants se font désormais compétition.

D’ailleurs, depuis quelques semaines, le variant EG.5 (communément appelé Eris

) semble avoir pris le dessus et commence à dominer un peu partout à travers le monde, y compris au Canada.

Des données préliminaires montrent que ce variant, d’abord détecté au printemps, serait 20 % plus transmissible que les autres souches d’Omicron, indique le Dr Vinh.

Au début d'août, ce variant représentait environ 40 % des cas au Canada et environ 20 % de ceux au Québec.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) surveille également de près le variant BA.2.86 parce qu’il compte 30 mutations supplémentaires sur la protéine de spicule (la protéine qui aide le virus à pénétrer dans les cellules humaines) comparativement au sous-variant d’Omicron, le BA.2. Ce dernier avait provoqué une forte augmentation des infections à travers le monde à l’hiver 2022.

Les experts craignent que le nombre élevé de mutations permette à ce variant d’échapper davantage à l'immunité acquise soit par la vaccination ou par l’infection.

Il y a plus de possibilités que la réponse immunitaire ne soit pas aussi efficace.

Il est inhabituel que [ce virus] change de manière aussi significative et développe 30 nouvelles mutations

, a déclaré Morten Rasmussen, chercheur principal au Statens Serum Institut (SSI) du Danemark, dans un communiqué. La dernière fois que nous avons vu un changement aussi important, c'était quand [Omicron] est apparu.

Si les scientifiques ne savent pas encore si ces variants provoquent une maladie plus sévère, leur haute transmissibilité pourrait renverser l’accalmie des derniers mois, avertit le Dr Donald Vinh.

À ce jour, le BA.2.86 a été détecté dans six pays (Israël, Danemark, Royaume-Uni, États-Unis, Afrique du Sud et Suisse).

3. Plusieurs personnes ont été vaccinées et infectées (parfois à plusieurs reprises). Ne sont-elles pas immunisées contre le virus?

Une récente étude de séroprévalence montre que la majorité des Canadiens ont acquis une immunité hybride après avoir été vaccinés et infectés.

Benoit Barbeau précise que l’immunité hybride permet d’avoir une certaine protection contre les formes graves. Par contre, les experts soulignent que l’immunité, soit celle conférée par la vaccination ou par une infection, diminue avec le temps et varie avec l’âge et l’état de santé d’une personne.

De plus, rappelons que seulement 62 % des personnes qui ont reçu la série primaire de vaccination contre la COVID-19 ont reçu une dose de rappel.

Et dans les six derniers mois, seulement 5 % des Canadiens ont reçu une dose de vaccin contre la COVID-19. Rendus au mois d’octobre, pour la plupart des gens, ça fera plus d’un an depuis leur dernière dose

, précise le Dr Vinh.

Des chercheurs de l’Université McMaster exhortent eux aussi les gens à ne pas présumer qu’ils sont immunisés contre la COVID-19 parce qu’ils ont été déjà été infectés.

Selon leur nouvelle étude (Nouvelle fenêtre), les aînés qui ont été infectés lors de la première vague du variant Omicron étaient plus susceptibles d’être réinfectés lors des vagues subséquentes du même variant.

Les auteurs de l’étude écrivent qu’on ne comprend pas suffisamment comment certains variants échappent au système immunitaire et comment une infection antérieure nous protège de nouveaux variants en circulation.

Si on est en contact avec un nouveau variant, l’immunité ne sera pas top.

4. Le vaccin qui doit être offert à l’automne est-il le même que le précédent?

Non, il s’agit de la troisième version du vaccin. Le premier ciblait la souche initiale du SRAS-CoV-2.

Le deuxième, qui a été offert en dose de rappel au Canada, était un vaccin bivalent et ciblait deux souches du virus, soit le virus d'origine et certains sous-variants d'Omicron.

Le vaccin qui sera disponible en octobre est un vaccin monovalent, qui cible le variant XBB. Des sous-lignées XBB continuent de circuler au Canada, mais cette lignée est en déclin depuis la fin du printemps.

Si ce variant n’est plus dominant en ce moment, le Dr Vinh croit que l’immunité offerte par ce vaccin devrait être bonne, même si elle risque d’être partielle

.

5. Est-ce que tout le monde devrait recevoir une dose cet automne?

Le Comité consultatif national de l'immunisation recommande à la population de se faire vacciner contre la COVID-19 cet automne.

Photo : Pexels / Gustavo Fring

Le Comité consultatif national de l'immunisation a récemment recommandé une dose du nouveau vaccin pour toutes les personnes ayant été vaccinées il y a plus de six mois.

Le Dr Vinh croit que les gouvernements provinciaux cibleront d’abord les personnes vulnérables (aînés, enfants, personnes immunodéprimées), mais qu’on ne devrait pas refuser de donner le vaccin à tous ceux qui veulent une nouvelle dose.

Par ailleurs, le Dr Vinh dit qu’il faudra peut-être réévaluer la stratégie vaccinale l’année prochaine si on s’aperçoit que la COVID-19 ne suit pas les cycles saisonniers des autres virus respiratoires. Selon lui, il est trop tôt pour dire que la COVID-19 a développé un modèle saisonnier prévisible.

On s’imagine que le SRAS-CoV-2 se mettra en ligne avec la grippe et le virus respiratoire syncytial (VRS), et qu’ils vont tous apparaître au même moment de l’année. Mais biologiquement, ça ne marche pas nécessairement comme ça. Il faudra voir si on continue de donner deux ou trois vaccins en même temps en octobre ou s’il faudra penser à donner le vaccin contre la COVID-19 à des moments différents dans l’année.

6. Mais le virus n’est-il pas désormais moins dangereux?

Les nouveaux variants ne semblent pas, pour l’instant, provoquer des formes plus sévères de la maladie, mais selon le Dr Vinh, le gouvernement doit corriger le message que le virus est bénin. C’est une infection qui peut avoir des complications graves à court et à long terme.

D’ailleurs, plus de 1100 Québécois sont morts de la COVID-19 depuis janvier dernier. En comparaison, environ 300 personnes meurent en moyenne chaque année de la grippe (ou influenza) saisonnière au Québec.

Le Dr Vinh rappelle que les personnes atteintes, même celles sans comorbidités, sont à risque de développer des symptômes persistants, soit la « COVID longue ». On comprend très peu la pathophysiologie de la COVID longue, pourquoi ça se développe et comment on la traite.

Selon le gouvernement du Canada, environ 10 à 20 % des personnes infectées par le SRAS-CoV-2 développent un syndrome post-COVID.

Le Dr Vinh ajoute qu’il ne faut pas compter seulement sur l’utilisation de traitements pour prévenir les complications de la maladie.

Il précise que les anticorps monoclonaux ne sont plus efficaces contre les nouveaux variants. On a perdu cette arme

, dit-il.

Ainsi, il ne reste que deux traitements, soit le Paxlovid et le remdésivir. Mais même avec ces médicaments, il n’y a pas de garantie que la personne n’aura pas de symptômes sévères

, dit le Dr Vinh.

Selon lui, le vaccin, même s’il ne prévient pas nécessairement une infection, demeure l’un des meilleurs outils pour se prémunir des conséquences sévères du virus.

7. Est-ce que les tests rapides fonctionnent toujours?

Oui, les personnes qui ont encore des autotests rapides à la maison peuvent et devraient les utiliser, dit le Dr Vinh.

Deux récentes analyses, l’une de l’Australie (Nouvelle fenêtre) et l’autre du Royaume-Uni (Nouvelle fenêtre), montrent que le taux de sensibilité des tests antigéniques rapides est semblable pour les variants Alpha, Delta et Omicron.

Par contre, elles notent que la sensibilité diminue beaucoup chez les personnes asymptomatiques.

Les chercheurs australiens estiment que, tout de même, les trois quarts des infections au SRAS-CoV-2 sont détectées par un test rapide.

Le Dr Vinh précise qu’il est trop tôt pour savoir avec certitude si les autotests rapides fonctionnent aussi bien avec les deux nouveaux variants sous surveillance.

Il aimerait tout de même que le gouvernement songe de nouveau à offrir gratuitement les tests en pharmacie en cas de nouvelle vague. Ça permet de responsabiliser les gens.

8. Que doit-on faire si on est malade?

Benoit Barbeau et le Dr Vinh disent qu’il faut utiliser le gros bon sens lorsqu’on a des symptômes s’apparentant à la COVID-19 (fièvre, toux, courbatures, mal de gorge, etc.).

On parle souvent de l’hygiène des mains, mais il faut parler de toutes les autres bonnes façons de réduire la transmission, comme le port du masque.

Les gens qui sont malades et qui soupçonnent être atteints de la COVID-19 doivent éviter d’aller dans des endroits clos et bondés (travail, école, etc.) jusqu'à la disparition de leurs symptômes.

Le port du masque demeure un excellent moyen de réduire les risques de transmission et devrait être porté jusqu’à ce que les symptômes s’atténuent, ajoute Benoit Barbeau.

L'expert en virologie ne serait pas surpris que le gouvernement recommande de nouveau le port du masque dans les endroits publics en cas de recrudescence rapide du virus. Ce sont des outils qui fonctionnent et qu’on doit continuer d’utiliser.

M. Barbeau ajoute que le gouvernement devrait déjà s’assurer d’avoir suffisamment de masques de bonne qualité (N95) pour les travailleurs de la santé en cas de nouvelle vague cet automne ou cet hiver.