L’ancien justicier de Kanesatake rêve encore d’épingler des criminels

L’ancien grand chef de Kanesatake James Gabriel.

Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Robillard

Malgré l’âge qui le fait hésiter, l’ancien grand chef de Kanesatake James Gabriel aimerait revenir dans sa communauté pour en éliminer la criminalité une bonne fois pour toutes.

J’y pense assez souvent […] Je sens que la job n’est pas complète, qu’il y a d’autres choses à faire dans la communauté.

En exil en Ontario avec sa femme et ses deux enfants depuis que sa maison a été incendiée à la suite d’une opération policière ratée à Kanesatake, en 2004, James Gabriel vit aujourd’hui avec le sentiment d’avoir abandonné sa communauté aux mains d’organisations criminelles.

Tu te sens comme que t’as laissé tomber tes supporteurs, t’as laissé tomber ta communauté

, confie-t-il.

Le 12 janvier 2004, James Gabriel lance une opération policière pour mater la criminalité dans sa communauté. Il a embauché une soixantaine de policiers autochtones pour renverser le chef de police de Kanesatake, qu’il accuse d’être corrompu et de fermer les yeux sur les activités criminelles qui se déroulent sur le territoire.

Mais l’opération avorte et les policiers venus en renfort sont séquestrés dans le poste de police de Kanesatake par des opposants hostiles à ses politiques qui vont aussi incendier sa demeure. James Gabriel est contraint à l'exil.

Il y avait des coups de feu, Il y avait de la criminalité, le monde était silencieux et c’était le gars le plus fort qui régnait sur le territoire, et c’est encore ça.

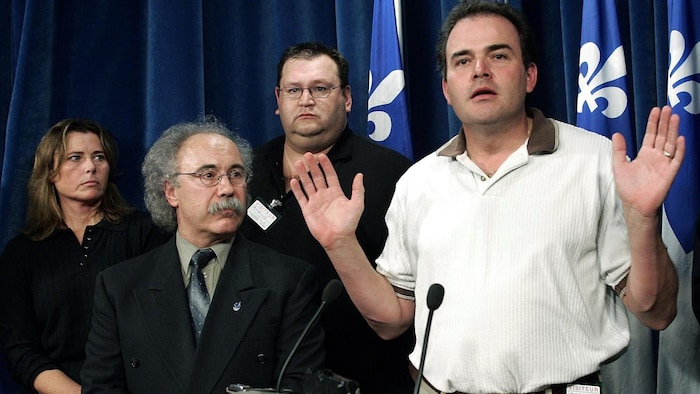

James Gabriel répond aux questions des médias sur la situation à Kanesatake, lors d'une conférence de presse tenue le mardi 26 octobre 2004 à l'Assemblée nationale. À l'écoute, de gauche à droite, Michelle Lamouche, résidente de Kanesatake, Jean-Pierre Charbonneau, député de l'opposition, Bob Patton, alors chef de police adjoint de Kanesatake, et James Gabriel.

Photo : La Presse canadienne / JACQUES BOISSINOT

Près de 20 ans après ces événements, l’ancien grand chef, qui a toujours de la famille et des amis à Kanesatake, est découragé de voir qu’encore aujourd’hui des criminels contrôlent le territoire mohawk et imposent la loi du silence à la population.

Ce sont nos criminels locaux qui ont pris le contrôle avec le pouvoir du crime organisé de l’extérieur

, dénonce-t-il. C’est une safe haven pour eux autres.

Il affirme même que les activités criminelles ont pris de l’ampleur depuis son départ. Selon lui, les organisations criminelles ont profité du démantèlement de la police mohawk et de l’inaction des gouvernements depuis 2004 pour étendre leurs activités et leur emprise sur le territoire. Si tu as une région où il n’y a pas de lois qui s’appliquent, c’est une invitation à tous les criminels, à tout le crime organisé, de s'établir là.

James Gabriel est toujours en contact avec des membres de Kanesatake, dont certains se confient encore à lui. Il estime que les criminels profitent du statut autochtone de la communauté et de sa situation géographique pour faire différents types de trafic.

Les armes, la cocaïne, l'héroïne et toutes les drogues qui sont en demande aujourd’hui, […] le corridor Toronto-Montréal, on est drette là. […] On a la communauté à Akwesasne. On a des liens avec eux où ils peuvent traverser la frontière facilement à cause qu’ils sont autochtones. C’est clairement leur route de distribution pour amener leurs substances, leurs produits aux États-Unis.

L’ancien grand chef déplore qu’il n’y ait plus de police autochtone à Kanesatake et que la Sûreté du Québec n’en fasse pas davantage pour enrayer la criminalité. Les policiers de la Sûreté du Québec vont y aller s’ils sont demandés, mais ils ne feront pas d’enquête régulière sur ce qui se passe. Ils ne toucheront pas les cabanes à cigarettes et les cabanes qui vendent des stupéfiants.

Il ajoute : Contre les Hells Angels dans le temps, ils ramassaient une soixantaine, une centaine de bikers et ils n’avaient pas peur, mais une trentaine de gars à Kanesatake, ils n’osent pas le faire, c’est ridicule.

Il affirme également que les surdoses de drogues chez les jeunes sont devenues un véritable problème à Kanesatake. C’est une épidémie dans la communauté

, rage-t-il.

La Sûreté du Québec n'a cependant pas tourné le dos à Kanesatake. La semaine passée, des dizaines de policiers ont mené, pour une rare fois, des perquisitions sur le territoire mohawk en lien avec une enquête en matière de trafic de stupéfiants. Elles visaient notamment la résidence de Sharon Simon, considérée par les policiers comme étant à la tête du crime organisé sur le territoire mohawk. James Gabriel espère que ces perquisitions vont porter fruit.

La police mohawk de Kanesatake avait été créée en 1996, puis démantelée dans la foulée des événements de janvier 2004. Depuis, c’est la Sûreté du Québec qui patrouille sur le territoire. C’est James Gabriel qui avait mis en place cette police autochtone, financée conjointement par Ottawa et Québec.

Je ne sais pas ce que ça va prendre pour que le monde se réveille.

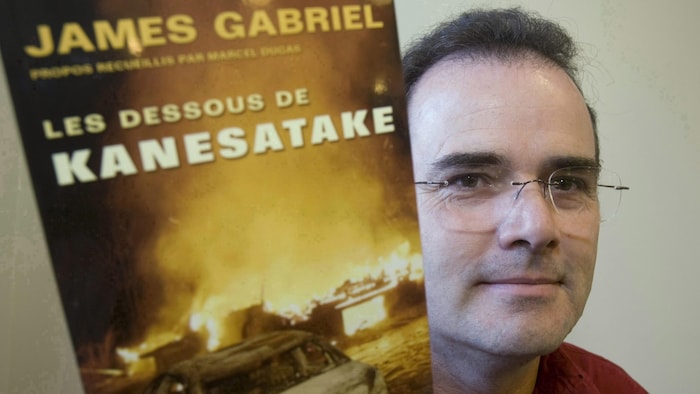

James Gabriel, ancien grand chef des Mohawks de Kanesatake, brandit un exemplaire de son livre « Les dessous de Kanesatake » qui parle de son combat pour sa communauté et de son exil (photo prise en 2008).

Photo : Radio-Canada / Paul Chiasson

James Gabriel croit que rien ne changera à Kanesatake tant et aussi longtemps que le conseil de bande sera divisé et miné par des luttes de factions. Il estime que les élus de la communauté doivent apprendre à travailler ensemble même s’ils ont des points de vue différents. Il y a les divisions entre anglais et français, il y a les divisions entre les traditionalistes et le conseil de bande, ça fait que le monde se tient dans leur coin.

Près de 20 ans plus tard, la communauté semble toujours incapable de tourner la page sur ces événements. Y’a personne qui veut faire des compromis. Tout le monde sait qu’il faut améliorer l’éducation, qu’il faut créer des emplois, mais ils sont tellement retranchés dans leurs positions qu’ils n’osent pas travailler ensemble.

Il croit que les membres du conseil de bande n’osent pas intervenir contre les criminels par crainte de connaître leur sort. Selon lui, il leur faudra beaucoup de courage politique pour en venir à bout.

James Gabriel déplore aussi que le ministère de l’Environnement du Québec ait autorisé ses cousins Robert et Gary Gabriel à exploiter un site de recyclage de débris à Kanesatake il y a une dizaine d'années, un permis pour empoisonner la communauté

, dit-il, alors qu'à la fin des années 1990, ses policiers avaient fait cesser les activités d’un dépotoir géré par les deux hommes.

On l’avait fait fermer pas longtemps après qu’on ait établi la police autochtone

, explique-t-il. On a commencé à donner des tickets à tous les camionneurs qui entraient sur le territoire.

En 2020, le ministère de l'Environnement a révoqué leur permis, et le site est aujourd'hui considéré comme contaminé.

James Gabriel n’est pas étonné que ses deux cousins dérogent encore aux règles environnementales. Si j’essaie de faire une affaire comme ça, je me fais arrêter tout de suite, mais ces gens-là, ils sont à l’abri de tout et ils font ce qu’ils veulent.

L’ancien grand chef ne croit pas que les choses vont bientôt changer à Kanesatake. Je pense que les gouvernements n’agiront pas tant que la communauté ne se réveille pas

. Il garde cependant espoir pour l’avenir. J’ai toujours espoir que les choses vont s’améliorer un jour, parce qu’en tant qu’êtres humains, on veut toujours que nos enfants aient une vie meilleure.

Pour James Gabriel et sa famille, les événements de janvier 2004 ont laissé des cicatrices importantes. Encore aujourd’hui, sa femme et ses enfants sont traumatisés par ce qu’ils ont vécus.