Edmund Horne : récits de voyages d'un prospecteur acharné et amoureux

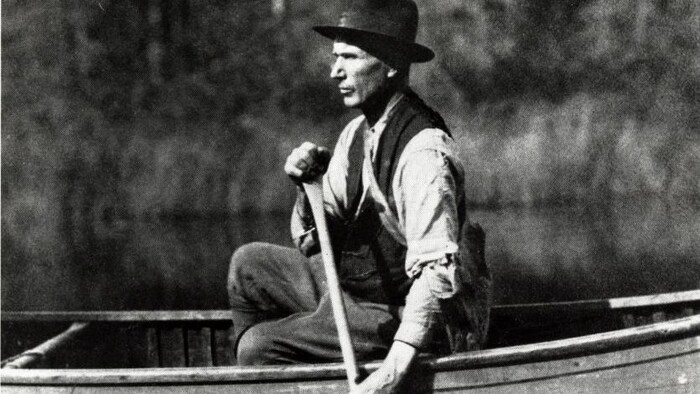

Edmund Horne

Photo : Radio-Canada / BAnQ Rouyn-Noranda - Fonds Xstrata Cuivre Canada, Fonderie Horne

Prenez note que cet article publié en 2017 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Une légende veut que ce soit l'amour qui l'ait poussé. Une chose est certaine, Edmund Horne, prospecteur responsable de la découverte du gisement de la mine fondatrice de Rouyn-Noranda, était un acharné. Il lui aura fallu cinq expéditions épiques en canot au beau milieu d'une région sauvage et isolée pour réaliser son rêve. Récit retracé dans le cadre des 90 ans de la Fonderie Horne, une des plus importantes mines de l'histoire du Canada.

L’amoureux pauvre

Horne était un mineur et prospecteur de grande expérience avant même qu’il ne s’aventure dans le secteur du lac Osisko. Né en Nouvelle-Écosse en 1864, il débute là-bas dans les mines à l’âge de 19 ans.

Une légende dont la source est inconnue est racontée par certains guides du site touristique de la Maison Dumulon de Rouyn-Noranda. On dit qu’il serait tombé amoureux d’une jeune fille de son village natal d’Enfield. Cette dernière lui aurait promis sa main à l’unique condition qu’il fasse fortune. Cette promesse a-t-elle vraiment été faite? Pour le moment, nul ne le sait.

Ce qui est su, toutefois, c’est qu’il est parti à l’aventure, à la recherche de travail dans les mines. Ainsi, Edmund Horne a travaillé au Colorado, en Colombie-Britannique, à Manchester en Angleterre ainsi qu’en Californie avant qu’on ne lui parle de l’effervescence minière à Cobalt en Ontario, où il se rend en 1908.

« Une forte impression »

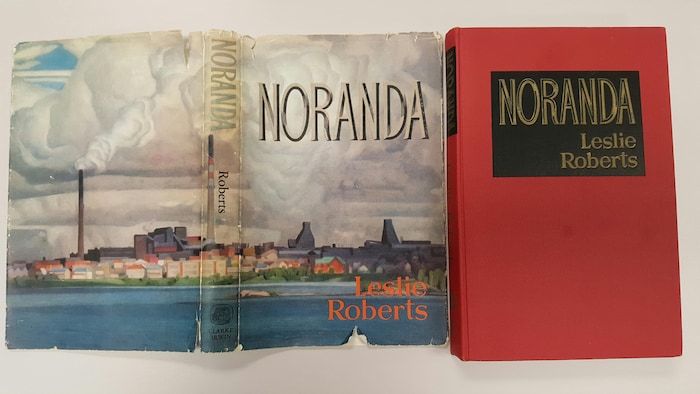

Le livre Noranda de Leslie Roberts (1954), est la principale source d'information à propos des voyages d'Edmund Horne selon l'historien Benoit-Beaudry Gourd

Photo : Radio-Canada / Félix B. Desfossés

Fervent prospecteur, en 1911, il accumule des provisions et plie bagage. Il partira à l’aventure vers le Québec. Qu’est-ce qui l’amène là? « Bien, ça ne semblait pas sensé de croire que la bonne géologie s’arrêterait à la frontière de l’Ontario simplement parce que quelqu’un avait dessiné une ligne imaginaire à cet endroit. Ce pays m’habitait l’esprit depuis 2 ou 3 ans, même si je savais que son isolation me compliquerait la tâche pour lever des fonds d’investissement miniers. Par ailleurs, un gaillard pourrait probablement y faire la chasse à l’original et la pêche allait assurément y être bonne! », confiait-il à l’auteur du livre Noranda, Leslie Robert.

Toujours à l’affût des nouvelles découvertes de gisements aurifères, Horne avait entendu parler d’un filon d’or observé sur les rives du lac Fortune, aujourd’hui près du quartier Arntfield de Rouyn-Noranda.

C’est donc en canot qu’il arrive au lac Osisko depuis l’Ontario, via la rivière des Outaouais, la rivière Kinojévis, le lac Routhier, le lac Rouyn, puis en portage jusqu’au lac qui se trouve aujourd’hui au centre de Rouyn-Noranda. Cette première expédition de quelques semaines est infructueuse. Il revient les mains vides, mais convaincu du potentiel du secteur.

J’avais une forte impression qu’il y avait une minéralisation favorable autour du lac Osisko. Je savais que j’allais revenir!

Trois longues années s’écoulent avant que le persévérant ne revienne visiter le pays. Cette fois, il persuade deux hommes de l’accompagner dans ce voyage qui passera par ce qu’il appelle de la « chaîne de lacs ».

De retour au milieu du bois, bravant d'éventuelles rencontres avec des animaux sauvages ainsi que l'appétit vorace des mouches noires, sans parler de la précarité des campements et de la densité de la forêt luxuriante, le trio récolte plusieurs extraits miniers qui, à leur tour, ne révèleront aucune trace d’or.

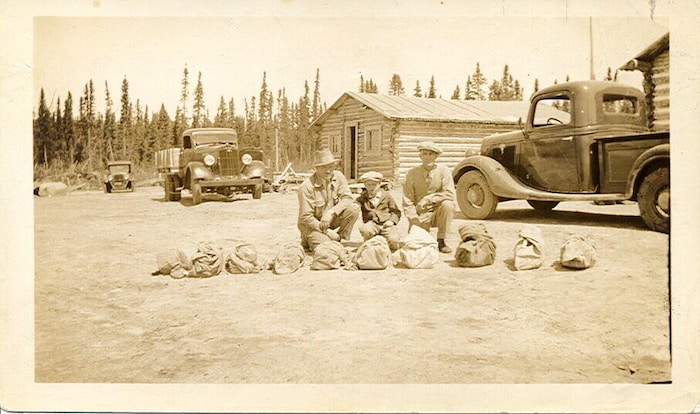

Acharnement ou intuition?

Des prospecteurs à l'époque de la ruée vers de l'or de Noranda

Photo : Radio-Canada / BAnQ Rouyn-Noranda

Entêté ou guidé par un instinct qui ne peut être expliqué autrement que par l’expérience aiguisée d’un prospecteur aguerri, Horne demeure convaincu du potentiel du secteur. Cependant, au cours de l’année 1914, la Première Guerre mondiale éclate. Les esprits ne sont plus à l’investissement risqué dans la découverte de gisements aurifères. Durant deux années, Horne demeure dans le secteur de New Liskeard où il entretient le rêve de retourner au lac Osisko.

En 1917, alors que la guerre s’étire, la population s’habitue à un certain rythme de vie guidé par le conflit. Les investissements miniers reprennent lentement.

La pression s’accentue

Une nouvelle excursion en direction du lac Osisko d’une durée d’un mois s’organise. Lors de ce périple, il observe d’importants filons là où se trouve aujourd’hui la Fonderie Horne. Sur le chemin du retour, il rencontre, au milieu de nulle part, deux groupes de prospecteurs qui visitent le secteur. Ils sont aussi à la recherche d’un filon. Horne sent une grande pression. Découvriront-ils les lieux de son campement et éventuellement le filon qu’il a lui-même constaté? Le temps presse. Il doit trouver des investisseurs en Ontario pour exploiter sa découverte. Mais la chance n’est pas de son côté. Il ne trouve aucun investisseur. Deux années s’écoulent encore.

À lire aussi :

Le « Tremoy syndicate »

Ce n’est qu’au printemps 1920 qu’il réussit à rassembler suffisamment d’hommes – et leur fortune – en organisant différentes rencontres au Grand Union Hotel de New Liskeard, pour financer un nouveau voyage. Cette assemblée se baptisera « Tremoy syndicate ». Un contrat est signé entre ses membres, établissant la base de ce qui deviendra la mine Noranda. Un total de 225 $ est investi par les membres du Consortium Tremoy afin de permettre à Edmund Horne de continuer ses voyages exploratoires.

Au mois d’août, Horne et son nouvel accompagnateur, Ed Miller, partent en direction du lac Osisko, mettant leur canot à l’eau au départ du lac Témiscamingue à Haileybury. Lors de ce voyage, Horne délimite le territoire sur lequel il fera l'acquisition des titres miniers. La saison froide approchant, il retourne en Ontario où il prépare immédiatement un voyage pour 1921.

Horne affirme que c’est lors de cette virée de 1921 qu’il a trouvé de réelles traces tangibles d’un filon à exploiter. Les extraits miniers qu’il cueille lors de cette aventure vont révéler un fort potentiel aurifère, non sans que le prospecteur ne doive surmonter de nouvelles embûches. Il doit absolument ramener ses extraits en Ontario où il pourra prouver le potentiel de son filon et ainsi aider le Consortium Tremoy à trouver l’énorme financement nécessaire pour passer en mode exploitation.

Des mois d’efforts à l’eau

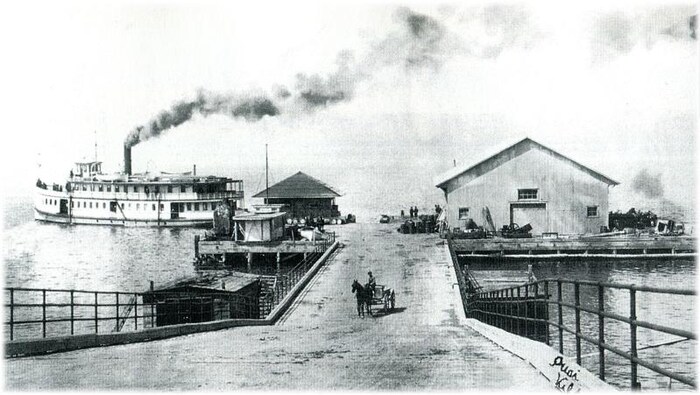

Le quai de Ville-Marie en 1900

Photo : Radio-Canada / Société d'histoire du Témiscamingue

S’étant fait promettre la visite d’un éventuel investisseur sur les lieux mêmes des rives du lac Osisko, les aventuriers étirent leur séjour jusqu’aux limites de l’hiver, dans l’attente de l’homme. Il ne viendra jamais. Au début de la formation des glaces, les prospecteurs n’ont d’autre choix que de reprendre la voie des eaux pour retourner en Ontario. Ils embarquent leurs sacs d’extraits miniers dans le canot et s’en retournent.

Une fois Ville-Marie atteinte, ils transfèrent leurs bagages sur le pont du bateau à vapeur qui assurait la traversée du lac Témiscamingue, du Québec vers l’Ontario. Les aventuriers accostent au quai d’Haileybury. Lors du déchargement du bateau, un accident se produit. Tout le bagage du duo tombe à l’eau, dans les profondeurs du lac Témiscamingue. Dans l’urgence, ils arrivent à sauver une partie de leurs effets, mais les sacs d’extraits coulent rapidement au fin fond du lac. Le résultat du travail d’un été complet repose sous 20 pieds d’eau.

Edmund Horne n’a plus qu’un seul espoir : réussir à rapidement repêcher son sac avant que les eaux du lac ne gèlent. Durant plusieurs jours, sans relâche, il lance une ligne à l’eau, espérant frapper au fond le sac d’extraits miniers. Mais chaque soir, il retourne à sa chambre, découragé.

Le sixième jour, Horne arrive à remonter quelque chose. Il a retrouvé son sac. Un véritable miracle. « Il s’agit des extraits qui ont coûté 30$ d’analyse et qui ont attisé le premier grand intérêt envers Rouyn », écrit Leslie Roberts.

La course au gisement

Des prospecteurs à l'époque de la ruée vers de l'or de Noranda

Photo : Radio-Canada / BAnQ Rouyn-Noranda

En février 1922, Horne, Miller et un nouveau membre du Consortium Tremoy se préparent à prendre le train en direction du Québec. Ils s’arrêtent au bout du chemin de fer et partent ensuite en raquettes vers ce qui deviendra Noranda. Leur objectif est d’atteindre leur terrain avant la fonte des glaces, de manière à effectuer le plus de travail de prospection possible dans le secteur avant que d’autres aventuriers n’arrivent sur les lieux, à la recherche du prochain filon. Ils passent neuf jours dans la neige avant d’atteindre le lac Osisko, à la fin du mois de mars. Ils ajoutent alors 400 acres à leur terrain minier et repartent au cours du mois d’avril vers Ville-Marie afin d’y enregistrer ces nouveaux titres.

Les membres du Consortium Tremoy s’activent à trouver davantage de fonds, une tâche qui se révèle soudainement beaucoup plus facile. La fièvre de l’or continue de faire monter le mercure. Les investisseurs veulent leur part du gâteau annoncé.

En juin, Horne est de retour avec toute une équipe et des travaux commencent. Le sol est dynamité. Le ventre de Noranda commence à révéler son contenu. On y trouve une teneur aurifère encore plus grande que ce que laissaient croire les extraits ramenés par Edmund Horne.

En juillet 1922, deux ingénieurs miniers américains, Sam C. Thomson et Humphrey W. Chadbourne, se rendent à New Liskeard et entrent en négociations avec le Consortium Tremoy. À la fin du mois d’août, les droits sur le gisement Horne passent aux mains des Américains pour la somme de 320 000 $. Edmund Horne est ainsi départi de de l'essentiel de ses titres, tout en conservant un léger pourcentage, mais il est amplement récompensé financièrement pour son travail acharné.

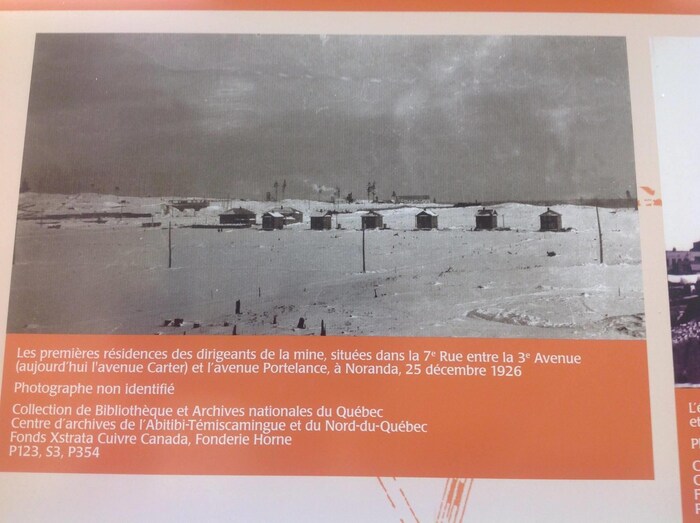

La mine se développe à vitesse grand V. En 1923, un premier forage au diamant permet de découvrir un gisement de cuivre, métal qui deviendra la principale exploitation de la Horne. Au total, 1,131 millions de tonnes de métriques de cuivre en seront extraites. La première coulée de cuivre est effectuée le 17 décembre 1927, il y aura cette année 90 ans.

Les premières résidences des dirigeants de la mine Horne à Noranda, 25 décembre 1926.

Photo : Radio-Canada / BAnQ Rouyn-Noranda - Fonds Xstrata Cuivre Canada, Fonderie Horne

Un mariage tardif

De son côté, Horne retourne s’établir en Nouvelle-Écosse en 1927. « Il achète alors une grosse ferme d’élevage, près d’Enfield, qu’il exploite avec sa nouvelle épouse, Ann Sheib », peut-on lire sur la page web du Répertoire du patrimoine culturel du Québec. S’agit-il de la femme jeune femme qui lui aurait promis sa main selon la légende? L’histoire ne le précise pas.

Le livre Noranda de Leslie Roberts a été utilisé comme principale source afin de rendre ce récit des voyages d'Edmund Horne. Selon l'historien Benoit-Beaudry Gourd, il s'agit de la plus importante source d'information sur les péripéties qui ont mené à la découverte du gisement Horne.