Il y a 25 ans, le Nunavut devenait un territoire

Le 1er avril 1999, le Nunavut était le dernier territoire à faire son entrée dans la Confédération canadienne; un moment charnière pour l’histoire du pays, mais surtout l’accomplissement d’un travail de longue haleine pour le peuple inuit derrière ce rêve d’autonomie.

Photo : Radio-Canada / Matisse Harvey

Le 1er avril 1999, le Nunavut était le dernier territoire à faire son entrée dans la Confédération canadienne; un moment charnière pour l’histoire du pays, mais surtout l’accomplissement d’un travail de longue haleine pour le peuple inuit derrière ce rêve d’autonomie.

Photo : Radio-Canada / Matisse Harvey

Le 1er avril 1999, le Nunavut redessinait la carte du Canada en devenant un territoire. Avec ses quelque deux millions de kilomètres carrés, soit l’équivalent du cinquième de la superficie du pays, il conférait finalement aux Inuit le contrôle de leur destinée. Entre espoirs et déceptions, des sentiments complexes habitent aujourd’hui la nouvelle génération qui a vu le jour depuis ce moment charnière.

Née peu après le solstice d’été, en 1999, Eva Muckpah figure parmi les premiers nouveau-nés du Nunavut. Elle fait partie de la génération qui a eu le temps de voir grandir le territoire depuis sa création.

Aujourd’hui étudiante au Collège de l’Arctique du Nunavut, à Iqaluit, Eva Muckpah est en voie de devenir travailleuse sociale.

J’espère qu’il y aura davantage de travailleurs inuit dans le futur, car ils comprennent ce que vivent les familles

, croit-elle.

Eva Muckpah est étudiante au Programme de travail social du Collègue de l’Arctique du Nunavut, à Iqaluit. Elle a tout juste le même âge que le territoire.

Photo : Radio-Canada / Matisse Harvey

La protection de l’enfance est l’un des secteurs où les besoins du Nunavut sont nombreux, en raison notamment du manque criant de ressources locales et de travailleurs inuit.

La cohorte d’Eva Muckpah donne l'espoir de pallier, un jour, la pénurie de travailleurs sociaux inuit aux quatre coins du Nunavut.

Chaque année, un peu moins d’une dizaine d’étudiants terminent le Programme de travail social du Collège de l’Arctique du Nunavut. Bien qu'ils soient peu nombreux, cette poignée de diplômés donne l'espoir de pallier un jour le manque de travailleurs sociaux inuit partout sur le territoire.

Photo : Radio-Canada / Matisse Harvey

Le premier ministre P. J. Akeeagok fonde d’ailleurs de nombreux espoirs dans la jeune génération, qui, selon lui, incarne l’une des forces du territoire. J’entrevois beaucoup d’optimisme et d’espoir quand je vois les jeunes poursuivre leurs rêves

, dit-il, le regard confiant.

À lire aussi :

Un territoire à la fleur de l’âge

Non seulement le Nunavut est le cadet de la Confédération canadienne, mais sa démographie continue également de se démarquer par son jeune âge : environ une personne sur deux a moins de 25 ans, selon le dernier recensement.

P. J. Akeeagok a lui-même incarné cette réalité lorsqu’il a été élu à l’âge de 37 ans, ce qui a fait de lui le plus jeune premier ministre alors en poste au Canada.

Une vingtaine d’années plus tôt, le tout premier à avoir occupé le poste de premier ministre du Nunavut, Paul Okalik, avait battu à 34 ans un record d’âge similaire au pays.

P. J. Akeeagok était le plus jeune premier ministre alors en poste au Canada lorsqu’il a été élu en 2021, à l’âge de 37 ans.

Photo : Radio-Canada / Matisse Harvey

P. J. Akeeagok croit toutefois que l’époque où le Nunavut était considéré comme un jeune territoire n’a plus lieu d’être.

J’estime que nous avons passé l’étape initiale de croissance

, dit-il en comparant le cheminement du territoire à celui d'un igloo en construction

.

Au fil des années, nous avons bâti les fondations, une étape qui prend du temps. Il faut que cette base soit solide pour s’assurer qu’au moment d'atteindre le sommet, elle résistera aux différentes pressions, qu’elles soient positives ou non.

L’ex-premier ministre du Nunavut, Paul Okalik (à gauche), l’ancienne ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, Jane Stewart (au centre) et l’ancien premier ministre du Canada, Jean Chrétien (à droite), lors de la cérémonie de création du Nunavut, le 1er avril 1999.

Photo : afp via getty images / Nick Didlick

Des promesses brisées

Le sentiment d’optimisme qui habite le premier ministre n’est toutefois pas unanime au sein de la jeune génération. Plusieurs jeunes Nunavummiut disent avoir perdu confiance envers les institutions publiques en raison de défis persistants au Nunavut.

Le gouvernement a failli à sa tâche à de multiples reprises. [...] Il a brisé ses promesses à notre égard

, soutient Julia Angoo, une étudiante du Programme de travail social au Collège de l’Arctique du Nunavut.

Elle cite entre autres la pénurie de logements, l’insécurité alimentaire et les problèmes de dépendance, alimentés notamment par les traumatismes générationnels.

Le surpeuplement des logements, qui continue d’affecter un Inuk sur deux, est un défi qui entraîne un effet de ricochets, puisqu’il influence notamment la santé mentale et physique, a rappelé la défenseure fédérale du logement dans un rapport accablant rendu public au mois de novembre.

En date du 30 septembre, 3305 personnes étaient inscrites sur la liste d’attente pour obtenir un logement public, selon la Société d’habitation du Nunavut.

En 2021, environ 40 % des Inuit vivaient dans un logement surpeuplé dans l’Inuit Nunangat, qui regroupe les quatre régions inuit au pays, selon Statistique Canada.

Photo : Radio-Canada / Matisse Harvey

Comment pouvez-vous vous épanouir lorsque votre logement n’est pas adéquat et que vous vivez de l’insécurité alimentaire?

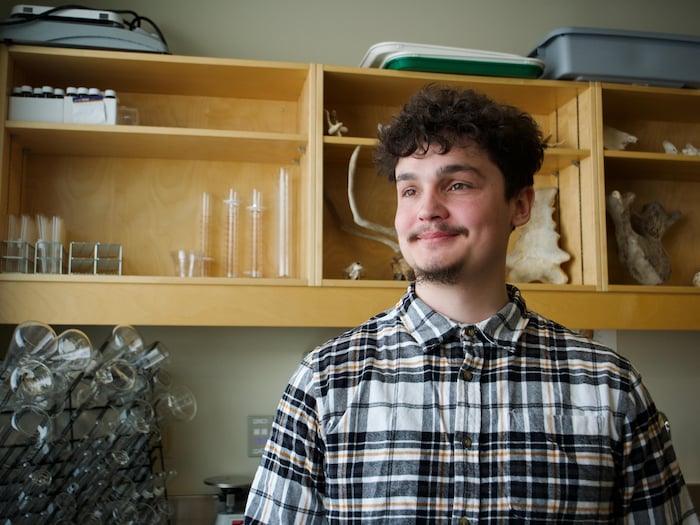

s’interroge quant à lui Derek Irwin, un étudiant en technologie environnementale.

Vous ne pouvez pas vous concentrer sur votre éducation, poursuit-il. Vous vous retrouvez en mode survie.

Je pense donc que la plus grande étape pour le Nunavut est de garantir l’accès au logement et à la sécurité alimentaire.

La dépendance financière de longue date envers Ottawa complexifie la perspective d’améliorations, puisqu’environ 80 % des revenus du Nunavut découlent de transferts fédéraux.

Les transferts fédéraux du Nunavut avoisinent les 2,4 milliards de dollars pour l’année 2024-2025.

Photo : Radio-Canada / Matisse Harvey

Le premier ministre P. J. Akeeagok assure toutefois que son gouvernement est bien au fait de ces problèmes et qu’il en a fait son fer de lance. Il y a encore de nombreux défis à relever, mais je vois toujours les choses avec optimisme

, résume-t-il.

Projets en chantier

Selon le premier ministre, plusieurs initiatives récentes montrent que le Nunavut avance dans la bonne direction.

En octobre 2022, son gouvernement a lancé la Stratégie Nunavut 3000, qui vise à construire 3000 nouveaux logements d'un bout à l'autre du territoire d'ici 2030.

Dans un échange de courriels, la Société d’habitation du Nunavut indique que 151 logements publics ont été construits en 2022, puis 119 autres en 2023. D’ici la fin de 2024, 152 nouveaux logements sont anticipés.

Par ailleurs, le futur centre Aqqusariaq est censé répondre aux besoins criants du traitement des traumatismes et des dépendances.

Une fois la construction achevée, l’établissement doit offrir des traitements fondés sur les valeurs et la culture inuit, dont des programmes de guérison à Iqaluit et dans d’autres collectivités.

Je pense que de bonnes choses en découleront

, croit Julia Angoo.

Le Nunavut aura un tout premier centre de traitement des traumatismes et des dépendances. L'établissement est censé offrir des services axés sur la guérison.

Photo : fournie par le gouvernement du Nunavut

Plein contrôle

Au mois de janvier, la signature de l’entente de dévolution entre le Nunavut et Ottawa est venue concrétiser le rêve de longue date du Nunavut de devenir pleinement maître chez lui.

Le transfert des responsabilités relatives à ses terres et à ses ressources, qui se fera officiellement dans trois ans, est l’aboutissement d’années de négociations entre Ottawa et le territoire.

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, et celui du Nunavut, P. J. Akeeagok, signent l’entente de dévolution à Iqaluit, le 18 janvier.

Photo : La Presse canadienne / Dustin Patar

Le conseiller principal au Bureau de la dévolution du gouvernement du Nunavut, Jeffrey Maurice, qualifie cette étape d’avancée majeure dans le cheminement du Nunavut

. Il juge notamment prometteuses les occasions d’emploi qu’elle créera pour la jeune génération.

Le Nunavut aura désormais plus d'autonomie en ce qui a trait aux décisions liées aux ressources naturelles.

Derek Irwin se montre lui aussi confiant lorsqu’il visualise l’avenir du Nunavut dans le contexte de la dévolution.

Derek Irwin, 25 ans, fait preuve d’optimisme quand il pense à son futur et à celui du Nunavut.

Photo : Radio-Canada / Matisse Harvey

L’étudiant de 25 ans, qui porte le même âge que son territoire, estime que le Nunavut repose entre les mains de sa génération. Il se dit aussi que son territoire demeurera peut-être éternellement le cadet du pays.

Je ne pense pas que ce soit nécessairement une mauvaise chose que le Nunavut soit jeune, car c'est en quelque sorte représentatif de la population

, dit-il.

Les jeunes sont la voix du changement.