Restaurations minières : mythe ou réalité?

Des paysages lunaires ponctuent les territoires autochtones de tout le pays, vestiges d’anciennes activités minières. Certains sont dans l’attente d’une restauration, mais la tâche est longue et coûteuse. Tout près de Val-d’Or, une minière a tenté de trouver une solution. Espaces autochtones l’a soumise à deux experts en la matière.

Le site de Manitou en 2013, après des premiers travaux pour tenter de le restaurer.

Photo : Agnico Eagle

D’ancien site minier à paradis pour les oiseaux. De générateur d’acide à décontaminé. Ce « désastre » serait même devenu un endroit où « la nature a repris ses droits » avec l’arrivée d’espèces qui « n’avaient jamais été là auparavant ».

La minière Agnico Eagle met le paquet sur ce qu’elle appelle le projet Manitou

. Le site a été abandonné au gouvernement provincial en 2003, après avoir généré 11 millions de tonnes de résidus miniers, dont l’épaisseur varie entre 1 m et 17 m. Beaucoup le présentaient comme le site le plus contaminé au Québec

.

La minière y a plutôt vu une opportunité.

L'état du site repris par Agnico Eagle en 2004. On voit clairement l'oxydation du sol grâce à cette couleur ocre et rouge.

Photo : Agnico Eagle

À la recherche d’un endroit pour déverser ses propres résidus miniers, elle a pensé à ce site. D’une pierre deux coups : les déchets, qualifiés d’alcalins par Agnico Eagle, peuvent remédier à la situation environnementale catastrophique de la zone. Les résidus sont utilisés comme recouvrement pour empêcher l'acidification, et donc la dégradation, du milieu.

Une idée présentée comme gagnante pour tout le monde : la minière économise en héritant d’un parc à résidus miniers déjà existant, tandis que le gouvernement du Québec n'a pas à dépenser pour la restauration du site, responsabilité qui lui incombait.

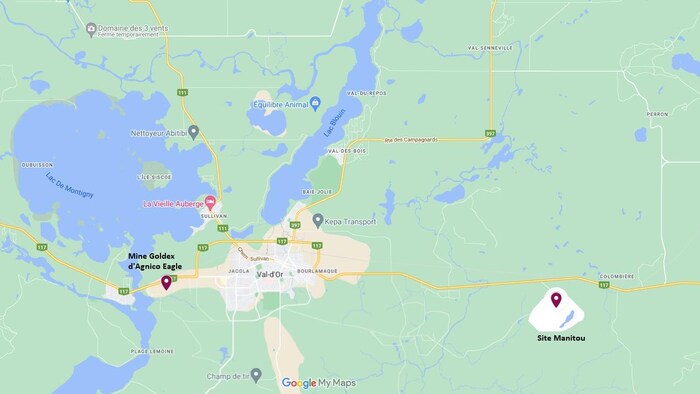

La minière a construit un pipeline qui va de sa mine Goldex jusqu'ici, au site Manitou.

Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Agnico Eagle a donc construit un pipeline de 23 kilomètres entre sa mine Goldex et le site Manitou pour déverser ses résidus miniers.

Le retour de la flore et de la faune

Depuis, le paysage s'est certainement verdi. Il est possible d’observer des fleurs et des plantes, du moins à certains endroits du site. Est-ce une bonne nouvelle?

Michel Aubertin est professeur émérite au Département des génies civils, des géologies et des mines à Polytechnique Montréal. Il a justement travaillé sur le site Manitou.

Selon lui, cette végétation est surtout esthétique. Ça masque le problème

, assure-t-il.

Des plantes et des fleurs poussent à nouveau près du site Manitou, mais cela ne révèle pas forcément la bonne santé du sol.

Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Il se souvient que, dans les années 1980, les minières investissaient beaucoup d’argent pour verdir les sites, mais rapidement on s’est aperçu que ça ne réglait pas les problèmes de génération d'acide, qui peut se produire sous la végétation

, dit-il.

Et que vaut cette végétation? Serait-il avisé de croquer dans une pomme d’un pommier planté sur un ancien site minier restauré?

Il faudrait faire des tests. Ça dépend de la profondeur des racines qui tirent l’eau dans laquelle on trouve des contaminants, donc va se retrouver dans l’arbre, dans ses fruits… Moi, je ne la mangerais pas

, indique Michel Aubertin.

Je mangerais probablement une seule pomme si j'avais extrêmement faim. Je doute qu’une seule pomme puisse accumuler suffisamment de métaux lourds pour provoquer la mort ou une maladie grave, mais je peux me tromper

, répond de son côté Steve Emerman, titulaire d'un doctorat en géophysique, qui a enseigné dans de nombreux pays du monde et qui agit désormais comme consultant spécialisé dans les eaux souterraines et les mines.

Agnico Eagle a décidé de verser ses résidus miniers non générateurs d'acide sur d'autres résidus miniers. Ici, ce sol est en restauration.

Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Mélanie Roy, surintendante en environnement à la mine Goldex d’Agnico Eagle, elle, n’en démord pas : Je n’aurais pas peur de manger [du poisson] de la rivière Bourlamaque, vu la qualité de l’eau.

Michel Aubertin campe toutefois sur sa position. Comme avec la flore, la faune n'indique pas nécessairement que l'écosystème est en santé. C’est la même chose pour les oiseaux, on se réjouit d’en avoir, mais eux, ils ne sont pas conscients de ce qu’il y a dans l’eau. Il y a des cas célèbres où des canards et des outardes se sont ramassés sur des étangs et n’en sont jamais repartis, car ils n’ont pas survécu

, raconte-t-il.

Selon lui, pour l’image

, parler des oiseaux sur les étangs de surface, c’est bien, mais ce n’est pas forcément un bon indicateur de la qualité des eaux. C’est simplement que le milieu semble accueillant et, effectivement, l’apparence a été améliorée, mais il y a un risque

.

La minière se réjouit de la présence d'oiseaux aux abords des étangs autour de l'ancien site Manitou.

Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Agnico Eagle tient un discours similaire sur l'amélioration de la qualité de l'eau du site Manitou, notamment dans une vidéo promotionnelle vantant les mérites du projet. C’est juste une question de dilution, la qualité de l’eau ne s’améliore pas aussi rapidement, c’est progressif

, indique cependant Michel Aubertin. Il y a encore beaucoup de métaux et des eaux acides qui s’écoulent. On aurait dû installer un système de traitement de l’eau

.

Un peu de chimie

Parfois, les résidus miniers contiennent des minéraux sulfurés appelés résidus réactifs

. Lorsqu’ils sont exposés à l’oxygène, ils s’oxydent pour former de l’acide sulfurique et des métaux lourds dissous. La fuite de ces produits dans les eaux de surface ou les eaux souterraines est appelée drainage minier acide.

Une façon d’éviter le drainage minier acide consiste à maintenir une couverture d’eau de surface au-dessus des résidus réactifs pour empêcher leur oxydation. Cela va en fait ralentir et presque stopper l’oxydation.

Ce qui est fait sur le site Manitou est la technique suivante : rehausser la nappe phréatique, donc submerger le site couvert de résidus miniers de l'ancienne mine, puis ajouter les résidus miniers de Goldex. Les résidus vont ainsi se saturer en eau par remontée capillaire.

Des déchets pour traiter d'autres déchets

Agnico Eagle parle de la restauration grâce à ses résidus alcalins. Là encore, M. Aubertin réplique : c’est un peu une fausse représentation. Ces résidus sont très peu alcalins et l’effet sur le pH est très limité.

Le problème environnemental sur ce site est dû aux résidus miniers sulfureux réactifs qui génèrent des eaux acides et ils ont été laissés à eux-mêmes, exposés aux conditions atmosphériques, durant des décennies

, précise-t-il.

Et même si on arrête la génération de résidus actifs, ceux produits durant des dizaines d’années ne vont pas disparaître, dit-il.

C’est comme le changement climatique. Le problème est déjà là. Si on arrêtait de générer des gaz à effet de serre, le problème ne disparaîtrait pas du jour au lendemain.

La photo la plus récente fournie par Agnico Eagle date de 2022 et montre l'avancée des travaux de restauration.

Photo : Agnico Eagle

Autre complexité pour entamer la restauration du site : sa topographie fait en sorte que les options de restauration ne sont pas applicables partout de la même façon. Les zones surélevées requièrent l'application de techniques plus élaborées et souvent plus coûteuses.

Le professeur indique qu’en tout cas, sur le site Manitou, la restauration n’est pas terminée. Mélanie Roy, d’Agnico Eagle, précise en entrevue que le delta (l’une des zones du site général) est considéré comme restauré à 100 % et le reste, à 50 %. Le principal critère pour estimer que le site est restauré est l’absence d’acidité, selon Mme Roy. Il doit aussi être exempt de cyanure.

La vidéo, c’est une grosse publicité pour dire qu’ils sont bien gentils, mais c’est loin de démontrer qu’ils ont réglé le problème. Ils ont aidé à le contrôler, mais la restauration du site est loin d’être terminée

, indique M. Aubertin.

Je comprends que, dans une optique de relation publique, ça [paraît] bien et, effectivement, ils ont fait un travail intéressant, mais de là à dire qu’ils ont contribué à la restauration du site… il y a encore du chemin à faire.

Steven Emerman s'étonne quant à lui des intervenants présents dans la vidéo promotionnelle d'Agnico Eagle.

On voit clairement les couches de résidus miniers qui sont apportés par un long pipeline depuis la mine Goldex, située à une vingtaine de kilomètres de là.

Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

On y voit une ornithologue amatrice

. Pourquoi Agnico Eagle ou la province de Québec n'ont-ils pas embauché un ornithologue professionnel ou un professeur d'ornithologie pour faire ces évaluations?

demande M. Emerman.

Il s'interroge sur l’étendue de la zone désignée comme contaminée. Elle va jusqu’à 6,5 kilomètres en aval de la mine et le professeur se demande comment cela a été déterminé et ce qu’il en est de la contamination des eaux souterraines.

Il croit d'ailleurs qu’il est préférable de remblayer les résidus dans une mine à ciel ouvert plutôt que de les stocker en permanence en surface derrière un barrage

.

Steven Emerman est aussi professeur associé à l'Université Utah Valley.

Photo : Gracieuseté: Steven Emerman

Steven Emerman dit que les couvertures d'eau permanentes (donc submerger d'eau les résidus de l'ancienne mine pour ensuite ajouter une couche avec les résidus de Goldex), comme celles sur le site Manitou, ne sont en aucun cas considérées comme une bonne pratique

, en particulier pour les installations de stockage de résidus fermées.

Il cite en exemple le cas du mont Polley, en Colombie-Britannique. En janvier 2015, un rapport d’un groupe d’experts ayant enquêté sur la défaillance de l’installation de stockage de résidus sur ce site était publié. Il soulignait que la technique employée était un échec.

L'entrée de la mine Goldex, au bord de la route 117, à Val-d'Or. (Photo d'archives)

Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

M. Emerman souligne que l'inconvénient de couvrir d'eau des déchets miniers a été rapporté par son confrère, Michel Aubertin : l'enjeu principal est la difficulté de maintien à long terme de la stabilité physique des infrastructures de confinement.

Je reste préoccupé par l’impact d’une nappe phréatique délibérément élevée sur la stabilité du barrage. [Cela] peut toujours conduire à l’instabilité du barrage

, poursuit-il.

Le site Manitou se trouve sur le territoire ancestral des Anishnabeg de Lac-Simon.

Photo : Google Mymaps

La minière vise une pleine restauration en 2030. Selon le chercheur, cela peut prendre plusieurs années pour que le site puisse être considéré comme restauré. Et il faudra un suivi du site pendant une période prolongée

.