Le traumatisme du manque d’eau potable

Malgré la promesse de Justin Trudeau, une trentaine de communautés autochtones n'ont toujours pas l'eau potable. Depuis 26 ans, Neskantaga attend.

Comme Cassandra Moonias, de nombreuses personnes se retrouvent avec des problèmes de peau.

Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Prenez note que cet article publié en 2021 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Transporter ses bidons pour aller chercher de l’eau potable, se laver avec de l’eau en bouteille, faire bouillir l’eau… Dans 33 communautés autochtones du pays, dont près de 80 % en Ontario, ces gestes sont encore quotidiens. L’eau potable reste un luxe devenu un traumatisme à force de l’attendre, de l’espérer.

Dans les rues de Thunder Bay, en Ontario, reconnaître les personnes vivant dans des communautés qui n’ont pas accès à l’eau potable est assez facile. Elles ont toujours une bouteille d’eau près d’elles. C’est le cas de Gary Quisess : ça, c’est la vie

lance-t-il en montrant sa petite bouteille qu’il tient précieusement.

Cliquez ici pour écouter le reportage audio diffusé à Désautels le dimanche.

Gary Quisess est de passage à Thunder Bay pour des funérailles. Dans quelques jours, il prendra l’avion pour rejoindre sa communauté isolée située à 450 km plus au nord. Et même s’il est en ville, il n’utilise pas l’eau du robinet à cause du traumatisme causé par toute cette attente

. Ce grand-père n'a pas confiance. Il préfère ne pas la boire. Il n’est pas le seul.

Peu importe où il va, Gary Quisess a toujours des bouteilles d'eau à portée de main.

Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Neskantaga est connue pour être la communauté qui, en pleine campagne électorale de 2015, a interpellé les chefs de partis pour avoir de l’eau potable. Justin Trudeau en avait aussitôt fait une promesse phare : toutes les communautés auraient l’eau potable d’ici cinq ans.

Même si plus de 2 milliards de dollars ont été investis par le gouvernement libéral de Justin Trudeau pour soutenir 733 projets d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées, les libéraux ont reconnu en décembre dernier qu’ils ne rempliraient pas leur promesse. En février, le constat de la vérificatrice générale a été tranchant : Ottawa n’a pas été à la hauteur.

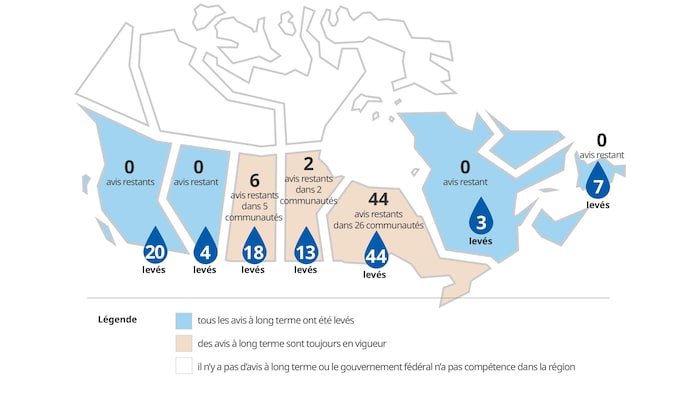

Les avis concernant la qualité de l'eau potable à long terme dans les communautés autochtones du pays. (En date du 8 septembre 2021)

Photo : Tirée du site web de Services aux Autochtones Canada

Six ans plus tard, Neskantaga détient toujours un triste record : être la communauté à avoir le plus long avis d’ébullition d’eau dans l'histoire du pays... 26 ans.

26 ans, c’est aussi l’âge de la fille de Gary, elle n’a jamais bu l’eau potable au robinet et elle a déjà une famille. C’est triste de voir les gens grandir comme ça!

, dit-il, dépité.

Six ans après la promesse, Gary Quisess n’a toujours pas non plus la réponse à la question posée par son petit-fils : est-ce que je n’aurai pas d’eau comme toi quand je serai vieux?

Sans voix, choqué par la question du petit de cinq ans, il a finalement répondu : peut-être, peut-être que tu devras encore aller chercher de l’eau

. Gary Quisess n’a plus beaucoup d’espoir.

Tous les deux jours, Maggie Sakanee doit porter ses bidons pour aller les remplir au seul point d'eau potable, un travail éreintant pour cette femme de 65 ans.

Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Dans sa communauté, les bouteilles d’eau ne le quittent jamais. Deux d'entre elles sont posées à portée de main dans son auto alors qu’il longe le lac Attawapiskat qui borde la communauté de Neskantaga.

Ça va être long, car nous sommes le tiers monde du Canada

, insiste-t-il. Les gens ne le réalisent pas, mais moi je l’ai réalisé dès ma naissance

. Un lourd silence s’abat.

Nous sommes en période d'élections, un nouveau gouvernement va être formé et nous n’avons rien entendu

, s’exclame le chef du conseil de bande Wayne Moonias. C’est lui qui, en 2015, avait interpellé les politiciens.

Lors des derniers débats des chefs de partis fédéraux, la question de l’eau potable a été rapidement évoquée et tous les chefs ont reconnu qu'il s'agissait d'un problème urgent.

Mais après ça? se questionne Wayne Moonias en jetant un œil dans les rues de Neskantaga où quelques enfants découvrent leur nouvelle trottinette. Pourquoi devons-nous souffrir si longtemps?

À Neskantaga, la communauté s'inquiète surtout pour les enfants, qui vivent aussi un traumatisme à cause de l'eau potable.

Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Car l’histoire de Neskantaga est une série de longues promesses, non tenues

, répète-t-on à foison dans chaque maison, peu importe l’âge.

Dans les années 1980, la communauté, alors située à 20 km de son emplacement actuel, avait été déplacée avec la promesse d’une vie meilleure qui inclurait de l’eau potable.

En 1993, une usine de traitement d’eau avec un système de filtration par le sable est construite. L’ancien chef Peter Moonias s’en souvient encore. Il se voyait déjà tourner le robinet, tendre son verre et boire l’eau qui en coulerait.

L'ancien chef de Neskantaga Peter Moonias.

Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Il a vite déchanté. Car l’usine n’a pas été construite adéquatement et la communauté a été placée deux ans plus tard sous un avis d’ébullition d’eau qui est toujours en place.

C’est très frustrant

, lance l’homme de 75 ans, assis sur un banc devant le conseil de bande. Mais j’aurais pu m’en douter

.

À l’époque le bureaucrate qui travaillait pour le ministère des Affaires indiennes

avait répondu au chef qui posait beaucoup de questions : j’ai ce système dans mon camp et il fonctionne très bien. Ça devrait suffire pour les habitants de Neskantaga

.

Peter Moonias secoue la tête : ce n’est que du racisme, rien d’autre. Qui accepterait de se faire traiter ainsi?

Et quand il jette un œil à l’usine située au fond d’un chemin près du lac, il a l’impression que ce n’est que l’histoire qui se répète.

Depuis 2015-2016, le gouvernement libéral a investi 16,4 millions de dollars pour moderniser et agrandir la vieille usine. Il avait promis que l’eau potable coulerait dès 2018.

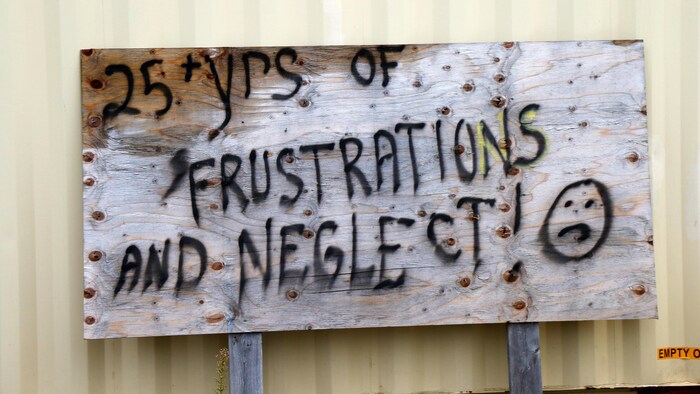

Les habitants de Neskantaga font part de leurs frustrations sur des panneaux posés dans la communauté

Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Wilfred Sakanee travaille comme opérateur dans la station d’eau depuis 17 ans et il est très fier d'organiser une visite du nouveau système. Il prend le temps d’expliquer en détail son fonctionnement : les filtres, les particules qui se regroupent comme une boule de neige

, les produits chimiques, le système de filtration…

Pourtant, l’avis d’ébullition de l’eau n’est toujours pas levé et un large panneau, posé devant l’usine, rappelle le sentiment qui domine : plus de 25 ans de frustrations et de négligences.

En cause, de multiples problèmes dans la conception, la construction, les lacunes techniques. Un premier entrepreneur avait été engagé, mais Neskantaga a mis fin au contrat, car il avait pris trop de retard. Un deuxième a repris les travaux, augmentant les coûts, les délais.

Wilfred Sakanee semble assez fier de travailler dans la station de traitement de l'eau depuis 17 ans, même si elle ne fournit toujours pas d'eau potable.

Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

En octobre dernier, Wilfred Sakanee a dû couper les vannes de l’eau courante à cause de la présence d’huile à la surface de l’eau. Toute la communauté a été évacuée pour une deuxième fois en un an.

L’ancien chef Peter Moonias reconnaît qu’il y a bel et bien eu de l’argent depuis 2015. Mais c’est une solution de fortune, ça ne fonctionne pas sur quelque chose qui n’est déjà pas bon!

Il prend alors l’exemple d’un vieux camion de 1983 dans lequel on mettrait un moteur de 2021, ça ne fonctionnera pas! Ils nous donnent toutes sortes de systèmes informatisés dans notre système actuel!

.

Si le nouveau système semble adéquatement traiter l’eau – des tests sur 14 jours restent à être effectués –, l’eau circule ensuite dans les vieux tuyaux et un vieux réservoir où des traces de corrosions sont visibles. Ça, c’est un des nombreux problèmes encore à régler. On attend, attend. On est habitués

, se résigne Wilfrid Sakanee.

C’est sans compter le problème créé aussi par le système d'égout, mal construit lui aussi, comme des montagnes russes

, précisent plusieurs. Alors des pelleteuses arrachent la terre pour tenter de le rendre fonctionnel.

Souvent, l’entrepreneur qui a le plus bas prix remporte le contrat. Et regardez, ça ne fonctionne toujours pas

, soupire le chef Wayne Moonias.

Quelque chose doit être fait pour comprendre la situation. Pourquoi ça arrive aux communautés des Premières Nations? Pourquoi la chose la plus simple, à savoir fournir de l'eau potable à une Première Nation, à un groupe de personnes, doit-elle prendre 27 ans? Et on n’en voit toujours pas la fin.

Devant ce fiasco qui dure, et ce sentiment de n’avoir affaire qu'à des entrepreneurs au rabais qui viennent ici, Neskantaga a réclamé une enquête indépendante sur les pratiques commerciales des entrepreneurs et des sociétés d’ingénierie en lien avec l’eau. Ottawa appuie la communauté, mais le processus avance très lentement.

Les bouteilles d'eau s'empilent dans la décharge de Neskantaga

Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Wayne Moonias multiplie donc toujours les voyages à la décharge publique, entassant les bouteilles d’eau les unes sur les autres. Question environnement, on repassera. Il en est conscient. Mais la bouteille d’eau vide devient secondaire quand vous parlez de vies. Votre objectif principal est d’essayer d’aider les familles, car le traumatisme est réel

.

Dans la salle communautaire, Cassandra Moonias, 28 ans, enlève ses gants bleus qu’elle porte pour préparer le repas. Elle dévoile ainsi de multiples plaies sur ses mains. À cause de l’eau

, précise-t-elle, ce n’est vraiment pas beau

.

Elle fait de l'eczéma depuis sa jeunesse et aucun traitement ne s'est révélé efficace. C’est stressant et ça me déprime de voir ma peau comme ça, juste à cause de l’eau. Ne faites pas confiance à l’eau!

Même lorsque ses deux jeunes enfants sont à Thunder Bay, ils ont le même réflexe que Gary Quisess, ils ne boivent pas l’eau du robinet.

Dehors, dans sa vieille auto rouge, Maggie Sakanee s’en va faire sa routine : remplir ses bidons au seul point d’eau potable de la communauté. Un système censé être temporaire, mais qui dure depuis dix ans.

La fatigue se lit sur le visage de Maggie Sakanee, 65 ans, venue remplir ses bidons d'eau potable.

Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Elle n’a ni l’eau courante ni l’électricité; alors pour se laver, nettoyer la vaisselle et le plancher, elle doit se déplacer et c’est beaucoup de travail pour une femme de 65 ans!

.

Je suis frustrée, et je ne sais même plus en qui croire dans le gouvernement. Je pense que ce n’est pas bien de vivre comme ça. On est aussi des humains.

Derek Moonias passe pourtant tous les deux jours lui livrer les bouteilles d’eau : 1,5 litre d’eau par jour par personne, mais ce n’est pas suffisant. D’ailleurs Derek Moonias confie avoir, depuis longtemps, arrêté de compter. S’il peut, il en donne plus, car lui aussi est résigné.

On ne boit pas l’eau du robinet, on ne l’a jamais fait et on ne le fera probablement jamais. C’est ce qu’on pense… tout le monde est traumatisé

, lance-t-il tout en portant les packs d'eau.

Tous les deux jours, Derek Moonias fait une tournée pour livrer des bouteilles d'eau aux membres de sa communauté

Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Comme Maggie, Derek s’inquiète surtout pour les jeunes. Ces enfants qui, utilisant le wifi du conseil de bande, jouent sur leurs tablettes, mais qui n’ont pas l’eau potable.

La pétillante Bee Moonias, 10 ans, s’arrête et raconte sa vie sans cette précieuse eau. Une situation qui la rend triste et pas l’égale des autres

. Alors elle implore à qui veut l’entendre de faire quelque chose.

Bee semble déborder de vie, mais ce n’est pas le cas de tous. Quelques heures plus tôt, une jeune adolescente a essayé de s’enlever la sienne. Dans la communauté, tout le monde fait le lien entre le manque d’eau potable et le mal-être des jeunes. Depuis 2013, la communauté a déclaré l’état d’urgence après une vague de suicides… et la situation ne s’est guère améliorée.

Bee Moonias, 10 ans, implore le prochain gouvernement de régler la situation une fois pour toutes.

Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Presque tous, comme Peter Moonias, Derek Moonias ou encore Gary Quisess, ont dit avoir perdu un enfant, un petit-enfant, une nièce.

Quand vous n’avez pas d’eau potable, pas assez de logements ni de soutien en matière de santé mentale, alors ça peut créer beaucoup de problèmes. Le désespoir est réel dans la communauté. C’est malheureux, mais c’est la réalité de notre communauté dans un pays si riche en ressources.

Tous promettent de continuer de se battre pour avoir cette eau si précieuse, pour que l’espoir revienne et que la communauté puisse se concentrer sur autre chose.

Dans son rapport, la vérificatrice générale relevait que tant que les défaillances des réseaux d’alimentation en eau n’auront pas été réglées, qu'un financement suffisant n’aura pas été défini et octroyé pour le fonctionnement et l’entretien des systèmes et qu’un régime de réglementation n’aura pas été établi, les collectivités des Premières Nations n’auront pas un accès fiable à une eau potable salubre

.

Ce texte est le premier d'une série de deux sur l'eau dans les communautés.

À lire aussi :

- Accès des Autochtones à l'eau potable : Ottawa n'a pas été à la hauteur, dit la VG

- Encore 53 avis à long terme sur l'eau potable dans les Premières Nations

- Suicides : l’état d’urgence depuis trois ans à Neskantaga

- Pour voir Maggie Sakanee il y a six ans : Sans eau potable depuis 20 ans dans une réserve ontarienne