Mathis porte au cou la douille avec laquelle le groupe a tué le deuxième original. Ce soir-là, c’était la première fois que l'homme de 19 ans allait chasser. Il y a tout appris : comment tenir un fusil, l’éviscération du gibier et, finalement, pour respecter les traditions, la purification de l'âme de l'animal mort avec de la sauge. Une première fois « intense », se remémore-t-il.

De l’avis de son intervenante sociale, Mathis est le plus curieux, voire le plus motivé de ses pairs d’apprendre de ses traditions, car placé en famille d’accueil blanche

en bas âge, le jeune Atikamekw n’a pas appris sa langue ni sa culture.

Mais depuis qu’il participe au programme Sokerimowin – ce qui signifie la force en soi

en atikamekw –, il a l’impression de se reconnecter

. Ici, on est tous des frères. On est comme une famille.

Sa famille

, ce sont cinq autres hommes – principalement âgés dans la vingtaine et la trentaine – avec lesquels il cohabite dans un chalet situé près de la route forestière 25, entre la communauté atikamekw de Wemotaci et la ville de La Tuque, en Mauricie.

C'est le Centre d’amitié autochtone de La Tuque (CAALT) qui les prend sous son aile à travers son programme Sokerimowin : un hébergement de répit et de ressourcement en territoire destiné aux hommes des Premières Nations aux prises avec des problèmes judiciaires, de violence, de consommation, de maintien de logement ou d’estime de soi.

Au cœur du programme : le mode de vie en territoire.

Au menu : les enseignements traditionnels tels que la chasse, la pêche, la cueillette de plantes médicinales, l'artisanat, les cercles de partage et les cérémonies.

Et plus globalement, le programme vise à accompagner l’homme dans la réappropriation de son rôle social et de ses responsabilités envers son couple, sa famille et sa communauté

, explique Laurianne Petiquay, la directrice générale du CAALT et une des instigatrices du projet.

Comme des thérapeutes de bois

Cet appel de la forêt, c’est Denis-Michel Petiquay qui l’a identifié.

Dès 2017, le CAALT a commencé à accueillir des cercles de partage pour les hommes aux prises avec des problèmes de violence, et il était l'un des participants. Les hommes confiaient qu’ils avaient besoin de la nature, d’aller dans le bois, de chasser, de pêcher. Mais ils n’avaient pas le budget pour y aller

, se souvient celui qui est désormais conseiller culturel à la ressource.

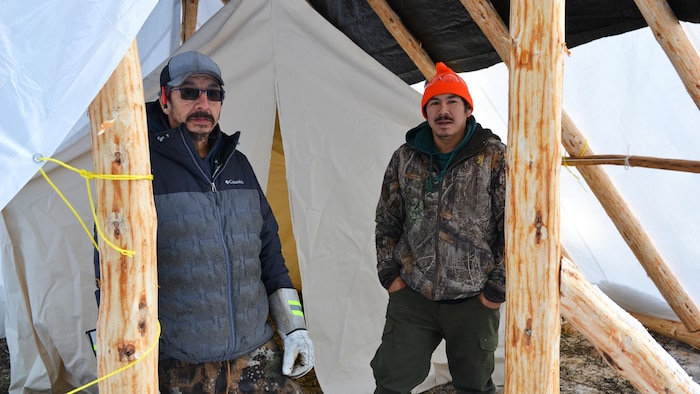

Denis-Michel Petiquay est un des conseillers en activités culturelles et guérison à la ressource Sokerimowin. Sur la photo, il pose devant la tente où se déroulent les cérémonies de sudation.

Photo : Radio-Canada / Myriam Boulianne

Mais pour mettre en place la ressource, il fallait un territoire. La directrice générale du CAALT a donc contacté Sylvain Laloche, le chef du territoire

situé entre La Tuque et Wemotaci, qui a accepté de rendre accessibles les 3000 km2 de terres dont lui et sa famille s'occupent pour les activités du programme Sokerimowin.

Avec son fils Wesley, le duo est devenu une référence incontournable auprès des participants.

Wesley, c'est plus le guide spirituel

, aux dires de son père. Mon cheminement [personnel] n'est pas aussi avancé que lui.

Mais lui en construction, c'est tout le contraire!

, s'empresse de répondre le jeune homme, en pointant son paternel, qui est devenu selon lui la référence concernant le travail du bois.

Avec nos heures cumulées [dans le domaine de la construction], on a de l’expérience, et on montre notre savoir-faire aux résidents

, ajoute Wesley Laloche, en nous faisant visiter la nouvelle tente qu'ils sont en train de construire avec les participants en préparation de la saison hivernale.

On est beaucoup dans le bois, et ça, on veut le transmettre à la personne qui vient ici. On est comme des thérapeutes de bois

, ajoute Sylvain Laloche.

Ici, on ne parle pas de rechute

Depuis ses débuts, en avril 2022, la ressource a accueilli une trentaine d’hommes. De ce nombre, 23 étaient judiciarisés et 11 ont été admis dans le cadre d’une procédure judiciaire (en attente d’un procès ou non-respect des conditions de probation).

Le CAALT compte d'ailleurs parmi ses partenaires la Sûreté du Québec et le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), lesquels leur recommandent de potentiels candidats.

Plusieurs des hommes autochtones judiciarisés ont passé par des centres de traitement ou d’autres programmes non pertinents pour eux, et ils se retrouvaient à nouveau dans le système judiciaire

, se désole Mme Petiquay. Mais pour les 11 hommes [admis dans le cadre d’une procédure judiciaire], le programme a eu un impact significatif.

Robby Petiquay est l'un d’eux.

Casier judiciaire à 15 ans, centre d’accueil jusqu’à 18 ans, et installé à La Tuque depuis ses 19 ans, l’homme qui a récemment soufflé ses 34 bougies l’admet : c’est un gars de ville

.

Le bois, j’ai pas connu ben ben

, raconte celui qui a grandi dans la communauté de Wemotaci.

Robby Petiquay est un ancien résident de la ressource Sokerimowin, où il est resté pendant neuf mois.

Photo : Radio-Canada / Myriam Boulianne

À 33 ans, il a connu une fois de plus des problèmes avec la justice. Incarcéré, il a demandé à rejoindre le programme Sokerimowin, et sa demande a été acceptée par un juge. Ce dernier a même levé l'interdiction de porter une arme à feu, sachant que Robby allait devoir chasser. Ça nous a marqués

, se rappelle Laurianne.

Il est resté neuf mois au sein du programme.

J’ai fait plusieurs thérapies et traitements dans des maisons de transition, et j’entendais toujours "rechute, rechute, rechute". Mais ici, il n’y avait pas de négativité. On ne parlait pas de rechute.

Le français étant sa deuxième langue, il mentionne aussi la barrière de la langue dans les autres centres d'aide. Dans les AA [alcooliques anonymes], il fallait que je parle en français. Mais ce que je ressens, ça ne sonne pas pareil en français

, dit-il en posant sa main sur son cœur, précisant que la majorité des intervenants sur le site maîtrisent l'atikamekw.

Ici, c’est l’idéal pour les hommes et pour tous les Autochtones. Pour moi ça a marché. Alors pourquoi pas pour les autres?

demande celui qui travaille désormais dans le domaine de la construction.

Mobiliser le savoir des aînés

La ressource peut accueillir sept résidents à la fois, et l'horaire de ces derniers est taillé sur mesure pour leurs besoins.

Le début de la semaine est consacré aux rencontres avec les intervenants et les infirmières. Le mercredi, les hommes s’en vont à La Tuque pour prendre une douche et faire leur lessive. L'équipe profite d'ailleurs de cette journée pour leur faire connaître les organismes d'aide en ville, comme les Alcooliques anonymes ou les Narcotiques anonymes. Puis le reste de la semaine est réservé aux activités.

Un an et demi depuis la mise sur pied du programme, il y a eu des ajustements, des développements et des améliorations. Par exemple, à la demande des résidents, une aînée a été recrutée il y a trois semaines pour la gestion et la cohésion du chalet.

L'aînée, ou la kukum (grand-mère), c'est Noella, que tout le monde surnomme affectueusement Nounou

.

J'essaie de mettre en place une routine pour les gars qui vivent ici

, nous explique la dame âgée de 61 ans.

Elle leur apprend comment gérer leur quotidien, ce que ne connaissent pas nécessairement les gars, parce que souvent ils viennent de familles d’accueil ou de familles dysfonctionnelles

, ajoute à ses côtés Paulette Demers, l'intervenante sociale du programme. Elle leur montre leur rôle et leurs responsabilités dans leurs traditions. On n’est pas dans le mode [de vie] des Blancs.

L'équipe du CAALT est également en train de dresser une liste d’aînés qui souhaitent participer au programme afin qu'ils transmettent leurs savoirs aux résidents. Près d’une dizaine ont déjà accepté, indique Yannick Parent, un des conseillers cliniques qui s'assurent que les activités soient pertinentes et sécurisantes.

Les aînés ont toujours eu leur place au Centre d'amitié, où ils viennent donner des ateliers. Mais avec le programme Sokerimowin, on leur permet d’être en territoire, donc leurs enseignements sont beaucoup plus variés, comme la cueillette de plantes médicinales

, renchérit Vicky Lenseigne, gestionnaire des services du volet inclusion sociale.

Développer le post-traitement

Selon Laurianne Petiquay, il s’agit du premier programme du genre à avoir été créé dans la province. Et le mot se passe à travers le réseau des centres d’amitié autochtone du Québec pour implanter des ressources similaires.

La ressource peut être une solution pour mettre un terme à la surreprésentation des membres des Premières Nations dans le système judiciaire.

Un an et demi après sa mise en œuvre, la directrice générale se dit satisfaite des premiers résultats. Parmi les 13 hommes qui ont quitté la ressource entre juillet et novembre de cette année, 57 % ont dit avoir repris contact avec leur culture et avoir retrouvé la motivation pour se reprendre en main, et 43 % d'entre eux ont affirmé que leur séjour leur a permis de maintenir leur logement, ou leur a facilité l’arrêt ou la diminution de leur consommation.

Laurianne Petiquay est la directrice générale du Centre d'amitié autochtone de La Tuque depuis cinq ans.

Photo : Radio-Canada / Myriam Boulianne

Mais Laurianne est catégorique : le programme n’est pas une mesure de rechange à la justice, ni une maison de transition, ni un centre de traitement accrédité. Elle n’écarte toutefois pas que ça le devienne. Si on fait les démarches pour devenir une ressource accréditée, je veux qu’on soit solide.

Mais pour que la ressource soit solide, l'équipe doit développer post-traitement

, convient-elle.

Le "après" est encore à réfléchir et à consolider

, admet de son côté le conseiller clinique Yannick Parent. Certes, l'équipe réalise un suivi individuel, un bilan de séjour et une évaluation de leurs besoins, mais le nombre de ressources disponibles pour les aider quand ils partent est très limité, notamment en région

, regrette-t-il.

Quand ils quittent [la ressource], c’est important qu’ils sachent que s’ils ont besoin de répit, la porte sera toujours ouverte.

Sur 30 participants au total, trois sont revenus dans le programme.

Quant à Mathis, il essaie de ne pas trop penser à l’après-Sokerimowin. Il n'y a d'ailleurs pas de limite de temps à son séjour. Son départ se fera sur une base volontaire, tout comme l'a été son admission. Mais avec son intervenante sociale, il s'est donné des objectifs qu'il compte bien atteindre.

Devant lui, Paulette Demers acquiesce. Cette dernière revient sur le progrès qu'il a fait depuis qu'il a intégré le chalet, il y a un mois. Avant, il était tellement renfermé sur lui-même. Mais deux jours après son arrivée, ça se voyait qu'il était dans son élément.

Si Mathis ignore combien de temps il restera à la ressource, une chose est sûre : Je ne partirai pas tant que je n’aurai pas au moins appris la base de ma langue et le savoir spirituel des kukum

, conclut-il.