La qualité de l’air au Québec altérée comme jamais par les feux de forêt en 2023

La SOPFEU évalue à plus de 5 millions d’hectares la superficie de territoire brûlé lors des feux de forêt survenus au Québec en 2023. (Photo d’archives)

Photo : Radio-Canada

Les feux de forêt survenus au printemps et à l’été 2023 ont eu une incidence sans précédent sur la qualité de l’air au Québec. La province a enregistré des concentrations de particules fines en suspension (PM2,5) dépassant jusqu’à 23 fois la norme quotidienne. Une situation exceptionnelle qui soulève d'importants enjeux de santé publique.

Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) a publié au cours des derniers jours un rapport intitulé Influence des feux de forêt de l’été 2023 sur la qualité de l’air au Québec.

On y apprend que l’an dernier, les concentrations moyennes quotidiennes de PM2,5 ont augmenté par rapport à 2022 à l’ensemble des stations de surveillance de la qualité de l’air situées sur le territoire québécois.

L’un des feux de forêt qui ont sévi dans le secteur de Chibougamau a détruit plus de 245 000 hectares de forêt. (Photo d’archives)

Photo : Facebook/Jonathan le Prof

Du 1er juin au 31 août 2023, la concentration moyenne de PM2,5 à la station de Radisson, dans le Nord-du-Québec, s’est établie à 63,83 microgrammes par mètre cube d'air (µg/m3).

C’est près de 20 fois plus que la concentration moyenne de 3,68 µg/m3 observée durant la même période en 2022.

Les PM2,5 sont des aérosols dont le diamètre est inférieur ou égal à 2,5 micromètres. Elles présentent un risque pour la santé, car elles peuvent pénétrer profondément dans le système respiratoire, jusque dans la circulation sanguine.

Source : MELCCFP

C’est également à la station de Radisson qu'a été signalée la concentration horaire de PM2,5 la plus élevée jamais enregistrée au Québec. Le 30 juin au matin, la station a mesuré une concentration de particules fines de 1621,7 µg/m3.

Cette valeur correspond à plus de 23 fois la norme quotidienne de PM2,5 prescrite par le Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère, qui est fixée à 30 µg/m3 pour une période de 24 heures.

Une première

Avant les feux de forêt de l’année passée, aucune concentration au-delà de 1000 microgrammes n'avait jamais été mesurée. Même dans des conditions de suivi industriel, très près d'usines, jamais on n'avait mesuré ça

, dit en entrevue avec Radio-Canada Marc-André Foucreault, analyste de la qualité de l’air au MELCCFP.

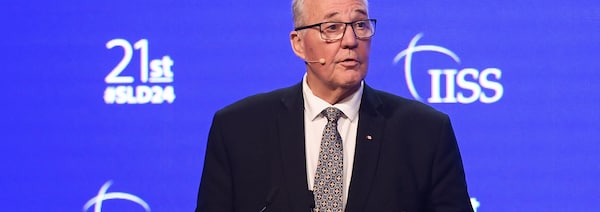

Marc-André Foucreault affirme que les feux de forêt de 2023 ont eu des répercussions sans précédent sur la qualité de l’air au Québec.

Photo : Radio-Canada

L’incendie majeur qui sévissait à ce moment au sud du réservoir La Grande 3 n’est pas étranger à ce résultat historique.

Huit des dix plus hautes concentrations jamais mesurées depuis les 20 dernières années l’ont été lors des feux de forêt de 2023.

Le précédent record était de 967,3 µg/m3. Cette concentration horaire avait été relevée en mars 2000 à la station Shawinigan–Saint-Marc.

D’autres concentrations particulièrement élevées ont été enregistrées ailleurs au Québec en 2023, notamment aux stations de la Réserve faunique Ashuapmushuan–Pemonca (1124 µg/m3), Senneterre (948 µg/m3) et Rouyn-Noranda–Parc Tremblay (907 µg/m3).

Plusieurs régions ont d’ailleurs enregistré un nombre record de dépassements de la norme quotidienne de PM2,5.

L’impact des feux de forêt sur la qualité de l’air à Québec était visible à l’œil nu le 25 juin 2023. (Photo d’archives)

Photo : Radio-Canada / Marika Wheeler

Les stations de surveillance de la qualité de l’air de Radisson, Témiscaming, Senneterre et Rouyn-Noranda–Parc Tremblay ont respectivement totalisé 25, 22, 19 et 16 journées au cours desquelles les concentrations de particules fines étaient supérieures à la norme quotidienne de 30 µg/m3.

Ces stations ont la particularité d’être situées à proximité de certains incendies d'envergure survenus l’an dernier. Celle de Radisson se trouve à environ 100 km du feu de forêt qui a fait rage près du réservoir La Grande 3.

Les trois autres stations sont dans un rayon de 50 à 150 km de l’incendie ayant sévi en périphérie de la ville de Lebel-sur-Quévillon.

L'ensemble du Québec touché

Les effets des feux de forêt sur la qualité de l’air ne sont toutefois pas limités à ces régions limitrophes. La station Montréal–York/Roberval a mesuré 16 dépassements de la norme quotidienne.

Même si elles sont situées à plusieurs centaines de kilomètres des incendies qui ont frappé l’été dernier, les stations de surveillance de la qualité de l’air de Québec et de Drummondville ont recensé quatre jours durant lesquels la concentration moyenne quotidienne de PM2,5 était supérieure à 30 µg/m3.

Le feu de forêt survenu dans le secteur de Lebel-sur-Quévillon a contribué aux dépassements de la norme quotidienne de PM2,5 enregistrés dans différentes stations. (Photo d'archives)

Photo : Radio-Canada / Frédéric Pépin

Marc-André Foucreault confirme que l’impact des feux de forêt sur la qualité de l’air n’a épargné aucune région.

Le 25 juin, toutes les stations de mesure au Québec ont enregistré un dépassement de la norme. C'est du jamais-vu. C'est sans précédent

, insiste l’expert de la qualité de l’air.

Microscopiques

En raison de leur petite taille, les particules fines peuvent être transportées sur de très longues distances, ce qui explique pourquoi les incendies de forêt du Québec ont eu des répercussions jusqu’à New York et même en Europe.

Les particules fines ont un diamètre maximum de 2,5 micromètres, soit à peu près le trentième du diamètre d’un cheveu humain. Le fait qu’elles soient excessivement petites leur permet de rester en suspension plus longtemps dans l'air, et donc d'être transportées en fonction des vents et des conditions météorologiques sur des centaines, voire des milliers de kilomètres

, explique M. Foucreault.

L’impact des feux de forêt du Québec sur la qualité de l’air a largement dépassé les frontières de la province, comme en témoigne cette photo prise en plein jour à New York le 8 juin 2023. (Photo d’archives)

Photo : Reuters / SHANNON STAPLETON

Au-delà des concentrations élevées de particules fines observées et de la distance qu’elles ont parcourue, ce sont la durée des incendies de forêt de 2023 et le territoire qu'ils ont couvert qui resteront dans les annales, selon lui.

Les épisodes de feux de forêt, d'habitude, ont des impacts durant une, deux semaines maximum, et c'est très localisé. Le fait que ça soit étendu à la province au complet, que ça a duré plus d'un mois, avec des concentrations aussi élevées, on réécrit l'histoire. Jamais on n'a été proche de vivre une situation comme celle-là

, assure Marc-André Foucreault.

La Dre Johanne Elsener, qui est membre de l’Association québécoise des médecins pour l’environnement (AQME), souligne que les concentrations élevées de particules fines en suspension attribuables aux feux de forêt peuvent occasionner différents problèmes de santé, principalement de nature respiratoire.

On peut avoir des crises d'asthme chez les gens qui sont prédisposés, même des crises d'asthme assez sévères pour demander une hospitalisation

, précise-t-elle dans une entrevue accordée à Radio-Canada.

Hausse des décès

Elle ajoute que les niveaux très élevés de PM2,5 augmentent également le risque d'infarctus du myocarde, plus communément appelé crise cardiaque.

Ce qu'on voit dans les études qui sont faites dans les jours suivant des pics comme ceux-là, c’est qu’il y a une augmentation de crises cardiaques et une augmentation de maladies respiratoires qui peuvent être sévères chez certaines personnes, et même une augmentation des décès

, dit Johanne Elsener.

Johanne Elsener est membre de l'Association québécoise des médecins pour l’environnement. (Photo d'archives)

Photo : Radio-Canada / Érik Chouinard

Ces conséquences sur la santé illustrent selon elle l’importance de mettre en place, au Québec, une stratégie nationale de l'air sain. Celle qui est médecin vétérinaire de formation a d'ailleurs participé à l’élaboration du Cadre de référence sur l’air de l'AQME, qui vise à convaincre le gouvernement d'instaurer une telle stratégie.

Le Cadre propose entre autres des stratégies d’atténuation et de prévention des effets de la pollution atmosphérique sur la santé.

Ne se limitant pas aux feux de forêt, ces stratégies pourraient inclure des mesures visant à restreindre, durant les pointes de PM2,5, les émissions d’autres polluants, comme celles générées par le trafic automobile.

Offrir la gratuité

Johanne Elsener mentionne qu’offrir le transport en commun gratuitement et limiter la vitesse sur les autoroutes urbaines sont deux mesures qui aideraient à réduire les émissions de CO lorsque des incendies de forêt font rage.

On sait que le transport automobile est une source significative de polluants de l'air. Alors, si on peut réduire au moins les émissions de ce côté-là quand il y a des feux de forêt qui envoient de la fumée qui se propage jusqu'aux villes du Québec, bien, ça sera déjà ça de gagné

, plaide-t-elle.

Johanne Elsener croit que le transport en commun devrait être offert gratuitement lors des journées de mauvaise qualité de l'air. (Photo d'archives)

Photo : Radio-Canada / Alexandre Vallee-Roy

La Dre Elsener et ses collègues de l’AQME prônent également une révision des normes québécoises de la qualité de l’air afin d’atteindre les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Cela passe entre autres par l’abaissement du seuil quotidien de particules fines de 30 µg/m3 à 15 µg/m3 sur une période de 24 heures.

Une telle mesure aurait eu pour effet d’augmenter considérablement le nombre de dépassements de la norme quotidienne de PM2,5 enregistrés l’an dernier au Québec.

Faux sentiment de confiance?

Johanne Elsener y voit une façon de donner l’heure juste aux citoyens

.

En n'abaissant pas ce seuil-là, on leur donne un sentiment de confiance qui n'est pas nécessairement fondé

, soutient-elle.

La membre de l’AQME fait remarquer que, selon la valeur guide de l’OMS, la ville de Québec a connu 24 journées de mauvaise qualité de l’air entre le 1er juin et le 31 août 2023, alors que le MELCCFP n’en a comptabilisé que 4.