Ethel Bruneau fait résonner ses chaussures à claquettes sur les planchers de danse montréalais depuis des décennies. Véritable légende de cet art percussif, elle a fait la pluie et le beau temps dans les cabarets de la métropole. Aujourd’hui, sa petite-fille, Majiza Philip, continue de fouler la scène et transmet cet héritage à une nouvelle génération d’adeptes.

L’héritage d’Ethel Bruneau, reine des claquettes de Montréal

L’héritage d’Ethel Bruneau, reine des claquettes de Montréal

Texte et photos : Denis Wong

Dans une église de Pointe-Saint-Charles reconvertie en studio de danse, le son métallique des claquettes résonne sur fond d’une chanson digne d’un film de Fred Astaire. Majiza Philip dirige soigneusement la cadence, devant quatre jeunes élèves qui exécutent leurs mouvements. Aucun son n’échappe à l’attention de son oreille aiguisée. Cette danseuse respire et vit au rythme des claquettes depuis qu’elle est en âge de se tenir debout.

« Les claquettes, c’est un art percussif qui vient du temps des esclaves et c’est une partie de ma culture. C’est un art de la communauté noire, c’est dans nos racines. C’est ma passion et j’en fais depuis que j’ai 3 ans. C’est la meilleure partie de ma vie. »

Quand tu danses les claquettes, tu es aussi musicien et pas seulement danseur, raconte-t-elle. Parce que tu fais le rythme, c’est vraiment connecté avec ton corps et ton esprit.

Les claquettes prennent leurs origines en Amérique au 19e siècle. À cette époque, les esclaves de descendance africaine se tournent vers la danse afin de préserver leur culture et d’exprimer leur identité. Au même moment, la gigue traditionnelle irlandaise débarque aux États-Unis avec la vague d’immigration provoquée par la grande famine. C’est dans ce contexte que les traditions africaines et irlandaises se rencontrent et se métissent.

La culture populaire se réapproprie cette forme d’art et il en résulte un style percussif qui se popularise dans les années 20 et 30 aux États-Unis. Pendant plusieurs décennies, les claquettes vivent leur heure de gloire au rythme des performances swing et vaudeville, des spectacles burlesques sur Broadway et des envolées jazz des musiciens et musiciennes. Les claquettes deviennent l’une des danses les plus influentes du 20e siècle.

Aujourd’hui, les claquettes ne sont plus à l’avant-scène comme peuvent l’être le hip-hop ou le ballet jazz. Mais cette danse demeure l’une des plus exigeantes à apprendre. À 33 ans, Majiza est l’un des principaux porte-étendard de cette tradition percussive à Montréal. Elle se distingue non seulement par ses prouesses techniques, mais aussi par sa maîtrise du rhythm tap dancing, sa forme originale où l’on performe sans musique.

On est plus connecté avec le rythme, c’est moins spectaculaire, décrit Majiza. On fait quand même des trucs, mais on se concentre vraiment sur le rythme, la basse et les percussions.

Depuis qu’elle est toute petite, Majiza est l’une des meilleures danseuses de claquettes que je connaisse, insiste sa grand-mère, Ethel Bruneau. Parce qu’elle possède le rythme et elle maîtrise les pas. Quand elle dépose le pied au sol, c’est comme de la musique. C’est électrisant. Elle te parle avec ses pieds, elle a un message à dire.

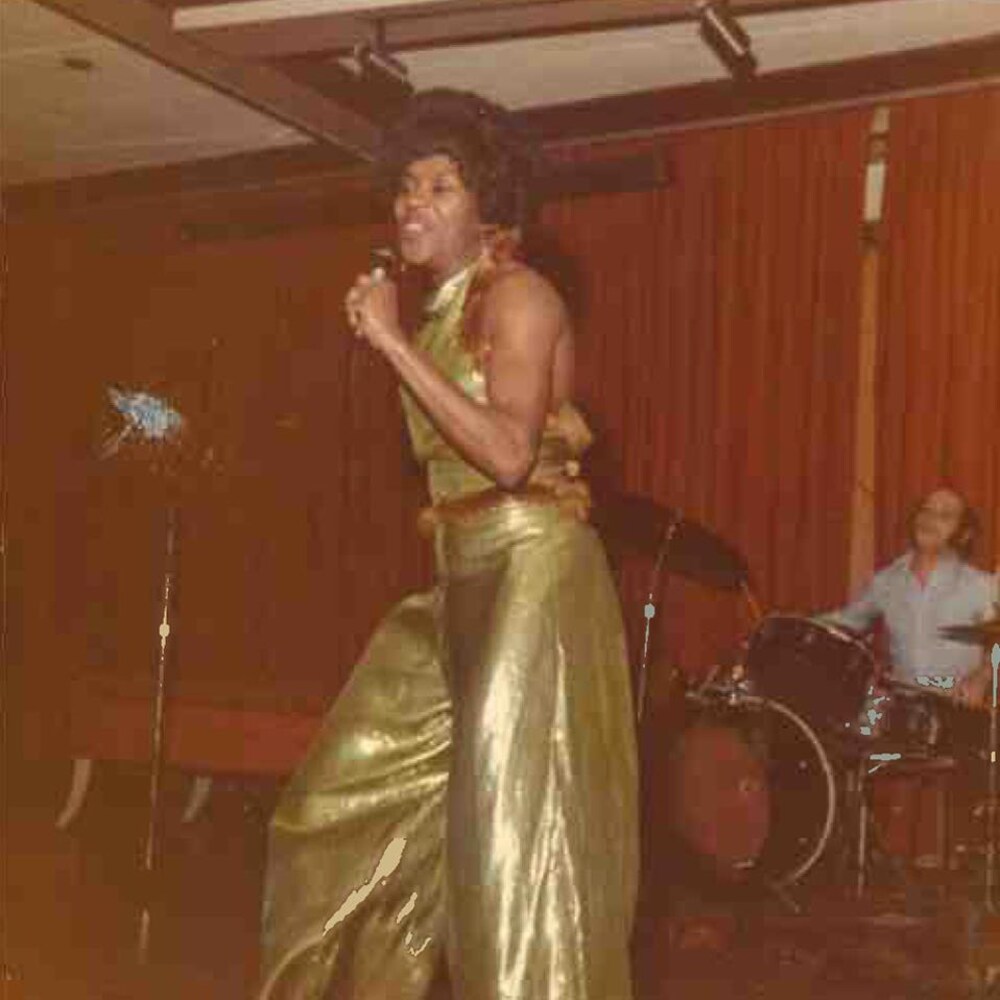

Cette analyse n’est pas anodine : elle provient de l’une des plus grandes danseuses de claquettes à avoir foulé les scènes montréalaises. Si la vie de Majiza s’articule aujourd’hui autour de la danse, c’est grâce à Ethel Bruneau. Surnommée Miss Swing

ou encore « Reine du tap dancing », cette femme a marqué les esprits de ceux et celles qui ont vécu la vie nocturne des années 50 et 60 à Montréal.

De Harlem aux cabarets de MontréalDe Harlem aux cabarets de Montréal

Ethel a grandi dans le Harlem des années 40, et comme de nombreux enfants du quartier, elle a appris à danser très jeune. À l’époque, de grandes vedettes des claquettes issues de la communauté noire enflamment les soirées sur les scènes du quartier new-yorkais. La jeune danseuse se démarque rapidement. Ethel n’est encore qu’une adolescente, mais elle se produit déjà à la télévision et à Carnegie Hall.

À 16 ans, elle met les pieds au Québec pour la première fois avec l’orchestre de l’icône swing Cab Calloway. Ce contrat ne devait durer que deux semaines, mais Ethel ne retourne pas à Harlem. Un agent remarque son talent et lui propose de rester au Canada pour y travailler à temps plein, ce qu’Ethel accepte sans hésiter. Nous sommes en 1953 et c’est le début d’une carrière étincelante où elle se produit pratiquement 365 jours par année à son apogée.

« C’était vraiment le fun, des clubs restaient ouverts pendant 24 heures », se remémore Ethel à propos de Montréal. La rue Sainte-Catherine ressemblait à Las Vegas. C’était extraordinaire… Pas comme aujourd’hui. C’était beaucoup mieux!

À cette époque, la métropole est une plaque tournante du jazz et elle est considérée comme la capitale des boîtes de nuit au Canada. Dans cet univers flamboyant où se côtoient crime organisé et orchestres jazz, Miss Swing exprime ses talents sur la scène des nombreux cabarets et restaurants de la ville, tels que le Rockhead’s Paradise, le Rialto et le Mocambo.

Je participais aussi aux spectacles quand les grandes stars débarquaient en ville, explique Ethel. J’avais deux actes : je faisais un numéro de claquettes et un numéro de danse afro-cubaine. Je pouvais aussi chanter, alors j’ouvrais également des spectacles. Les gens disaient que j’étais une vedette!

« L’industrie du spectacle était tellement importante à ce moment-là, ajoute Suzanne Bruneau, la fille d’Ethel et la mère de Majiza. Il y avait les entertainers francophones, ceux qui arrivaient d’Europe. Ma mère a travaillé avec des cirques, avec des trompettistes de Cuba, dans des numéros caribéens où on crachait du feu. »

Sur le circuit des cabarets, Ethel côtoie pendant deux décennies les stars les plus connues du grand public québécois, ou encore celles qui sont en voie de le devenir : Alys Robi, Olivier Guimond, Claude Blanchard, Michel Louvain, Jean Grimaldi...

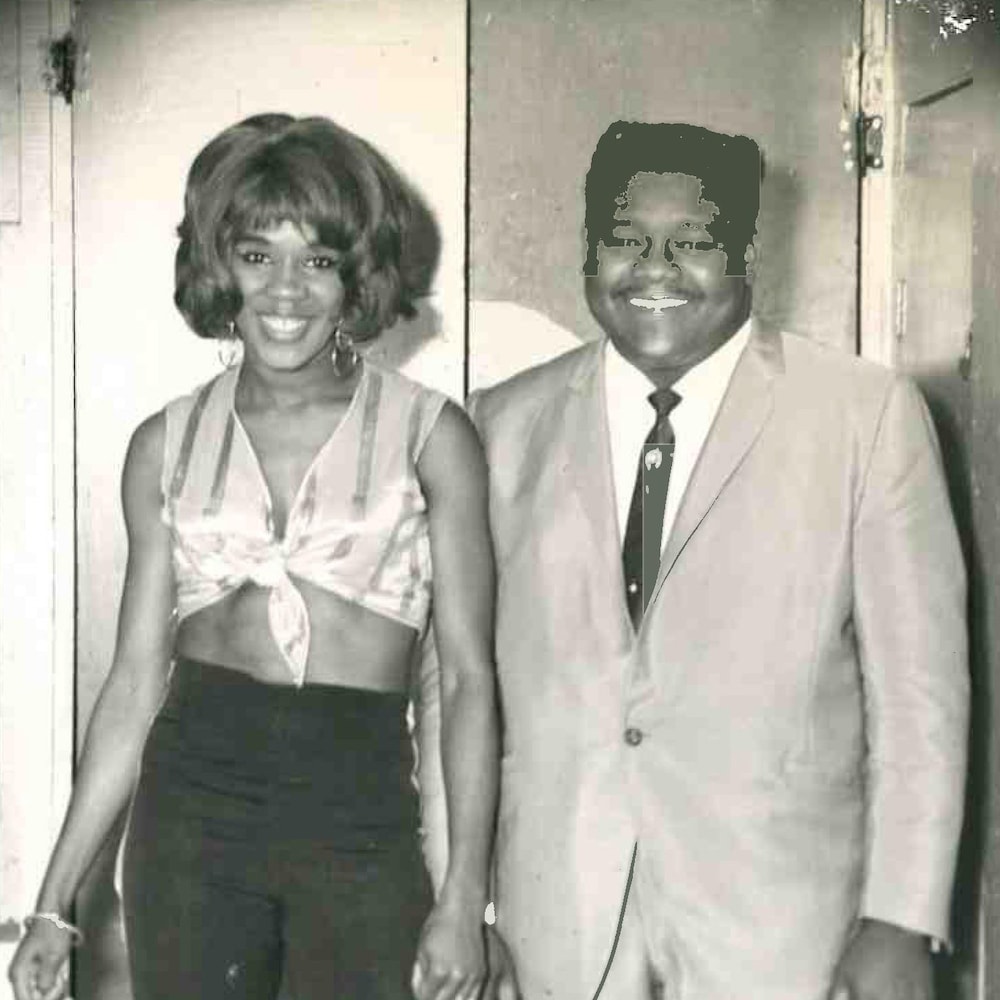

Cette heure de gloire, elle la vit aussi avec la crème des artistes de la communauté noire. Elle partage la scène avec Louis Armstrong, Fats Domino, Earl Grant, Oliver Jones et Oscar Peterson. D’autres instrumentistes jazz établis à Montréal croisent également son chemin, tels que son ami contrebassiste Charlie Biddle ou encore le percussionniste Norman Marshall Villeneuve.

Quand on parle de la scène du jazz et du divertissement de l’époque, c’était une communauté très multiculturelle, soutient Suzanne Bruneau. Quand les cabarets fermaient, ma mère invitait souvent les artistes à la maison pour manger. Je me réveillais à trois heures du matin pour descendre au rez-de-chaussée et il y avait des gens de toutes les nationalités dans la maison : des acrobates d’Europe, des musiciens américains, des anglos, des Canadiens français, etc.

En 1956, Ethel trouve une raison supplémentaire de s’enraciner à Montréal, au Main Café situé sur le boulevard Saint-Laurent. Elle y rencontre Henri Ti-Rouge

Bruneau, un serveur reconnu pour sa vitesse d’exécution. Les deux unissent leurs destinées et font tomber la barrière des préjugés grâce à ce mariage mixte.

C’était vraiment beau de voir un couple aussi avant-gardiste à une époque qui n’était pas aussi progressiste, souligne Majiza. Je suis reconnaissante que ma grand-mère soit aussi forte, parce que ma famille est devenue forte.

Offrir la danse en cadeau Offrir la danse en cadeau

Loin des feux de la rampe, Ethel Bruneau se consacre à transmettre sa passion pour les claquettes. Au tournant des années 60, elle ouvre son tout premier studio de danse à Dorion, à l’ouest de Montréal. Pendant la décennie suivante, elle déménage son école à deux endroits sur la rue Sainte-Catherine. Durant ce long parcours en enseignement qui se poursuit encore aujourd’hui, Miss Swing prodigue ses meilleurs conseils à des centaines d’adultes et d’enfants.

« C’est une femme disciplinée et fière, dit Majiza à propos de sa grand-mère. Elle se tient debout pour ce qui est juste. Je n’ai jamais rencontré quelqu’un d’autre comme elle dans ma vie. Quand j’étais petite, j’étais parfois jalouse parce que tous les enfants l’aimaient et l’appelaient nanny, mais c’était MA grand-mère! »

Durant les années 70, Ethel poursuit des études à l’Université McGill afin de devenir éducatrice à la petite enfance et se spécialise auprès de ceux et celles ayant des troubles de développement : autisme, syndrome de Down, surdité. En faisant de la suppléance, elle repère des enfants que l’on exclut normalement des activités parascolaires et propose aux parents de les initier à l’univers de la danse.

« Les enfants avec des difficultés d’apprentissage n’étaient jamais intégrés avec les autres. J’ai dit : "Vous savez quoi? Les enfants peuvent apprendre!" Alors j’invitais les mamans à amener leurs enfants au studio. Ils étaient si bons que le mot se passait et d’autres parents venaient me voir pour que je montre les claquettes ou le ballet à leurs enfants. Et je les intégrais avec tous les autres dans les classes! »

En 1980, elle ouvre une nouvelle école de danse en plein cœur du quartier de la Petite-Bourgogne, le centre historique de la communauté noire de Montréal. Située dans les locaux de la Universal Negro Improvement Association (UNIA), l’école reste ouverte pendant un quart de siècle et constitue un pilier artistique et social de Little Burgundy.

Fidèle à ses principes, Ethel n’oublie pas les personnes provenant de milieux défavorisés : les enfants du quartier dont les parents ont peu de moyens ont droit à des cours gratuits. La seule chose qui est requise, ce sont des chaussures à claquettes.

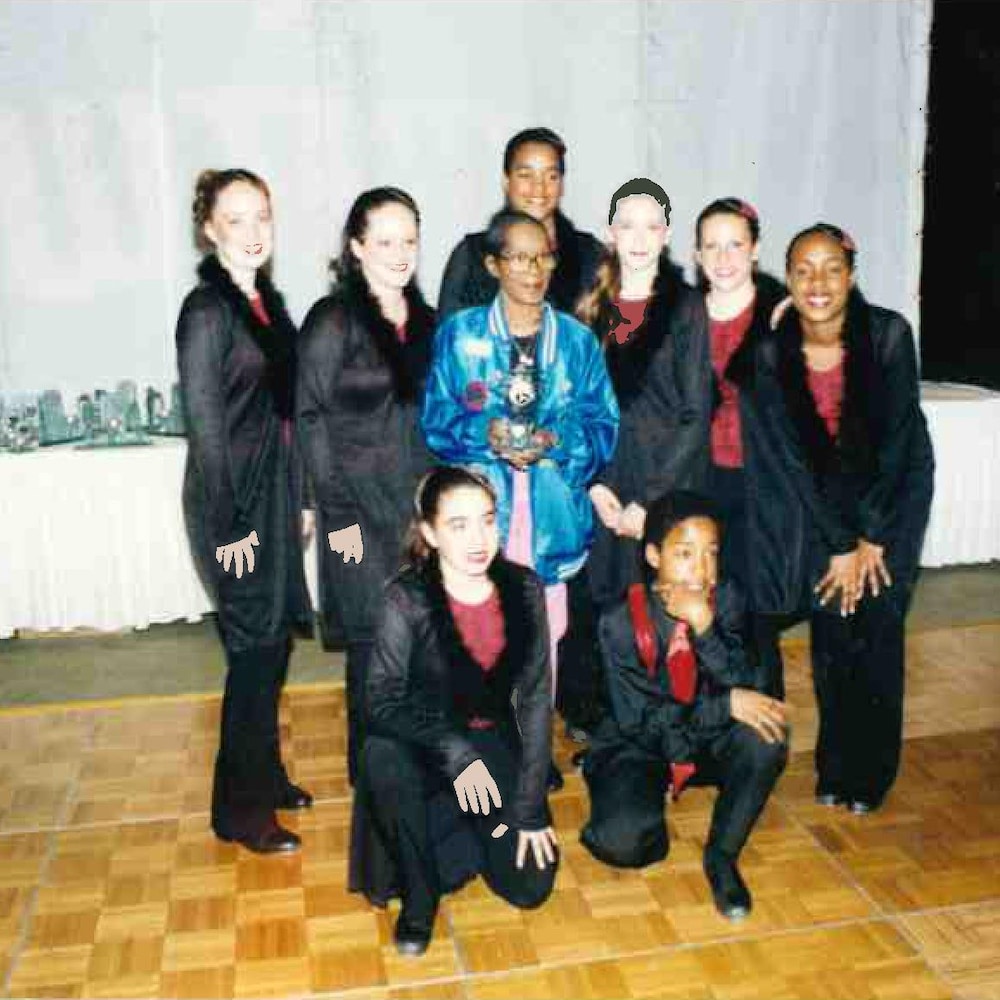

C’est sur les planches de ce local que Majiza fait ses classes sous les ordres de sa grand-mère. Le trajet entre la maison et le studio ne prend que 10 minutes à faire à pied. D’ailleurs, quatre des cinq frères et sœurs de la famille y apprennent à danser les claquettes. Quand Majiza puise dans ses souvenirs d’enfance, les images de cet endroit défilent comme si on les avait enregistrées sur une vidéocassette.

Nos portes étaient toujours ouvertes, se souvient-elle. Je suis reconnaissante d’avoir été élevée de cette manière. On ne pensait pas en fonction de la couleur ou de la classe sociale. On était juste ensemble.

Portrait d'Ethel Bruneau à ses débuts comme danseuse de claquettes

Revisiter l’histoire des claquettesRevisiter l’histoire des claquettes

En 2019, la plus récente école de danse d’Ethel Bruneau, située dans un centre communautaire de Dorval, a dû fermer ses portes après 14 ans d’existence. Le loyer était devenu trop élevé, alors que le nombre d’inscriptions était en baisse constante. Malgré cette déception et la fatigue pandémique, Ethel supervise encore par vidéoconférence deux élèves d’exception qui sont sous sa tutelle depuis leur tendre enfance.

« Je suis ici pour enseigner. Je m’en fous de l’argent; tu ne peux pas le garder quand tu t’en vas. Tout ce que je veux, c’est laisser quelque chose derrière moi et que les gens se souviennent que je suis passée sur terre. Je suis heureuse d’avoir enseigné à autant de personnes et de voir où elles sont rendues. C’est ce qui fait mon bonheur. »

Majiza avoue avoir pris ses distances des claquettes après l’adolescence. Les innombrables heures passées sous la direction exigeante d’Ethel et la pression des compétitions de haut niveau l’ont fatiguée. Mais depuis 10 ans, la danseuse s’est réconciliée avec son art. Elle a repris le flambeau et poursuit le travail de démocratisation des claquettes amorcé par sa grand-mère il y a plusieurs décennies.

Outre l’enseignement des techniques de danse, elle aimerait davantage parler de l’histoire qui est rattachée à la pratique de sa danse percussive. Cette approche sociohistorique a toujours été privilégiée par sa grand-mère.

Je veux que les gens sachent d’où ça provient, explique Majiza. Je veux que tout le monde fasse de la claquette; ce n’est pas juste pour nous parce que c’est une danse noire. Mais il faut comprendre ce qu’on fait et réaliser que ça vient d’une histoire très ancienne.

Selon elle, il est important de se rappeler que ses ancêtres d’origine africaine ont utilisé leurs pieds et leurs mains pour battre la mesure parce que les propriétaires d’esclaves leur ont enlevé leurs instruments traditionnels.

D’autre part, cette histoire nous indique aussi que même si le vaudeville et les projecteurs de Broadway ont permis à des artistes de la communauté noire de se distinguer, le racisme a teinté la pratique des claquettes durant le 20e siècle. L’utilisation du blackface dans les spectacles était si courante que le légendaire Fred Astaire apparaît le visage maquillé en noir dans un numéro du film Swing Time, l’une de ses plus importantes comédies musicales en carrière.

À cause des lois ségrégationnistes américaines, il arrivait que les personnes blanches et les personnes noires soient obligées de se produire en spectacle séparément. Pour sa part, même si elle était une vedette locale, Ethel devait parfois prendre la sortie de secours pour quitter les lieux d’une performance à Montréal afin de ne pas se mêler à la majorité.

Les gens sont surpris d’apprendre qu’il existe encore des danseurs de claquettes, spécialement au sein de ma propre communauté, mentionne Suzanne Bruneau. C’est parfois problématique parce que l’histoire ne se rend pas aux oreilles de ceux qui en ont le plus besoin. La communauté afro-canadienne doit comprendre que cela fait partie de son héritage.

Heureusement, Miss Swing a déjà trouvé sa place dans la mémoire collective de la danse.

En 2020, les Prix de la danse de Montréal lui ont décerné un nouveau prix qui porte son nom, une distinction qui vise à proposer un récit actualisé

de l’histoire de la danse montréalaise. L’année suivante, Ethel a été intronisée au temple de la renommée de la danse de l'organisme pancanadien Dance Collection Danse, qui a souligné son rôle crucial dans la transmission de ce savoir au pays.

Mais tout comme l’argent, les grands honneurs ne semblent pas émouvoir Ethel Bruneau outre mesure. À l’âge de 86 ans et même si elle se déplace difficilement, c’est plutôt le rythme syncopé des claquettes et du jazz qui la fait toujours autant vibrer.

Tu peux être déprimé comme jamais auparavant, mais quand tu danses la claquette, tu te sens tellement bien, conclut-elle. Quand j’ai été opérée au cœur et que j’étais endormie, tout ce que j’entendais, c’était la musique et mes pieds qui dansaient. Lorsque je me suis réveillée, je me sentais bien. Quand je pense au moment où je vais quitter ce monde, je n’entends que la musique parce que c’est ça, l’effet des claquettes.