- 主頁

- 社會

亞裔傳統月

亞裔傳統月。

照片:Radio-Canada

加拿大自2002年起把五月份定為亞裔傳統月。加拿大國際廣播電臺推出特別欄目,介紹加拿大亞裔移民的生活百態。

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

音樂人以父母逃離赤柬和身分認同掙扎為靈感

穆斯(Savan Muth)(手抱嬰兒)出生在泰柬邊境春武里府。(由 Savan Muth 提供)

照片:Radio-Canada

跟很多亞裔第二代一樣,穆斯(Savan Muth)十幾歲時,總是不明白父母為什么對讀書和工作有著偏執的看法。

母親老是說,'你要努力工作;你應該上學;你應該多讀書;你應該好好做這些我永遠沒有機會做的事情。’

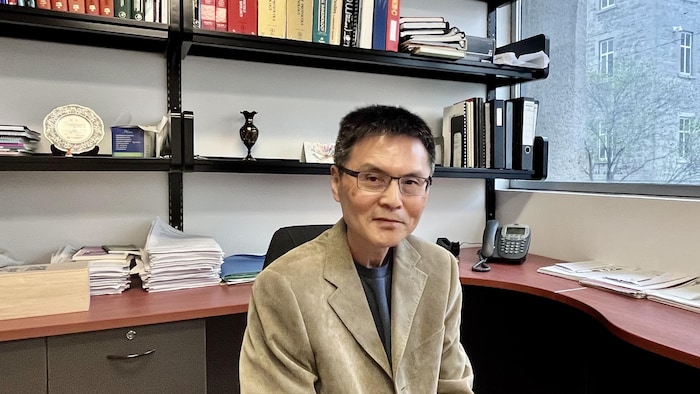

【報道】分子免疫學教授顧華等的最新研究:突破性發現紅斑狼瘡病因

蒙特利爾臨床研究所(Montreal clinical research Institute)的分子免疫學研究室主任顧華教授。

照片:Radio-Canada / Yan Liang / RCI

加拿大蒙特利爾臨床研究所的顧華教授與合作者的最新研究,前所未有地揭示出,紅斑狼瘡發病與T淋巴細胞中的CBLs蛋白質下調以及消失有關。

顧華:而我們的這一研究成果是,第一,找到了濾泡輔助T細胞增加的主要原因,就是它當中的CBLs蛋白水平不正常。 第二個是確認,TFH是系統性紅斑狼瘡的病因,是它造成了紅斑狼瘡。理論上,這個研究成果比之前更進一步,從機理上,找到了紅斑狼瘡致病的原因。

【報道】安省華越柬寮法律援助中心沈燕妮:哪些方面可以幫到你?

周四的多倫多新移民日上,華越柬寮法律援助中心現場為民眾提供咨詢。沈燕妮(左)與同事們。

照片:Radio-Canada / Paloma MARTINEZ-MENDEZ

社區法律工作者沈燕妮介紹:我們為低收入、英語差的華裔和東南亞裔社區提供免費法律援助。

在本周四舉行的多倫多第10屆新移民日活動上,華越柬寮法律援助中心(CSALC (新窗口)的社區法律援助工作者也在現場,接受大家的咨詢。

【報道】加拿大人、拉丁美洲人和亞洲人:亞裔擁抱多元身分

Diana Ho 出生于委內瑞拉,父母是中國人。Antonio Park 出生于阿根廷,父母是韓國人。

照片:RCI / María Gabriela Aguzzi - Eva Blue

亞洲傳統月 "讓我們有機會更了解在加拿大定居的亞洲文化的多樣性。兩位來自蒙特利爾的拉丁裔加拿大人,一位是華裔,另一位是韓裔,在保留根源的同時,也為他們已經混合的文化增添了新的色彩。

里賈納粵劇團踏入第30季

凌大衛(譯音,David Ling)和妻子李珍妮(譯音,Jenny Lee)(中)在表演后與里賈納華人音樂協會的成員合影。(照片由David Ling提供)

照片:David Ling

一位身穿長袍、頭戴裝飾的唐朝公主,用粵語悲憤地獨唱,哀嘆她的丈夫有多薄情。在她傾訴衷腸之時,樂隊的伴奏也隨之響起。這大戲傳統已有幾個世紀歷史,但在里賈納(Regina),卻要短得多。

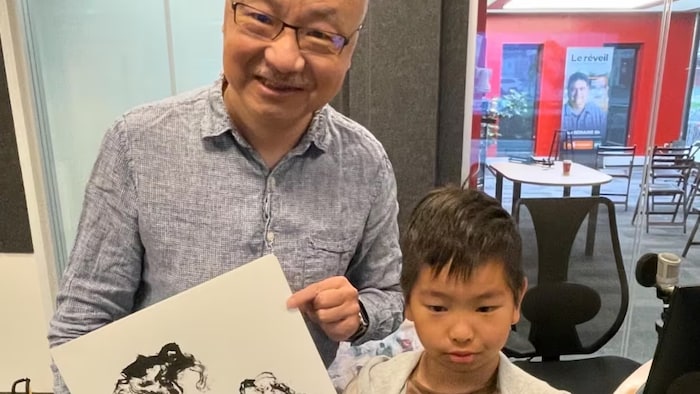

兒子學冰球,激發藝術家父親創作

劉昕(譯音,Xin Liu)手持一幅作品和兒子合影。

照片:Radio-Canada / Mitch Cormier/CBC

2022年來到加拿大前,劉昕(譯音,Xin Liu)對冰球一無所知。他的兒子一朗(譯音,Yilang),甚至從未見過大自然結冰。

如今,一朗在打冰球,劉昕,則把它當作藝術靈感。

加拿大少數族群中華人被歧視機會最低

疫情初期,華人社區經歷了嚴重的種族歧視。

照片:Radio-Canada / Maggie MacPherson

最新一次加拿大社會調查(Canadian Social Survey)發現,超過一半少數族群曾在五年內遭受過歧視或不公平待遇。然而,華人卻是在當中較少遭受不公平對待的一群。

貨車司機教跳傳統北印度舞

班格拉舞團成員在跳舞時找到了共同目標和快樂。

照片:(Natascia Lypny/CBC)

不用開大貨車時,辛格(Karandeep Singh)會把他對班格拉舞(Bhangra)的熱情帶給里賈納(Regina)的大眾。

每周五到六天,辛格都要長時間在路上奔波;回到里賈納,他又忙于開辦舞蹈班。

即使忙得不可開交,在漫長公路上收到談論跳舞或家長的短信,一直鼓勵辛格堅持下去。

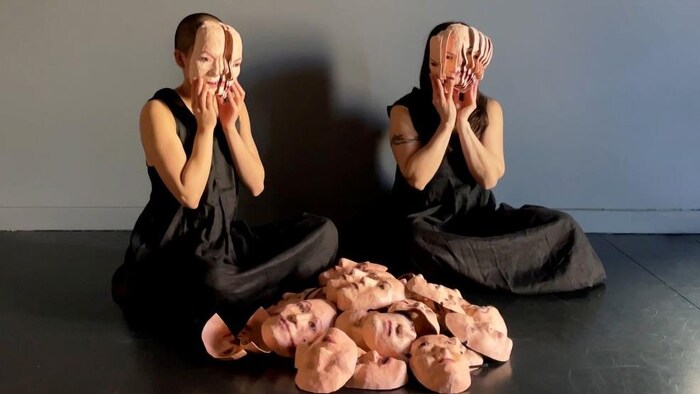

【報道】當代藝術家翁念慈作品實驗室

:關于我和臺灣的一切

翁念慈:臺灣是我的家,有我的親人;蒙特利爾也是我的家,有我的藝術家社區。

翁念慈今年通往亞洲藝術家作品《實驗室,Laboratory 》。

照片:Radio-Canada / submitted by Nien Tzu Weng

正在進行的蒙特利爾通往亞洲藝術節上,,來自臺灣的年輕藝術家翁念慈(Nien Tzu Weng)會帶來裝置互動作品實驗室,Laboratory (新窗口)

。

這是一年一度加拿大五月亞裔文化月的一部分。

她形容說,這就像一個裝置畫廊,還會穿插表演 —— 她的藝術工作室將連續三天(5月17至19日)向公眾開放,而每天的內容也會因她和合作藝術家的不同而有所變化。

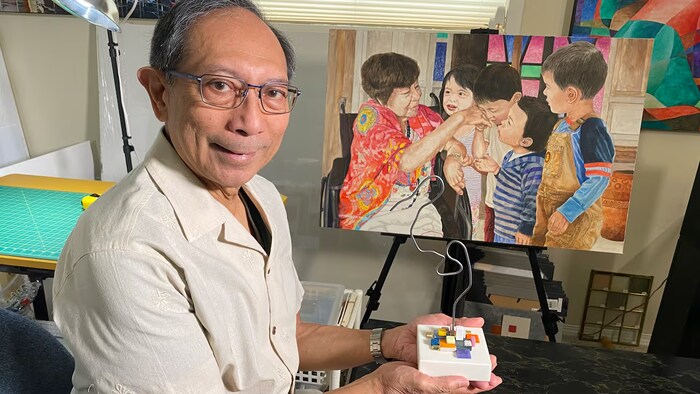

菲律賓藝術家作品流露對長輩和文化的尊重

Ang tahanan ni Pepito Escanlar sa Regina ay puno ng art, kasama ang iskultura na kanyang ginawa na ipinapakita ang karaniwang kaugalian ng mga Pilipino na pagmamano, kung saan ang mas nakababatang tao ay hinahalikan ang kamay ng mas nakatatanda.

照片:CBC / Janani Whitfield

Mano po

是菲律賓文化中,年輕人親吻長者的手作問候的動作。

即使菲律賓裔加拿大藝術家埃斯坎拉爾(Pepito Escanlar)在加拿大度過的歲月,比在菲律賓還要長。但他正在里賈納(Regina),用他的童年回憶,將菲律賓的精神文化帶進生活。當中就包括了mano po

。

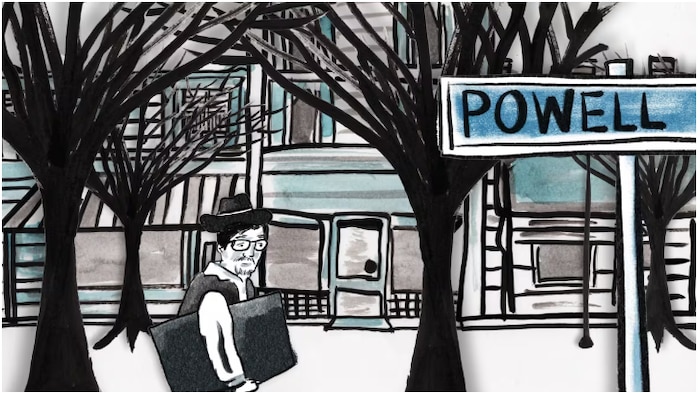

紀錄片講述日裔加拿大民權攝影師鮮為人知的故事

影片中的若山提著手提包,走在溫哥華鮑威爾街上。(由Cindy Mochizuki 提供)

照片:Radio-Canada / (Submitted by Cindy Mochizuki)

上世紀六十年代,美國南部民權運動正燒得熾熱,日裔加拿大攝影師若山民生(譯音,Tamio Wakayama),就在現場記錄場景,但他本人的故事,卻鮮為人知。

卑詩大學新畫廊展示早期中國移民及淘金者生活

蔣 ∣ 林德畫廊 (Chung ∣ Lind Gallery)5月1日起對外免費開放。

照片:Radio-Canada

中國移民和淘金熱,一直是卑詩省的重要歷史。卑詩大學(UBC)5月1日就有新展廳開幕,展示早期華人移民和20世紀初淘金熱時期淘金者在卑詩省的日常生活。

亞裔傳統月展開

L'affiche du Mois du patrimoine asiatique 2024.

照片:Radio-Canada

每年五月是加拿大的亞裔傳統月。今年的主題是傳承過去,擁抱未來

:弘揚加拿大亞裔傳統。

【專訪】她推動設立了亞裔文化月,參議員利德蕙:寄語年輕人,勤奮與專注是成功關鍵

(本篇報道發表于2022年5月10日)

今年4月21日,利德蕙女士在多倫多大學女性聯合會的午餐會上發言。

照片:Radio-Canada / Photo courtesy of Vivienne Poy

利德蕙(Vivienne Poy):我最大愿望是種族歧視在加拿大徹底消失

2002年5月,根據加拿大第一位亞裔參議員利德蕙女士提出的動議,聯邦政府正式確認,每年的五月為亞裔文化月

。

點擊此處閱讀全文。

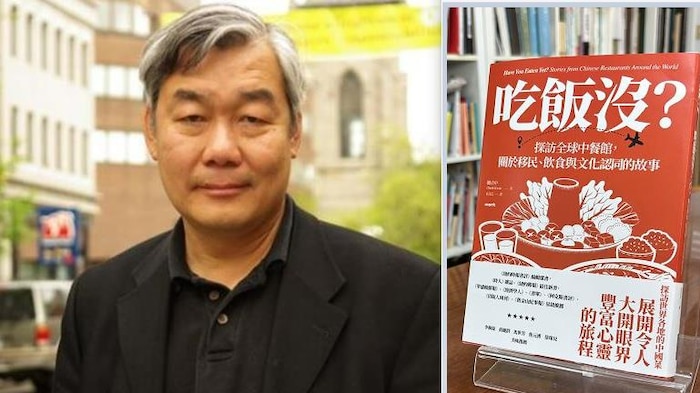

【報道】關卓中《吃飯沒?》臺灣出版:每一餐美食背后都有一個遷徙與扎根的動人故事

關卓中作品《吃飯沒?》將于5月2日在臺灣發行。

照片:Radio-Canada / submitted by Cheuk Kwan

文化身份比族裔身份更加重要:本周六,關卓中將出席溫哥華文學亞洲,LiterAsian

研討會。

關卓中:重回臺灣是有一種回家的感覺。我出生于1950年,成長過程中,中文熏陶都是在臺灣文化中醞釀而成的,臺灣保留了真正的中華文化。想到這本書最終回到它的母語,非常親切。而于我,仿佛是游子回鄉,有近鄉情怯之感。

請點擊鏈接閱讀報道

【移民】作家李桂換:我永遠是李家園餐館老板的女兒

少年時代,李桂換每個周末都要去父親的李家園餐館幫忙。(來自紀錄片Meet and Eat at Lee's Garden)

照片:Radio-Canada

李桂換(Day's Lee):父親去世之后,我才發現自己對他一無所知。

李桂換一直希望把父親和中餐館的故事記錄下來,但苦于找不到一個新穎的角度。直到有一天,她的朋友朱迪(Judie Troyansky)說,自己的父母就是在李家園餐館相識、定情的。

"如果一個天主教徒內心出現危機,就上教堂;而如果一個猶太人內心出現危機,就去中餐館。"

請點擊鏈接閱讀報道

受寶萊塢啟發的Asoka彩妝風潮,令南亞女性抬頭

安省斯托夫維爾(Stouffville)27歲網紅穆魯甘南(Durka Murugananthan)的Asoka打扮和平日的她。

照片:Radio-Canada

一種新的化妝潮流在社交媒體上被點擊數千萬次,本來這并非新事物,但對南亞裔女性來說,這是一種被主流世界看見的力量。

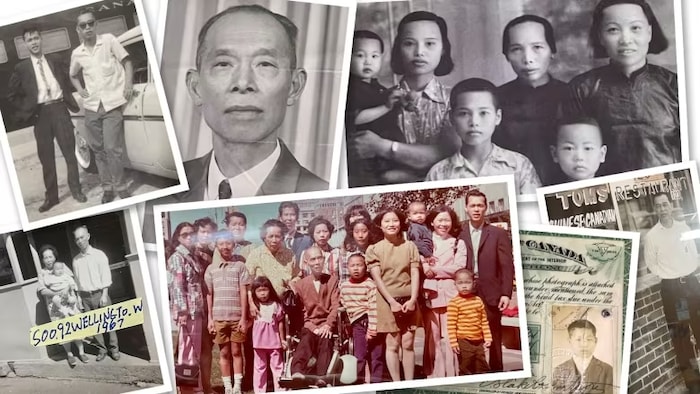

馬英賢:一位 重生的亞裔

回顧祖輩,講述他如何轉而為自己的華裔背景感到自豪

馬英賢爲自己的華裔背景感到自豪

照片:Winston Ma

他的文章以諺語「前人種樹,后人乘涼」開頭,講述了他們家族的移民故事。他寫道,許多年里,他一直以為他的家庭和許多加拿大華裔家庭一樣,是在1970年代從香港和其它地區的移民潮中來到加拿大的。然而在去年,在新冠疫情和反亞裔情緒漸長時,他開始尋根,更深地了解他的家族歷史。

點擊此處閱讀全文。

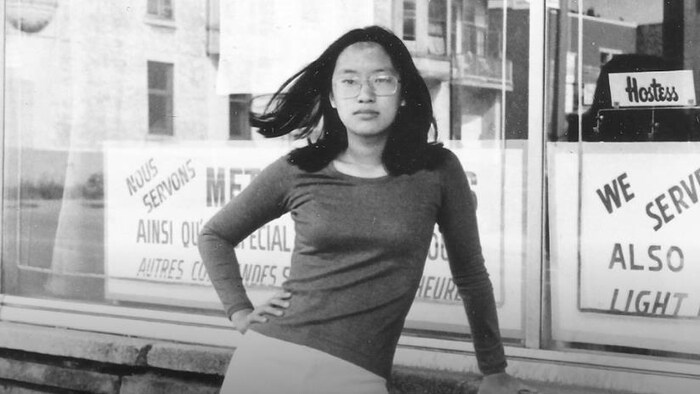

【報道】永不放棄的維爾瑪.德莫森:曾因愛上華裔坐牢、剝奪國籍

18歲時的維爾瑪.德莫森,因愛上一位華裔青年,依據當時安大略省一項歧視女性的惡法,她被關押了一年。

照片:Radio-Canada / submitted by Karin Lee

紀錄片《不可救藥》上映,導演李嘉慈:維爾瑪的故事今天依然具有現實意義。我想到那些和我一樣受到不公正對待的女性,被強迫感到罪惡,對自己受到的不公正對待羞于啟齒,而事實上,你沒有做錯任何事情

維爾瑪.德莫森:我想傳達給女性們的最重要的信息是:這不是你的錯。

點擊此處閱讀全文。

茶伊薩餐館:南亞裔蒙特利爾人的外鄉人之家

經營茶伊薩餐館(Maison ChaïShaï)的一家人:納希德·阿齊茲(Nahid Aziz), 薩馬德· 拉扎克(Samad Razzak), 妮基塔·阿齊茲-拉扎克(Nikita Aziz Razzak)

照片:Tim Chin

茶伊薩餐館(Maison ChaïShaï)是位于蒙特利爾市中心的家庭式餐館。納希德·阿齊茲(Nahid Aziz)是主廚和老板之一,她和丈夫薩馬德· 拉扎克(Samad Razzak)及女兒妮基塔·阿齊茲-拉扎克(Nikita Aziz Razzak)一起經營這家餐館。

蒙特利爾的印度餐館多為北方印度餐飲風格,茶伊薩餐館主打南印度私家食譜,讓蒙特利爾居民領略到不多見的南印度餐飲風采。

點擊此處閱讀全文。

韓裔加拿大藝術家談生活在兩種文化之間的祝福和代價

韓裔藝術家樸正浩(音譯,Kevin Park Jung-Hoo)和黃錦熙(音譯,Jin Hee Wong)

照片:Tim Chin

樸柾厚(Kevin Park Jung-Hoo)和陳熙雄(Jin Hee Wong)是韓裔加拿大藝術家。棲息于這兩種文化身份之間,賦予了他們機會,這是祝福,但同時他們也付出了代價,這便是其中的失落和孤獨感。他們今年春天在 “蒙特利爾,多元文化藝術” 展覽中的作品《移民的不穩定性》描述了這一經歷。

點擊此處閱讀全文。

趙秀媚:為唐人街勞工階層發聲的律師和社區活動人士

趙秀媚(May Chiu)多年來致力于華裔社區服務。

照片:Tim Chin

趙秀媚(May Chiu)是位律師,多年來致力于華裔社區服務,為蒙特利爾唐人街發聲。她在接受CBC魁北克傳承我們的文化(Carrying Our Cultures)系列節目采訪時表示,她傳承文化的方式是在看到壓迫和不公時,去呼吁和制止。

點擊此處閱讀全文。

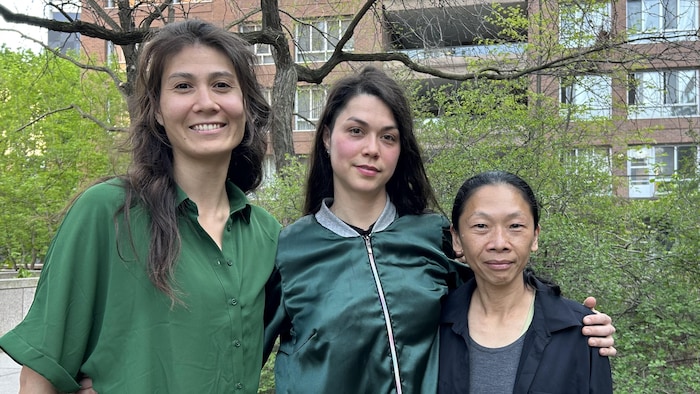

【專訪】《五味雜陳》三位舞者:用舞蹈尋找亞裔身份、呈現唐人街歷史

《五味雜陳》的三位主創,從左至右,吉納維亞.楊(Geneviève Duong),莉亞.方(Léa Tremblay Fong),以及伍美燕(Mei-yin Ng)

照片:Radio-Canada / Yan Liang / RCI

蒙特利爾通往亞洲文化節(FESTIVAL ACCÈS ASIE) (新窗口)上,來自紐約的現代舞編舞、舞者伍美燕(Mei-yin Ng)與本地藝術家莉亞.方(Léa Tremblay Fong)合作編導的《五味雜陳,Sit, Eat,Chew》 (新窗口)將在5月27日在唐人街四個地點上演。

點擊此處閱讀全文。

亞裔文化月:傳承我們的文化

“傳承我們的文化” 系列節目制作團隊

照片:Tim Chin

五月是亞裔文化月,加拿大廣播公司屬下的CBC魁北克采訪了幾位亞裔加拿大人,向他們詢問: 您是如何傳承傳統文化遺產的?

在整個五月中,CBC魁北克陸續發表這些故事,請受訪者分享他們的生活旅程,看看他們的創作、著裝、餐飲,簡言之,看看他們如何生活在其文化氛圍中。這個系列由CBC蒙特利爾的亞裔團隊制作。

點擊此處閱讀全文。

被遺忘的歷史:華裔史學家細說早期加拿大華工與原住民的密切關系

2009年,在蔡小珊幫助下,加拿大原住民與華裔混血的參議員Lillian Dyke Quan前往廣東開平西盛里村尋根,受到當地人歡迎。

照片:Radio-Canada / submitted by Lily Chow

蔡小珊女士認為,原住民和華裔同樣受到種族歧視,可以說,他們在共同面對的受歧視受壓迫的困境中發展出一段不尋常的友誼。原住民社區是非常慷慨和善良的,給予了漂洋過海尋找生活出路的華裔勞工很多幫助。

點擊此處閱讀全文。

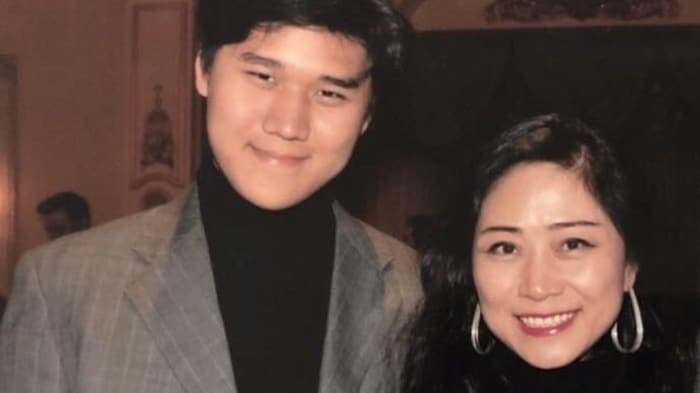

移民媽媽Carmen:我的兒子是同性戀;我為他驕傲

2018年1月,Kingsley和媽媽Carmen一起給心理健康機構做義工。

照片:Radio-Canada / submitted by Carmen

Carmen表示,作為一個生活在加拿大的華人媽媽,在接受兒子同性戀身份的過程中,她經歷了感情的起落。同樣,自己的先生,作為一個華人爸爸,也是經歷了很多 —— 這讓她相信,她的經歷不是個例,肯定很多人和她有同樣的問題和困惑。

點擊此處閱讀全文。

【專訪】歷史學者陳林瑞玲:《排華法案》百年,華裔加拿大歷史的教訓與成就

歷史學者、活動人士、運動員、以及作家陳林瑞玲(Arlene Chan)女士。(本人提供)

照片:Radio-Canada

她擁有多重身份,不過,在華裔社區,最受矚目的是她幾十年來對多倫多華裔社區的研究,并出版了七本專著,記述華裔歷史以及唐人街文化與美食。

本周,加廣中文記者通過視頻采訪了她,請她講述自己多年研究華裔歷史的感受。

加拿大最古老的華人寺廟面臨永久關閉

BC省維多利亞市的譚公廟

照片:Justine Beaulieu-Poudrier/CBC

BC省維多利亞市的譚公廟位于加拿大最古老的唐人街,是加拿大最古老的華人寺廟,但目前它處于困境中。如果籌不到60萬加元的維修費用,譚公廟將面臨永久關閉。

點擊此處閱讀全文。

【報道】國際貿易部長伍鳳儀在蒙特利爾唐人街宣布五月亞裔文化月開幕

加拿大小商業、國際貿易部部長伍鳳儀與蒙城唐人街烘培店老板李保羅以及李江燕媚合影留念。

照片:Radio-Canada / Yan Liang / RCI

在接受加廣中文采訪時,伍鳳儀表示,蒙特利爾唐人街是具有歷史意義的地方,它的經歷也體現了今年的主題:勇氣的故事。

點擊此處閱讀全文。

亞裔文化月:哈利法克斯市多元與包容委員會邀請同城慶祝

去年的哈利法克斯亞裔文化月,華裔舞蹈團表演。

照片:Radio-Canada / HECEN YANG

今年五月,加拿大東部海港城市哈利法克斯市會繼續邀請全社區人士一起來慶祝一年一度的亞裔文化月。

點擊此處閱讀全文。

【報道】藝術家李珍華個展在我的昨天

將于哈利法克斯加拿大移民博物館舉行

李珍華的全家福。左一為李珍華的母親王楚嫻,右一為她的父親李潮銓,前排穿白衣的小女孩是李珍華。照片大約拍攝于1975年。

照片:Radio-Canada / submitted by JJ Lee

位于哈利法克斯的加拿大國家移民博物館(Canadian 將在5月13日推出華裔藝術家李珍華(JJ Lee)個人展覽《在我的昨天,In My Yesterday》,通過繪畫、影像、裝置等方式,展現一個中國移民家庭四代人超過100年的個人史。策展人丹.科林(Dan Colin)說,李珍華的家族經歷了加拿大華裔移民每一個里程碑式轉折事件,這個藝術展為我們打開了一扇窗。

點擊此處閱讀全文。

加拿大歷史學會短視頻首次介紹BC省小城和南亞裔移民

加拿大歷史學會短視頻首次介紹BC省小城和南亞裔移民。

照片:(Emilie Bourdages-Bittle/Historica Canada)

早在多元文化

一詞還不為人知的一百多年前,BC省小鎮帕爾迪就是一個來自印度、中國、日本和歐洲的移民和睦相處的聚居他。加拿大歷史學會最近推出的最新一分鐘短視頻介紹了帕爾迪和最早來到這里定居的南亞移民。

點擊此處閱讀全文。

【報道】蒙城通往亞洲文化節

新任藝術總監納烏法爾:努力呈現更多元的亞洲

今年通往亞洲文化節中的全加拿大亞洲藝術表演項目《KickStart》。

照片:Radio-Canada / Tangente/Festival Accès Asie

五月,蒙特利爾進入春暖花開的季節,人們也開始期待在亞裔文化月中欣賞更多亞裔藝術家的表演。

蒙特利爾“通往亞洲文化節,Festival Accès Asie (新窗口)”將于5月4日開幕,一直持續到28日。

點擊此處閱讀全文。