Reprendre le contrôle sur l’anorexie

Dans le domaine de la santé mentale, les troubles alimentaires sont particulièrement difficiles à soigner. Il n’existe jusqu’à maintenant aucun médicament qui traite le problème à la source. Mais un chercheur montréalais a trouvé une piste qui pourrait changer la donne.

Madelyn Eybergen souffre d’anorexie mentale depuis le début de l’adolescence.

Photo : Radio-Canada

Prenez note que cet article publié en 2022 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Comme bien des jeunes femmes souffrant d’anorexie, Madelyn Eybergen lutte contre ce trouble depuis le début de l'adolescence. L’an dernier, ses symptômes sont devenus tellement graves que l’athlète de 21 ans a failli devoir mettre un terme à sa carrière sportive.

La jeune femme est membre de l’équipe d’athlétisme de l’Université de Windsor, où elle étudie aussi la kinésiologie. Sa discipline : le saut en hauteur. Toutefois, son trouble alimentaire la poussait à restreindre sévèrement son alimentation, tout en s’entraînant à l’excès, soit jusqu’à quatre heures par jour, sept jours sur sept. Un rythme que son corps ne pouvait plus soutenir.

J’avais tout le temps froid. Je me blessais constamment. J’ai eu une fracture de stress à mon fémur à force de trop courir. Ça a commencé à affecter mes globules blancs, mes reins et mon foie.

Madelyn Eybergen a subi plusieurs conséquences physiques dues à l’anorexie.

Photo : Madelyn Eybergen

Au cours des dernières années, la jeune athlète a été hospitalisée à plusieurs reprises. Elle a aussi suivi des psychothérapies, et on lui a prescrit des médicaments pour traiter ses symptômes d’anxiété et de dépression. Toutefois, cela n’a jamais réglé le fond du problème.

Lorsqu’on me donne des outils en thérapie pour essayer de réduire mon anxiété, cela ne fonctionne pas, dit-elle. La seule chose qui aide à la diminuer, c’est de faire mon comportement habituel. Les médicaments contre l’anxiété et la dépression ont aidé à améliorer mon humeur, mais ils ne changent pas mon comportement. Je reste motivée à continuer de faire ce que je fais, mais simplement en étant de meilleure humeur.

Cela illustre les limites des traitements habituels contre les troubles alimentaires. Nous n’avons pas de médicaments qui traitent directement les symptômes des troubles alimentaires, comme c’est le cas, par exemple, pour la dépression

, indique la psychiatre torontoise Leora Pinhas, qui suit Madelyn Eybergen depuis deux ans.

L’anorexie a l’un des plus hauts taux de mortalité en santé mentale, à côté des troubles d’abus de substances. Parmi ceux qui ne guérissent pas, une personne sur dix va en mourir.

La psychiatre Leora Pinhas est spécialisée dans le traitement des troubles alimentaires.

Photo : Radio-Canada

Un autopilote dans le cerveau

Madelyn Eybergen est bien consciente des conséquences de son trouble alimentaire sur sa vie. Elle veut s’en sortir, mais la simple volonté ne suffit pas. Mes pensées et mes émotions sont toujours en conflit, explique-t-elle. Depuis quelques années, je veux aller mieux, je veux être en santé. Mais mon trouble alimentaire travaille dans la direction opposée.

Derrière les troubles alimentaires se cachent des habitudes très tenaces, comme l’explique la Dre Pinhas. Il y a une partie de notre cerveau qui a une sorte d’autopilote et, chez certains, l’autopilote peut rester bloqué. Alors, quand ils tentent de changer quelque chose, ils sont submergés par l’anxiété. Vous pouvez avoir une discussion avec un patient. Il peut comprendre pourquoi il a besoin de reprendre du poids et de manger. Il est très raisonnable. Mais deux heures plus tard, il peut être devant de la nourriture et être envahi par l’anxiété à l’idée de changer sa routine.

Le chercheur en neurosciences Salah El Mestikawy, de l’Institut universitaire en santé mentale Douglas, à Montréal, s’est intéressé à cet autopilote en étudiant le cerveau de souris génétiquement modifiées. Ces souris ont une prédisposition à développer des comportements compulsifs. Elles manquent de flexibilité, elles sont un peu psychorigides, dit-il. Quand elles apprennent à faire un truc, si on change de consigne, elles vont avoir du mal à faire autre chose.

Le chercheur en neurosciences Salah El Mestikawy s’est intéressé à la cause des troubles alimentaires.

Photo : Radio-Canada

Il y a des points communs entre l'addiction, l'anorexie, la boulimie et les troubles obsessionnels-compulsifs, où il y a cette dimension de faire et refaire une action malgré les conséquences négatives.

Les souris qu’il étudie ont été conditionnées à développer une forme d’anorexie. En les privant graduellement de nourriture durant la journée, le chercheur les amène à préférer courir dans leur cage plutôt que de manger. Lorsque la nourriture leur est offerte de nouveau, certaines continuent à courir de façon compulsive et ne s’alimentent presque plus. Lorsqu’elles perdent plus de 25 % de leur poids de base, elles sont considérées comme anorexiques.

Le chercheur a étudié des souris conditionnées à devenir anorexiques.

Photo : Radio-Canada

Quand le frein ne marche plus

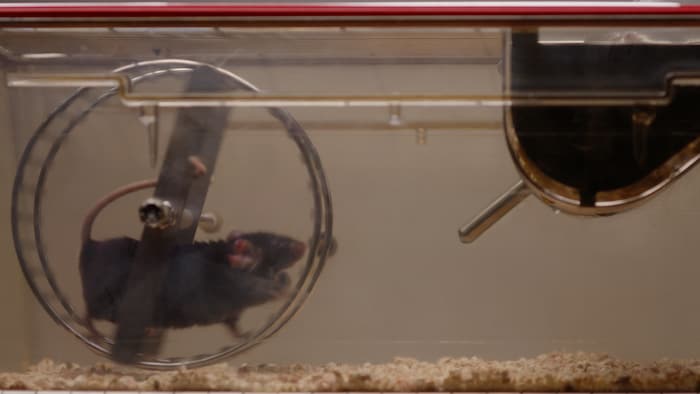

Salah El Mestikawy s’est attardé aux zones du cerveau responsables de nos comportements. Il a étudié le striatum, composé notamment du noyau accumbens – qui fait partie du centre de la récompense –, du noyau caudé – qui dirige les comportements orientés vers un but – et du putamen, qui est responsable de la formation d’habitudes.

Le striatum est composé notamment du noyau caudé, du noyau accumbens et du putamen.

Photo : Radio-Canada / Maxime Lech

Le noyau accumbens et le noyau caudé interviennent dans l’apprentissage de nouvelles actions, comme la conduite automobile. Le putamen, quant à lui, permet de transformer cet apprentissage en habitude. Il faut savoir que c’est un mode qui nous rend très efficaces, un mode super-important

, explique le chercheur.

Chaque sous-région a un frein et un accélérateur, quelque chose qui va vous dire : "Il y a un billet de 100 $, va le chercher"; ou quelque chose qui va vous dire : "Non, là, il y a un poison venimeux, un serpent venimeux, n’y va pas"; ou : "Si tu manges ça, tu vas mourir". Quelque chose qui va vous faire faire l'action ou vous bloquer l'action

, explique-t-il. La dopamine est le neurotransmetteur qui contrôle ce mécanisme. La dopamine, quand elle arrive dans ces structures, elle va appuyer sur l'accélérateur et elle va bloquer le frein, le frein ne marche plus.

Ainsi, lorsque le taux de dopamine dans le putamen est plus élevé que dans le noyau accumbens et le noyau caudé, les comportements automatiques prennent le dessus. C’est ainsi que se manifestent des troubles comme l’anorexie, qui deviennent difficiles à contrôler.

Pour rétablir l’équilibre, Salah El Mestikawy a identifié un autre neurotransmetteur, l’acétylcholine, qui a pour effet d’augmenter le taux de dopamine dans le noyau accumbens et dans le noyau caudé, mais sans toucher au putamen. Ça va permettre une reprise de contrôle, puisque les deux autres régions vont redevenir plus puissantes qu'elles ne l'étaient précédemment

, explique-t-il.

Un médicament inattendu

Augmenter l’acétylcholine dans le cerveau n’était toutefois pas une tâche évidente. Pour y parvenir, le chercheur de l’Institut Douglas a eu recours à un médicament utilisé pour traiter certains problèmes cognitifs dans la maladie d'Alzheimer, le donépézil.

Dans le cerveau, une enzyme appelée acétylcholinestérase

décompose l’acétylcholine. C’est comme un Pac-Man qui découpe l'acétylcholine en deux morceaux et qu'il inactive en faisant ça, explique le Pr El Mestikawy. Et ce que fait le donépézil, c'est qu'il vient se loger dans le site actif de cette enzyme, et il va la bloquer. En faisant ça, il va empêcher la dégradation de l'acétylcholine, et donc il va prolonger l'action. Il va augmenter les taux de l'acétylcholine à l'extérieur des neurones.

En augmentant le taux d’acétylcholine, cela permet d’augmenter la dopamine dans le noyau accumbens et dans le noyau caudé, et de réduire l’influence des comportements automatiques.

Salah El Mestikawy et sa collègue Erika Vigneault étudient les neurotransmetteurs dans le cerveau de souris.

Photo : Radio-Canada

Des résultats en quelques semaines

Le chercheur en neurosciences a obtenu de bons résultats en donnant du donépézil à ses souris anorexiques en laboratoire : leur poids est redevenu normal. Mais qu’en est-il chez l’humain? Pour le savoir, il s’est tourné vers la Dre Leora Pinhas, qui a accepté de l’essayer avec certains de ses patients. Par précaution, la psychiatre l’a prescrit à des doses beaucoup plus faibles que ce qui est habituellement utilisé pour le traitement de l’alzheimer.

J’avais dit à Leora que je pensais que le donépézil allait agir relativement rapidement sur la composante flexibilité et compulsivité. Et c'est exactement ce qu'elle m'a décrit. C'est incroyable parce que, même avec des doses extrêmement faibles, les effets anticompulsifs sont super-rapides.

Je crois que j’ai remarqué la différence en un mois, parfois moins. C’est remarquable

, confirme la Dre Pinhas, qui l’a essayé jusqu’à maintenant chez une demi-douzaine de ses patientes.

Madelyn Eybergen est l’une d’entre elles. C’était une patiente qui avait tout essayé et qui était vraiment coincée dans un état qui affectait sa vie, note la psychiatre. Durant deux ans, nous tentions de l’amener à réduire son temps d’entraînement de 5 ou 10 minutes par jour, et nous n’y arrivions pas. Quelques semaines après avoir commencé le médicament, elle a réussi à augmenter la variété de ce qu’elle mangeait et elle a pu réduire son temps d’entraînement de moitié.

La jeune femme confirme que le donépézil l’a aidée à reprendre le contrôle de son comportement, là où les traitements précédents avaient échoué. Avant, j’avais l’objectif de prendre soin de ma santé, mais je ne me sentais pas capable d’effectuer ces changements

, dit-elle.

Avec le médicament, ça m’aide à surmonter l’anxiété que je ressentais quand je tentais de faire ces changements.

Madelyn Eybergen a pu reprendre la pratique du saut en hauteur après avoir suivi le traitement.

Photo : Madelyn Eybergen

Toutefois, le donépézil a des inconvénients : il augmente la pression artérielle de façon importante, ce qui peut être dangereux pour des patients dont la santé physique est déjà fragile. Pour traiter les patients anorexiques, la médecin et le chercheur ont convenu de le prescrire à un dixième de la dose habituelle, ce qui a nécessité une préparation spéciale.

Pour contourner ce problème, Salah El Mestikawy travaille présentement à mettre au point une nouvelle molécule qui aura le même effet que le donépézil sur le cerveau, mais sans ses effets secondaires. En attendant que ce médicament soit prêt, le donépézil reste une solution temporaire, que le chercheur souhaite maintenant tester avec de plus grandes cohortes de patients.

En ce qui concerne Madelyn Eybergen, le traitement lui a permis de renouer avec une vie normale. J’ai pu guérir des blessures que j’avais l’an dernier, dit-elle. Je n’ai plus de douleurs partout. J’ai plus d’énergie, et je n’ai plus tout le temps froid.

Elle a pu surtout reprendre la pratique de son sport favori. Je vais beaucoup mieux, je cours plus rapidement, je suis beaucoup plus forte, et j’espère que je pourrai compétitionner cette année

, confie-t-elle avec espoir.

À lire aussi :

Le reportage de Bouchra Ouatik et de Sylvain Caron est diffusé à l'émission Découverte le dimanche à 18 h 30 sur ICI Radio-Canada Télé.