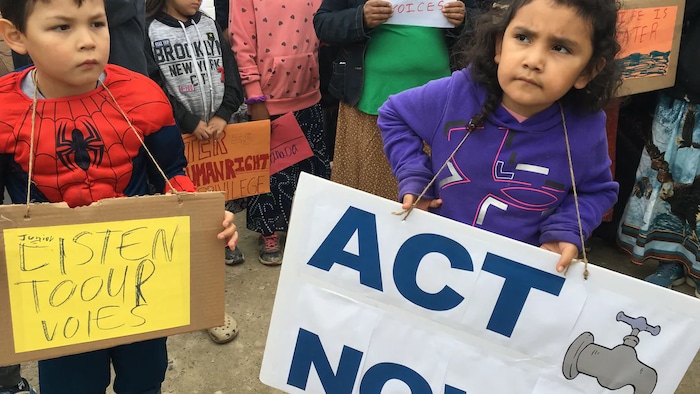

Crise de l’eau : « [Les Premières Nations] méritent de l’eau potable, tout comme vous »

Les maisons d'Attawapiskat ont l'eau courante, mais celle-ci n'est pas potable. (Photo d'archives)

Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

Un membre de la communauté crie d’Attawapiskat, à l’ouest de la Baie-James, a déposé une plainte auprès de l’ONU pour faire pression sur le gouvernement canadien. Il estime qu’encore trop de gens n’ont pas accès à une eau potable et de qualité dans l’un des pays les plus riches de la planète.

Charles Hookimaw est fier de dire qu’il est né et a grandi à Attawapiskat. Il est cependant moins fier de l’accès défaillant à l’eau potable dans sa communauté, une réalité qui afflige bien d’autres Premières Nations au pays.

Pour alerter les instances internationales et rappeler au Canada ses obligations, il a rédigé, avec l’aide d’un avocat, un document de 500 pages destiné au Conseil des droits de l’homme des Nations unies, à Genève. Cette énorme tâche lui a pris environ trois ans.

Charles Hookimaw demande notamment à l’ONU de reconnaître l’incapacité du Canada à répondre aux défis concernant l’eau potable, alors que le Canada demande d’obtenir un siège au sein du Conseil.

Il compte aussi rencontrer le rapporteur spécial des Nations unies sur l’eau et l’assainissement le mois prochain à Toronto.

- Ailleurs sur info Selon Trump, une peine de prison pourrait être un « point de rupture » pour ses partisans

- Ailleurs sur info Élections américaines : « L’inquiétude ne nous sert pas », dit l’ambassadrice du Canada

- Ailleurs sur info Dix ans après la tuerie de Moncton, la GRC tarde à mettre en œuvre une recommandation

Le Canada se targue d’être l’un des pays les plus riches du monde. Vous savez, le G7 et le G20. Et pourtant, ils ne peuvent même pas s’occuper de leurs propres citoyens dans leur propre pays

, dénonce Charles Hookimaw.

[Les membres des Premières Nations] méritent de l’eau potable dans leurs maisons, tout comme vous. Tout comme vous dans votre maison à Montréal.

De l’eau courante, mais pas nécessairement potable

La communauté a déclaré l'état d'urgence il y a bientôt cinq ans concernant la qualité de l'eau pour ses membres. (Photo d'archives)

Photo : CBC News / Jorge Barrera

Charles Hookimaw exige aussi une solution à long terme pour Attawapiskat, car il estime que le processus en place dans sa communauté ne résout pas vraiment les problèmes d’accès à l’eau potable.

Dans les années 1990, [le gouvernement] a commencé à construire des infrastructures pour avoir de l’eau courante dans nos maisons. Mais nous savons que nous ne pouvons pas boire cette eau. Elle n’est pas vraiment saine et propre

, explique-t-il.

L’eau coule donc dans les maisons de la communauté, mais personne ne l’a jamais consommée. Attawapiskat dispose d’un système distinct pour l’eau potable, qui est filtrée par un système d’osmose inversée et distribuée dans deux stations d’arrosage.

Les membres de la communauté doivent donc se rendre aux stations pour remplir leurs bidons pour avoir de l’eau propre à la consommation.

Attawapiskat puise son eau d’un lac qui contiendrait des niveaux élevés de matières organiques naturelles, ce qui nécessiterait de fortes doses de chlore pour tuer les bactéries. Ces conditions sont à l’origine de niveaux potentiellement nocifs de trihalométhanes et d’acides haloacétiques, des substances chimiques qui ne disparaissent pas lorsque l’eau est bouillie.

En juillet 2019, le conseil de bande a déclaré l’état d’urgence après la découverte de cette situation. Il avait alors interdit aux membres de se baigner dans cette eau, de laver les aliments avec et avait recommandé d’aérer les pièces lorsque l’eau coulait pour ne pas inhaler de vapeurs.

Nous ne pouvons pas jouer avec les vies, en particulier celles des Premières Nations qui sont vulnérables

, souligne Charles Hookimaw.

Dans la foulée de l’état d’urgence de 2019, le gouvernement avait annoncé un investissement de 1,5 million de dollars pour trouver des solutions provisoires. En visite dans la communauté, le ministre des Services aux Autochtones de l’époque, Seamus O’Regan, avait aussi promis une nouvelle station d’épuration, sans donner de date précise.

Seamus O'Regan assistant à une réunion communautaire dans la Première Nation d'Attawapiskat en 2019 lors de sa visite sur place en tant que ministre des Services aux Autochtones.

Photo : Contribution spéciale / Jonathan Nakogee

Sur le site du gouvernement fédéral, Attawapiskat ne figure pas parmi les 26 communautés concernées par les 28 avis sur la qualité de l’eau potable à long terme. Ce qui est fou!

, dénonce le Cri, car en même temps, on nous dit de ne pas prendre de douches trop longues, par exemple

, illustre-t-il en évoquant un manque de confiance envers le gouvernement.

Pourquoi ne pouvons-nous pas avoir de l’eau potable qui sort de nos robinets dans nos maisons, comme n’importe quel autre Canadien ordinaire?

questionne-t-il.

Le conseil de bande n’a pas répondu à nos sollicitations concernant son éventuel soutien à M. Hookimaw, mais ce dernier indique avoir pris cette initiative seul.

Fin 2023, l’actuelle ministre des Services aux Autochtones, Patty Hajdu, présentait un projet de loi pour améliorer la qualité de l’eau dans les communautés du pays. En vertu de cette nouvelle loi, les communautés auraient un mot à dire sur la gestion de l’eau potable et l’établissement des normes.

SAC a indiqué par courriel travailler en étroite collaboration avec Attawapiskat sur un certain nombre de projets visant à soutenir l’accès à long terme de l’eau potable pour la communauté

.

À la mi-février, SAC et le conseil de bande ont convenu d’un investissement de 1,9 million de dollars supplémentaires pour répondre aux préoccupations immédiates concernant la quantité d’eau actuellement disponible

.