Ghislain Picard : « 2023, une année remplie d’occasions manquées pour Québec »

S'il est critique envers le gouvernement Legault, le chef de l'APNQL constate aussi que les dossiers ne progressent pas comme il le souhaite au niveau fédéral. « L'affaiblissement du gouvernement libéral dans les derniers mois a pour conséquence qu'il est beaucoup plus prudent dans ses politiques. »

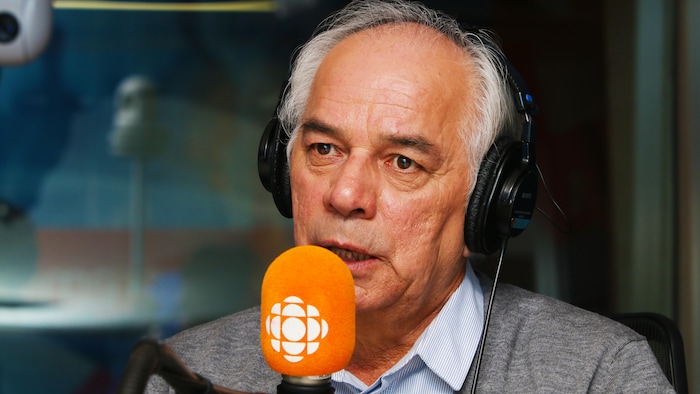

Ghislain Picard, chef de l'APNQL (Photo d'archives)

Photo : Radio-Canada / Pascal Michaud

Racisme systémique, grands projets énergétiques, mise en œuvre de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, autant de sujets qui ont retenu l'attention en 2023, une année marquée par la persistance d'un « fossé important avec Québec » de même que par un certain recul avec Ottawa, aux dires du chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL), Ghislain Picard.

Créée en 1985, l'APNQL représente 43 communautés autochtones au Québec et au Labrador. Les chefs des communautés membres se réunissent environ quatre fois par année afin de discuter de leurs enjeux respectifs. L'organisation a pour mandat de promouvoir et de défendre les dossiers les plus importants auprès des gouvernements.

Notre approche est toujours de mettre la barre le plus haut possible sur la base de nos quatre grands principes, qui sont la gestion des projets sur le territoire, le partage des revenus, la consultation et l'environnement

, explique Ghislain Picard, en entrevue avec Espaces autochtones.

En 2023, plusieurs communications ont été adressées à des ministres québécois, mais la plupart sont restées sans réponse.

Différents points ont été mis de l'avant cette année, notamment sur le plan des questions de sécurisation culturelle, de protection de nos langues, de l'exploitation et du développement de nos territoires. Mais avec le gouvernement actuel, c'est un dialogue de sourds

, observe le chef.

Un constat qui tranche avec les engagements du premier ministre François Legault de s'impliquer plus directement dans les dossiers touchant les Premières Nations, selon le chef.

Il fait exactement l'inverse de ce qu'il annonçait en campagne électorale, l'an passé. Il se tient le plus loin possible des dossiers autochtones et ne fait aucune sortie publique à leur sujet

, remarque-t-il.

Toutes questions touchant les Autochtones, tant au provincial qu'au fédéral, sont hautement politisées, alors qu'elles sont des enjeux de justice. Les droits inhérents des peuples autochtones et les injustices auxquelles ils font face demanderaient pourtant que les débats soit livrés avec compassion, humanisme, ce qui n'est pas l'approche des gouvernements.

Une question de perspective

Un survol des événements de l'année 2023 montre un écart important entre les positions du Québec et des Premières Nations. Reste à tenter de l'expliquer.

Au printemps, l'APNQL a accompagné Femmes autochtones du Québec (FAQ) à l'Assemblée nationale afin de demander à nouveau au gouvernement Legault de reconnaître l'existence du racisme systémique.

La présidente de FAQ, au centre, était accompagnée du chef de Manawan Sipi Flamand, du chef de l'APNQL Ghislain Picard ainsi que de Manon Massé de Québec solidaire.

Photo : Radio-Canada / Jérôme Gill-Couture

Un dossier sur lequel il n'y a plus grand-chose à dire, à part le fait que la Coalition avenir Québec choisit de s'isoler dans sa position, alors qu'il y a pratiquement consensus sur la question. Tous les autres partis politiques de l'Assemblée nationale le reconnaissent, de même que le gouvernement fédéral

, indique M. Picard.

À la suite du décès de Joyce Echaquan sous les insultes du personnel de l'Hôpital de Joliette en 2020, le rapport de la coroner Géhane Kamel (Nouvelle fenêtre) avait formulé comme première recommandation la reconnaissance du racisme systémique par le gouvernement du Québec.

L'année précédente, c'était la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec qui avait, elle aussi, conclu à l'existence de racisme systémique au sein d'institutions québécoises. Le dépôt du rapport avait d'ailleurs été suivi d'excuses de la part du premier ministre François Legault.

Les excuses de François Legault avaient fait l'unanimité en 2019. Il n'y avait pas de partisanerie, elles montraient un réel désir de changement. Depuis, tout ce que nous voyons, c'est de la contradiction.

Parmi les contradictions relevées cette année, il y a notamment la manière dont Québec a mené les négociations avec les communautés innues du regroupement Petapan, ou encore la façon dont a été élaboré et présenté le projet de loi 32 sur la sécurisation culturelle des Autochtones dans le réseau de la santé.

À ce sujet, le chef de l'APNQL avait d'ailleurs publié en septembre une lettre ouverte dans laquelle il expliquait sa position par rapport à la démarche choisie par Québec.

Pour ce projet de loi, la CAQ a affirmé au départ avoir consulté 15 groupes autochtones. C'est ensuite passé à 13, puis à 11, et on ne sait même pas de quelles organisations il s'agit. On est loin du codéveloppement, on est plutôt dans le mépris de notre droit inhérent à l'autonomie gouvernementale

, déplore le chef.

L'idée de développer une loi sur la sécurisation culturelle sans créer de réels partenariats avec les Premières Nations est ainsi complètement paradoxale à ses yeux. Il n'y a pas de collaboration étroite, alors que ça s'est déjà fait à Ottawa [...] C'est à l'image de 2023, une année remplie d'occasions manquées pour Québec.

Sa longue expérience lui permet d'observer de grandes tendances chez les gouvernements qui se sont succédé à la tête de la province.

L'histoire politique du Québec fait en sorte que son gouvernement est très craintif face à toute avancée qui verrait se confirmer la volonté politique des Premières Nations. La situation remonte au rapatriement de la Constitution en 1982 ainsi qu'à l'accord du lac Meech. Le Québec est probablement la province la plus attachée à son désir de dicter les règles du jeu en ce qui concerne les questions autochtones.

Cependant, pour lui, l'existence de droits inhérents pour les Premières Nations est un fait inaliénable. Le passé du Québec le campe dans le vieux réflexe colonial de croire qu'il ne peut exister que deux ordres de gouvernement au Canada. Pourtant, nous sommes toujours là, et n'avons jamais rien cédé.

C'est cette conception qui empêche les choses d'avancer, d'après le chef Picard, qui remarque d'ailleurs que les choses évoluent plus vite hors de la sphère politique.

Dans la société civile, nous créons de plus en plus de partenariats avec des organisations ou des entreprises de tous les secteurs. On a de bien meilleurs rapports avec le monde des affaires, le réseau de la santé et même avec Hydro-Québec qu'avec le gouvernement provincial

, souligne-t-il.

En novembre, le PDG d'Hydro-Québec Michael Sabia a clairement indiqué en commission parlementaire que le développement de nouveaux barrages ne pourra se faire sans l'accord des communautés autochtones concernées.

Photo : Radio-Canada / Assemblée nationale du Québec

En novembre, la société d'État a annoncé son intention de bâtir de nouvelles centrales hydroélectriques d'ici 2035. Son nouveau PDG, Michael Sabia, semble toutefois engagé dans la même direction que sa prédécesseure, Sophie Brochu, en ce qui a trait aux relations avec les Autochtones.

M. Sabia semble vouloir continuer de sortir des sentiers battus, c'est encourageant. Il a déjà annoncé que la création de partenariats avec les Autochtones, sans oublier le passé, était importante. On aura besoin de plus de conversations pour bien voir où l'on se situe

, résume-t-il.

Un ralentissement à Ottawa

Les dernières années ont permis de faire avancer plusieurs dossiers avec Ottawa, selon Ghislain Picard, qui en profite pour saluer le dépôt, le 11 décembre, d'un projet de loi qui vise à améliorer la qualité de l'eau dans les communautés des Premières Nations.

Même si ce n'est pas parfait, on a avec cette loi l'exemple de ce que permet une approche collaborative avec les Autochtones. C'est ce que nous avions vu avec C-92 sur la protection de la jeunesse, et C-91 sur les langues autochtones

, indique M. Picard.

À noter que le projet de loi C-92 est contesté devant la Cour suprême par Québec, qui estime que ce texte législatif entrerait en conflit avec certaines de ses compétences.

Cependant, le chef Picard remarque un ralentissement des efforts du fédéral dans les dossiers autochtones.

Comme je le disais au départ, même si elles ne devraient pas toujours l'être, les questions autochtones sont hautement politisées. L'affaiblissement du gouvernement libéral dans les derniers mois a pour conséquence qu'il est beaucoup plus prudent dans ses politiques

, analyse le chef.

Parmi les grands dossiers sur la table avec Ottawa cette année, on compte la reconnaissance des services policiers autochtones comme essentiels, ainsi que la mise en œuvre de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA).

En juin, le plan d'action (Nouvelle fenêtre) sur la mise en œuvre de la loi sur la DNUDPA a été dévoilé. À terme, cette loi vise l'implantation de la Déclaration dans l'ensemble du contexte juridique canadien qui concerne les Autochtones.

On juge que le plan d'action est le geste approprié pour la suite, mais on constate aussi que le plan d'action n'est pas tout à fait aussi contraignant que ce que prévoyait la loi au départ

, explique M. Picard.

Sur le plan des services policiers, un sous-financement systématique a mené l'Assemblée des Premières Nations à demander qu'Ottawa reconnaisse comme essentiels les services policiers autochtones, en juillet. C'est d'ailleurs M. Picard qui portait ce dossier au sein de l'organisation nationale.

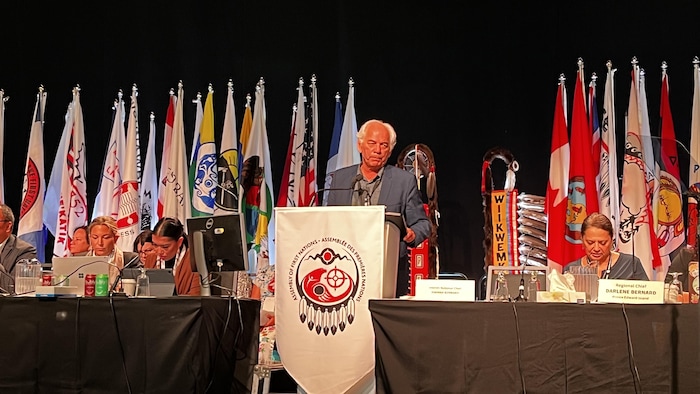

Le chef régional du Québec Ghislain Picard, portant le dossier des services policiers autochtones lors de l'Assemblée générale annuelle de l'Assemblée des Premières Nations (APN) à Halifax, en juillet.

Photo : Radio-Canada / Jérôme Gill-Couture

Au moment où les choses commençaient à avancer et où un regroupement d'experts avait été formé afin d'accompagner l'élaboration d'un projet de loi avec le ministère de la Sécurité publique, Ottawa a annoncé un important remaniement ministériel.

C'est sûr que chaque fois qu'il y a de nouveaux ministres, on doit reconstruire des relations. Dès le lendemain du remaniement, le nouveau ministre, Dominic LeBlanc, a reçu une lettre qui l'invitait à participer aux travaux. On n'a toujours pas eu de réponse, cinq mois plus tard...

, constate M. Picard.

La montée en popularité du Parti conservateur n'est pas étrangère à la situation, selon Ghislain Picard, qui remarque que les efforts des libéraux sont orientés ailleurs présentement.

On n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, on doit travailler avec ce qu'on a et régler le plus de dossiers possible avec le gouvernement actuel. Quand l'ouverture est limitée, notre rôle est plus passif, mais on reste en veille constante par rapport aux discussions et aux projets gouvernementaux pour voir dans quelle mesure ils s'appliquent à nous.

Le chef dresse le bilan d'une année chargée et pleine d'incertitudes pour les Premières Nations sur le plan politique.

Les choses s'améliorent tranquillement, on ne peut le nier. Pour avoir des solutions durables, cependant, il faudra que les questions autochtones soient abordées différemment par les gouvernements, d'une manière qui nous implique et qui est centrée sur le fond des problèmes

, rappelle le chef Ghislain Picard.