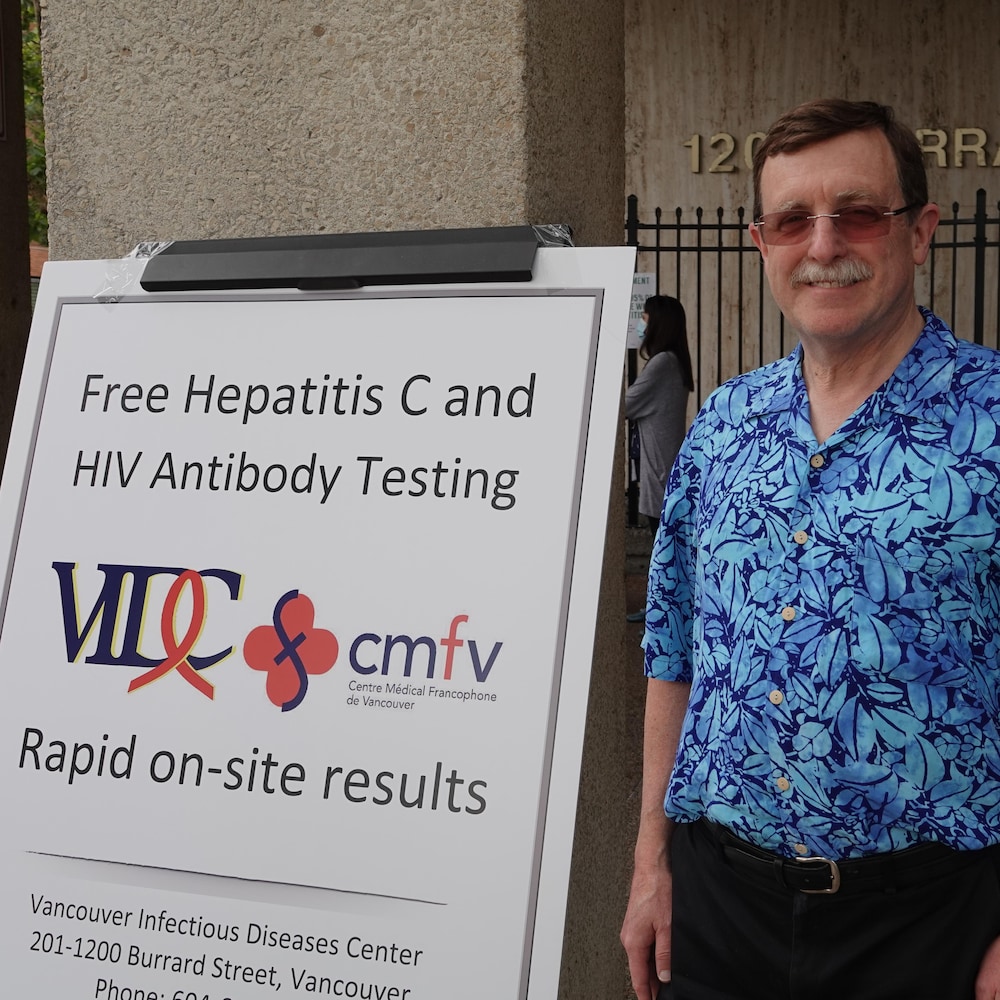

Avec sa chemise hawaïenne, Brian Conway a des airs de touriste dans le Downtown Eastside de Vancouver. Pourtant, ici, c'est chez lui. La COVID-19 est la troisième épidémie que le médecin affronte en 25 années de pratique dans ce quartier marqué par l'itinérance et les surdoses. Devenu intervenant de première ligne pendant la crise du VIH et ensuite pour lutter contre l’hépatite C, il est toujours au front pour offrir une certaine stabilité à ceux que le système a échappés.

Soigner les oubliés du Downtown Eastside

Soigner les oubliés du Downtown Eastside

Texte : Claude St-Denis et Marylène Têtu | Photo : Camille Vernet

À 16 h, un mercredi de juillet, au moment même où les rares bureaux occupés du centre-ville de Vancouver se vident de leurs travailleurs, le refuge pour hommes itinérants des Œuvres caritatives catholiques, lui, se remplit.

Pendant que les résidents font la file, une équipe médicale arrive, masque au visage et éprouvettes à la main, pour proposer des tests de dépistage en tout genre à une vingtaine d’hommes parmi les pensionnaires d’un soir. VIH, hépatite C, COVID-19, tout y passe, avec, pour les volontaires, le doux réconfort que représente une carte de 10 $ à échanger chez Tim Hortons.

Cette visite, la première en près de trois mois dans l’un des seuls refuges restés ouverts pendant le confinement imposé par la COVID-19, marque un retour à la normale pour cette équipe de dépistage ambulante.

La nouvelle normale

, s’empresse de préciser le médecin qui est à leur tête, que la majorité de ses patients appellent affectueusement « le Doc ». Médecin des oubliés de la société, il s’affaire, depuis le début de la crise du sida, dans les années 1990, à réinsérer dans le système ceux que la pauvreté, les dépendances ou l’isolement ont coupés des services sociaux et médicaux traditionnels.

Son instrument de prédilection? Un tabouret à quatre pattes.

L’image est simple et la méthode, éprouvée. Elle vise à stabiliser leur santé physique, leur santé mentale, leurs dépendances et leurs liens sociaux pour leur permettre de se raccrocher à la vie.

L’opération demande toutefois du temps, de bons contacts et beaucoup de caractère.

Une première épidémie révélatriceUne première épidémie révélatrice

Parmi les victimes qu’a laissées dans son sillage le sida, il y a Neil.

Dans la clinique « covidisée » du Centre des maladies infectieuses de Vancouver, ce grand gaillard au regard bleu vif attend patiemment « le Doc ». Son manteau de cuir noir semble peser lourd sur ses épaules. Livre à la main, il vient pour faire le suivi de sa médication : méthadone et trithérapie.

Lorsqu’il se raconte, ce Torontois dit être issu d’une bonne famille

, qui lui a permis d’aller à l’école privée et d’étudier en arts visuels à l’université. Malgré une jeunesse qu’il considère comme privilégiée, il a vu sa vie basculer lorsqu’il avait 30 ans. Détournant le regard, il dit se souvenir avec précision du moment où il a contracté le VIH.

À 56 ans, il n’en veut à personne pour son passé et se dit satisfait d’avoir choisi de vivre à Vancouver, une ville progressiste au plan social, comme Amsterdam

, ajoute-t-il. Il n’y a pas de barrières ici.

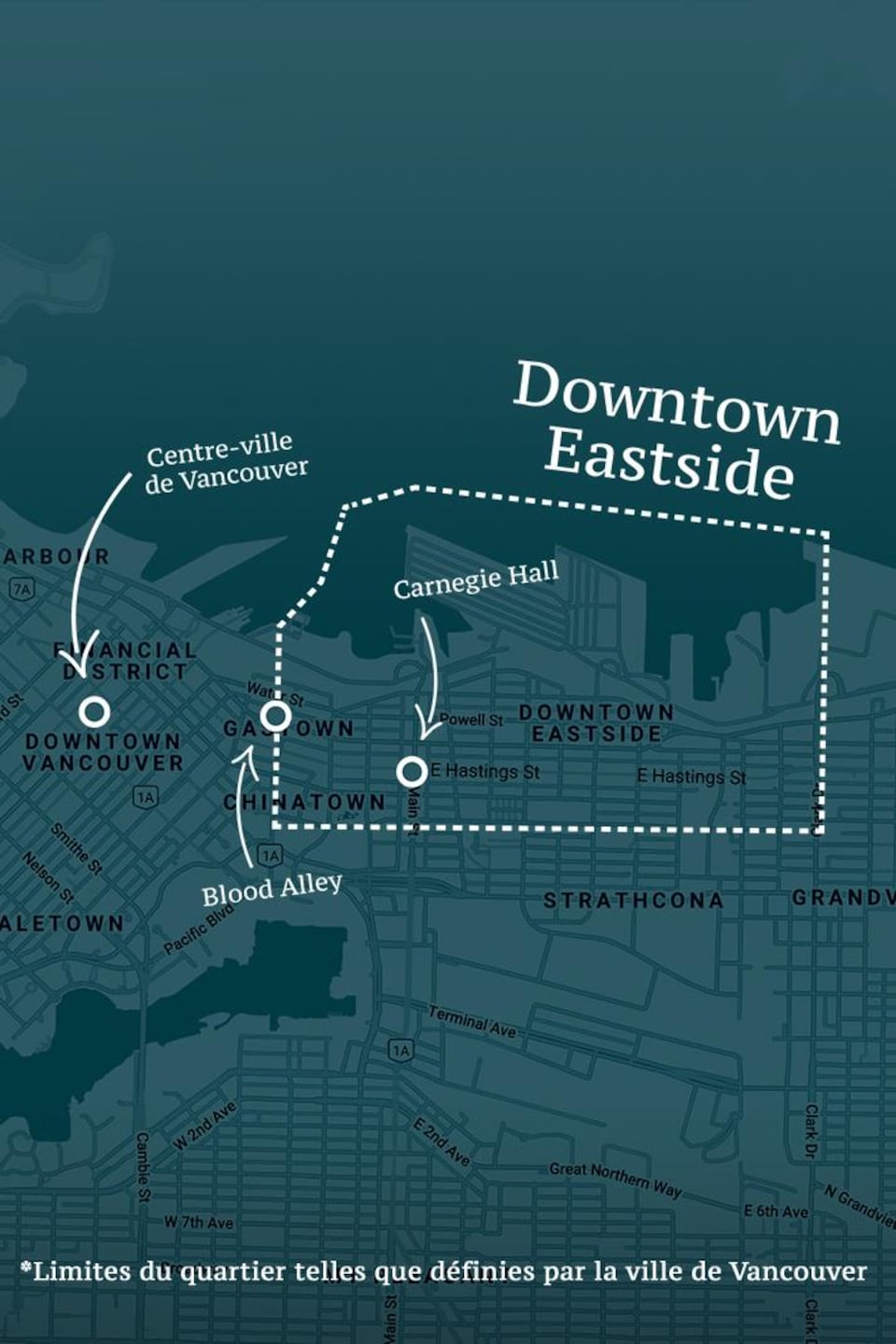

Neil a d’abord fréquenté la défunte clinique Gastown. Elle était dans la « Blood Alley », une ruelle célèbre, en bordure du quartier historique Gastown et du Downtown Eastside, où coulait le sang des boucheries qui la parsemaient au début du 20e siècle. Un surnom acquis quelques décennies plus tard et qui s’est tristement confirmé lorsque les quelques mètres de pavé sont devenus un haut lieu des surdoses dans les années 1990.

C’est quand la clinique a fermé ses portes que Neil a rencontré le Dr Conway. Vingt ans plus tard, ils se parlent comme des amis de longue date et se rappellent cette époque où le sida faisait des ravages dans le quartier auprès des utilisateurs de drogues injectables.

Aujourd’hui, le VIH a plutôt cédé le pas aux opioïdes comme principale cause de mort dans le Downtown Eastside en grande partie à cause de la consommation de fentanyl. Ce coin de la ville, Neil le décrit avec un sourire en coin comme un morceau de l’enfer

.

Il s'empresse toutefois d’ajouter que plusieurs personnes, dont « le Doc », viennent en aide aux habitants de ce qui est devenu les oubliettes de la ville. Il m’a toujours traité en respectant mes besoins

, souligne l’artiste, qui est devenu dépendant à la drogue il y a près de trois décennies, mais qui est abstinent depuis six mois.

« Le Doc est compréhensif et jovial. Je suis souvent isolé, mais il est là, peu importe si j’ai des rechutes ou des ennuis de santé mentale. »

Lorsque l’infectiologue quitte la salle pour aller examiner d’autres patients, l’enthousiasme de Neil s’assombrit. Il tient à ce que l’on sache que se raccrocher à une vie « presque normale » est tout un défi quand on doit composer tant avec un casier judiciaire qu’avec les stigmates du sida, même contrôlé.

Des patients comme Neil, il y en a une centaine qui visite le Centre des maladies infectieuses de Vancouver. Le VIDC, selon l’acronyme anglophone, a été mis sur pied par Brian Conway en 2000 pour traiter ceux qui sont atteints du sida et de l’hépatite C, pour qui il n'y avait pas de place dans le système de santé à cette époque.

Pour répondre à la demande, l’équipe a grossi, passant de quatre employés à près d’une vingtaine au fil du temps. Ses membres s’affairent dans le laboratoire de recherche ou à la clinique, qui occupent la majeure partie du deuxième étage d’une tour au centre-ville.

L’emplacement n’a rien d’un hasard. La clinique se trouve en bordure du quartier gai et à un jet de pierre de l’Hôpital Saint-Paul, le centre hospitalier le plus près du Downtown Eastside, où l’on reçoit au moins une et parfois près de 20 victimes de surdose chaque jour.

De la médecine à l’échelle humaine

Premier de classe à l’école primaire et au secondaire, Brian Conway a mis de côté le français après le cégep pour faire ses études de médecine à l’Université McGill, à Montréal.

« J’avais des 100 % partout, sauf en éducation physique, où j’étais ordinaire. Je ne suis pas Superman. »

Fraîchement diplômé de médecine en 1982, celui qui a obtenu le titre d’étudiant francophone à sa première année d’études pour avoir répondu à ses questions d’examen uniquement en français s’est ensuite dirigé vers le Manitoba pour y faire sa médecine interne et se spécialiser en maladies infectieuses.

À cette époque, le sida faisait les manchettes. Les aspects sociaux et médicaux de cette maladie le fascinaient. En 1988, il a obtenu une bourse d’études pour faire une formation en virologie à l’Université Harvard, le haut lieu de la recherche sur le VIH-sida de l’époque.

Aujourd’hui, la photo en noir et blanc de son groupe d’étude de la prestigieuse université américaine tient une place de choix à côté de ses diplômes, sur les murs orange brûlé de son bureau. C’est là-bas qu’il a rencontré et côtoyé des chercheurs de renom, comme le Dr Robert Schooley et le Dr Martin Hirsch, qui sont devenus des mentors, au point d’avoir une influence sur son approche de la médecine.

Ces hommes qu’il admire ont su s’entourer de gens plus intelligents qu’eux et rester stimulés

, nous confie le Dr Conway, pour qui l’important est de respecter le cheminement de chacun en encourageant les gens à avancer sans les y contraindre.

« On ne doit pas copier le monde, on doit faire son chemin, et quand on est plus âgé et qu’on voit la liste de gens qui ont toujours de l’estime pour notre travail, on peut être fier. »

C’est après un passage de quatre ans à l’Université d’Ottawa qu’il a accepté, en 1994, un poste au Centre d’excellence de la Colombie-Britannique pour le VIH-sida.

Son arrivée à Vancouver lui a ouvert les yeux sur la réalité d’une partie de la population sidéenne laissée pour compte par les efforts de lutte contre la maladie : les utilisateurs de drogue par intraveineuse.

En 1997, les chercheurs dans le domaine du sida estimaient que le Downtown Eastside avait le plus haut taux d’infection en Amérique du Nord.* Des 8000 toxicomanes qui vivaient alors dans les rues de ce quartier défavorisé, environ 40 % étaient séropositifs. L’état d’urgence a été déclaré par les autorités de la santé de Vancouver-Richmond.

* Source : MacLean's, The Deadly Streets(en anglais)

En effectuant des tests sanguins, l’infectiologue a réalisé que les consommateurs de drogues qui déambulaient dans la rue Hastings et les ruelles avoisinantes étaient aussi atteints de l’hépatite C. Celui qui s’intéressait déjà à l’aspect social de la médecine a alors choisi de consacrer sa carrière aux plus vulnérables en privilégiant une approche plus englobante.

Vaincre une épidémie silencieuseVaincre une épidémie silencieuse

En cette fin des années 1990, le virus de l’hépatite C (VHC), une maladie insidieuse et destructrice, se passait, tout comme le VIH, d’aiguille en aiguille chez les utilisateurs de drogues fortes.

En Colombie-Britannique, on estimait alors que 60 000 personnes souffraient de ce que les gens de la rue nomment l’« Hep C ». Comme c’est souvent le cas avec ce genre de statistiques peu enviables, le Downtown Eastside était surreprésenté. Le VHC était présent chez environ 80 % des habitants du quartier.

Comme le sida au début et la COVID-19 aujourd’hui, l’hépatite C est devenue une porte d’entrée de choix pour permettre au Dr Conway de réinsérer des patients marginalisés dans le système, de stabiliser leur tabouret à quatre pattes

, comme il aime décrire son approche.

Tout débute souvent par une visite impromptue, un test de dépistage rapide, puis un diagnostic, qui conduit vers un suivi à long terme. Au fil du temps, une relation de confiance naît et grandit entre les patients et « le Doc ».

Un court passage dans le Downtown Eastside avec le médecin suffit pour s’en convaincre : les habitants le connaissent et se confient à lui.

À l’angle des rues Main et Hastings, sorte d’îlot-maître de cet archipel des oubliés où les plus vulnérables de Vancouver se heurtent au flot constant des voitures et au mépris de certains des mieux nantis, le centre communautaire Carnegie Hall, sa bibliothèque et ses toilettes publiques se dressent comme un phare.

« Le Doc » y est apprécié, et ses traditionnelles chemises hawaïennes ont tôt fait d’attirer l’attention de la foule bigarrée qui anime le secteur.

Toutes les cinq minutes, quelqu’un vient lui serrer la main. COVID-19 oblige, il leur tend plutôt le poing ou le coude, mais les contacts sont chaleureux, et les passants se font un point d’honneur de raconter comment « le Doc » les a soignés, entre autres, de leurs souffrances liées à l’« Hep C ».

Un de ceux-là, un homme dont les bras sont aussi chargés de tatouages représentant des symboles autochtones que ses mains le sont de paquets de cigarettes, lui lance un : Hey Doc, ça fait longtemps que je vous ai vu!

Puis le médecin tourne son regard et aperçoit une femme qui était à sa clinique il y a tout juste quelques heures.

Un aîné en fauteuil roulant lui fait signe de s’approcher parce qu’il veut se confier. Le Dr Conway ne l’a pas vu depuis deux ans, mais lui, il se souvient du médecin bilingue et de ses bons soins. L'infectiologue explique, un brin de tristesse dans la voix, que cet homme s’est retrouvé paralysé à la suite d’une infection au dos qui n’a pas été traitée et qui a atteint son système sanguin.

Prescrire aussi de l’espoir

Paul Miller a eu plus de chance. Il a croisé le Dr Conway au bon moment, il y a quatre ans. L’homme dans la soixantaine, dont la chevelure blanche tranche avec le châtain roux des cheveux du médecin malgré leur âge similaire, souffrait de l’hépatite C.

Originaire de Burnaby, en banlieue de Vancouver, Paul explique qu’il est l’une des victimes du scandale du sang contaminé, survenu il y a 35 ans.

L’enthousiasme avec lequel il raconte son histoire contraste avec le côté surréaliste, mais devenu anodin, du lieu où il se confie. À deux mètres de là, des itinérants sont avachis sur le sol, d’autres dorment, le visage collé à l’asphalte et la seringue accrochée au bras.

J’ai encore des heurts, mais je suis plus ou moins rétabli

, avoue Paul, avant d’informer « le Doc » qu’il a donné ses coordonnées à un ami qui souffre aussi de l’hépatite C. L’infectiologue s’empresse de l’inviter au repas du vendredi au VIDC, le premier événement social organisé par le centre depuis le mois de mars.

C’est que chaque vendredi, ou presque, l’équipe avait l’habitude d’accueillir les patients et de leur offrir un repas accompagné d’un tirage. Le Dr Conway précise que c’est une façon de voir comment ils vont sans que ce soit un rendez-vous médical formel.

C’est aussi un moyen, pour lui, de stabiliser l’aspect social de leur vie, une autre des pattes du tabouret sur lequel sa méthode repose, avec la santé physique, la santé mentale et la gestion des dépendances.

Cette « patte » s’est toutefois retrouvée suspendue dans le vide lorsque la crainte de voir le coronavirus se répandre comme une traînée de poudre dans cette population, à la fois la plus vulnérable et l’une des moins enclines à pratiquer la distanciation physique de la ville, a incité la Santé publique à imposer un resserrement des mesures d’hygiène.

Ce quartier des délaissés, « le Doc » s’en est fait un allié. Avec son équipe, il y tient régulièrement une clinique ambulante. Il y rencontre des personnes marquées par les lourdes étiquettes de toxicomane, de sidéen ou d’itinérant imposées par le regard de ceux qui n’habitent pas l’archipel de béton et d’asphalte.

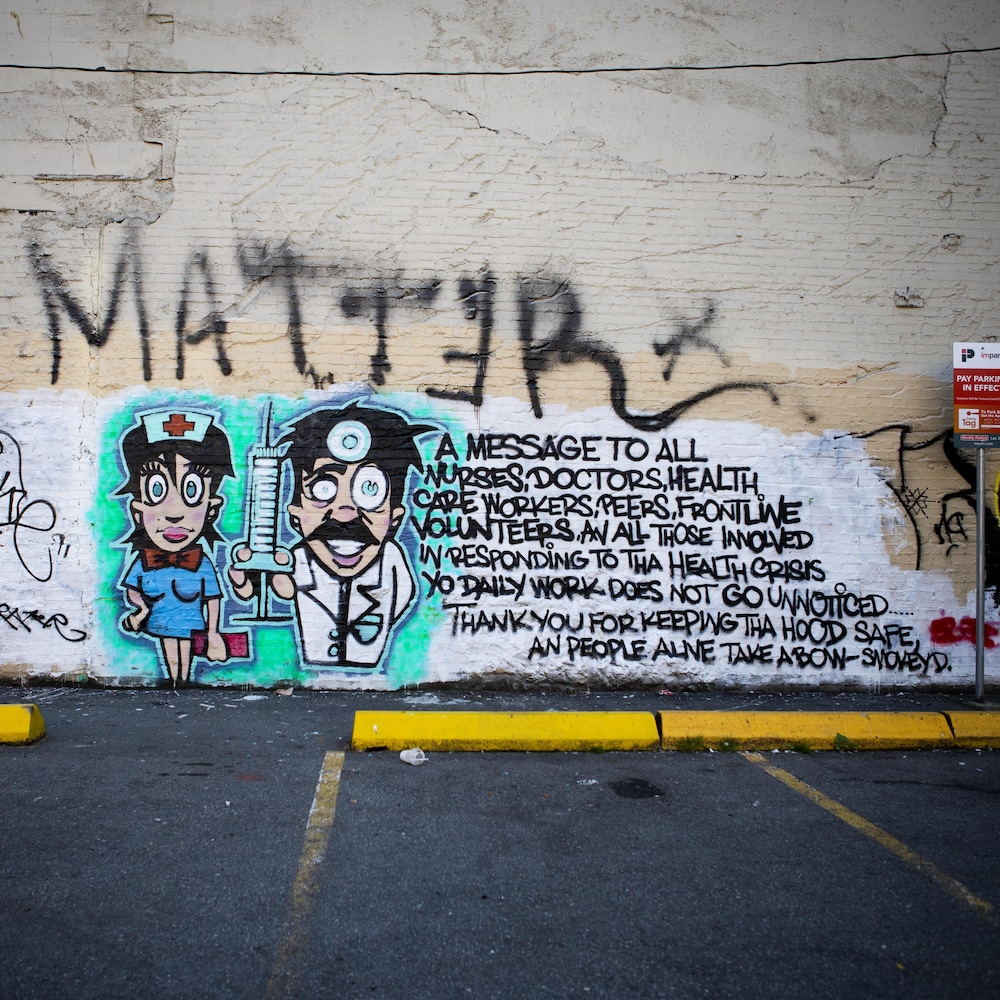

À quelques rues du centre communautaire Carnegie Hall, une autre rencontre survient. Au moment où le Dr Conway pose devant l’une des nombreuses murales qui ajoutent un peu de couleur à ce quartier dominé par le gris, un homme crie à pleins poumons : Hey Doc!

C’est Undetectable Bernie! Vous le connaissez?

demande le médecin.

L’Irlandais d’origine est petit, a les nerfs à vif et semble prêt à exploser à tout moment.

Je suis un ex-toxicomane

, dit-il. Au même moment, un homme massif et un peu agressif demande, visiblement embêté par l’entrevue improvisée, qu’on libère le trottoir. À quelques pas de Bernie, une jeune femme et deux jeunes hommes sont en train de s’injecter de la drogue.

Bernie lance alors un regard agacé au médecin, tout en lui promettant qu’il travaille sur son caractère et qu’il essaie d’être plus calme. Mais je suis une balle de fusil, faut juste pas argumenter avec moi

, insiste-t-il en souriant, les yeux pétillants.

Au bout de quelques secondes et après une grande respiration, il confirme qu’il passera à la clinique vendredi, pour le repas. À bientôt, Doc!

lance-t-il avant de reprendre son chemin.

Dévoué et authentique

L'« indétectable Bernie » n’est pas le seul à « avoir la mèche courte ». Le Dr Conway, dont la réputation médicale n’est plus à faire avec ses quelque 150 publications au sujet de l’hépatite C, admet aussi qu’il se fâche trop rapidement.

Mes trois filles pourraient vous le dire, mais je m’excuse aussi rapidement.

L’aînée, Thalia, 15 ans, souligne toutefois que le trait de caractère qui est plus frappant chez son père est son dévouement. Père très occupé, mais présent, et grand amateur de ski et de golf, il tente de ne pas trop parler de son travail à la maison, selon l’adolescente.

Malgré tout, le père insiste pour faire connaître à ses filles cet autre versant de la réalité que tant de Vancouvérois tentent d’oublier et dont il a fait sa spécialité médicale.

Sans aspirer à une carrière en médecine, elle demeure très inspirée par la passion de son père. Si je peux mettre [dans un travail] une fraction du temps qu’il met [à faire le sien], je serai vraiment satisfaite.

S’il croit en la liberté de choix de ses enfants, celui qui a consacré sa carrière au traitement des maladies infectieuse avoue qu’il met parfois de la pression sur ses jumelles de 13 ans et sur leur grande sœur. Pourquoi être ordinaire quand on a le potentiel pour être excellent?

, demande-t-il, les yeux brillants de fierté en pensant à ses trois filles.

Son caractère se reflète aussi dans son métier, et il ne s’en cache pas.

Sa volonté de suivre son intuition à tout prix et son aversion pour la lenteur administrative ne l’ont pas toujours servi. Elles sont notamment à l’origine des divergences d’opinions qui ont conduit à son congédiement par le Dr Julio Montaner, en 1998. Cet échec sera cependant une occasion de relance.

Mon congédiement du Centre d’excellence pour le VIH-sida de la Colombie-Britannique (BC-CfE HIV-AIDS) a été le pire et le meilleur moment de ma vie; j’étais déçu de perdre mon poste, mais ça m’a donné l’énergie et la volonté pour créer le Centre des maladies infectieuses de Vancouver.

Cette même fougue a également précipité la fin de son partenariat avec l’Université de la Colombie-Britannique, en 2012, qui a aussi mis un terme à un mandat d’enseignement. Peut-être que si j’avais plié, certaines choses auraient été différentes

, admet-il.

Qu’à cela ne tienne, Vancouver compte plus d’une université, et le médecin travaille à tisser des liens avec un autre établissement.

Cette recherche acharnée de l’excellence a bien servi le médecin au fil des ans. Son travail auprès des personnes atteintes du VIH-sida et de l’hépatite C a été récompensé par la médaille du jubilé de la reine Élisabeth II en 2012 et par le prix provincial AccolAIDS en 2014.

Le 28 juillet, lors de la Journée mondiale de l’hépatite, la Coalition pour l’élimination mondiale de l’hépatite l’a placé au rang des Champions de l’élimination 2020 en compagnie de cinq autres intervenants des quatre coins du monde.

Ces prix, le Dr Conway refuse de les garder pour lui. Ils doivent servir la cause

, répète-t-il chaque fois. Que ce soit lors de remises de prix, de galas ou d’une entrevue médiatique, il profite de ces occasions pour parler tant de la dignité de ses patients que de leurs besoins.

La nouvelle normalité imposéeLa nouvelle normalité imposée

Des cliniques mobiles à leurs bureaux de la rue Burrard en passant par les rues du Downtown Eastside, tous les lieux où œuvrent les membres de l’équipe du Dr Conway portent aujourd’hui les marques de la COVID-19.

Au-delà de l’équipement de protection individuelle, les protocoles d’intervention ont été revus, tout comme la disposition des locaux, afin de respecter les normes de distanciation.

Mais l’effet du coronavirus dépasse les seuls aménagements physiques. La pandémie a surtout déstabilisé les gens que nous avons rencontrés. Renvoyés d’un refuge à l’autre à cause des fermetures, ils ont aussi été coupés de plusieurs services auxquels ils recourent régulièrement. Ils ne sont pas les seuls.

Le Dr Conway raconte qu’aux quatre coins du centre-ville, les itinérants et les utilisateurs de drogues par intraveineuse n’avaient plus d’accès aux toilettes publiques, plus de douches, [et] les pharmacies leur donnaient leurs prescriptions pour deux semaines plutôt que chaque jour

.

Les conséquences se sont rapidement fait sentir. Une, deux, trois, voire les quatre pattes de leur « tabouret » se sont écroulées, coûtant la vie à certains et laissant de nombreux autres totalement déboussolés.

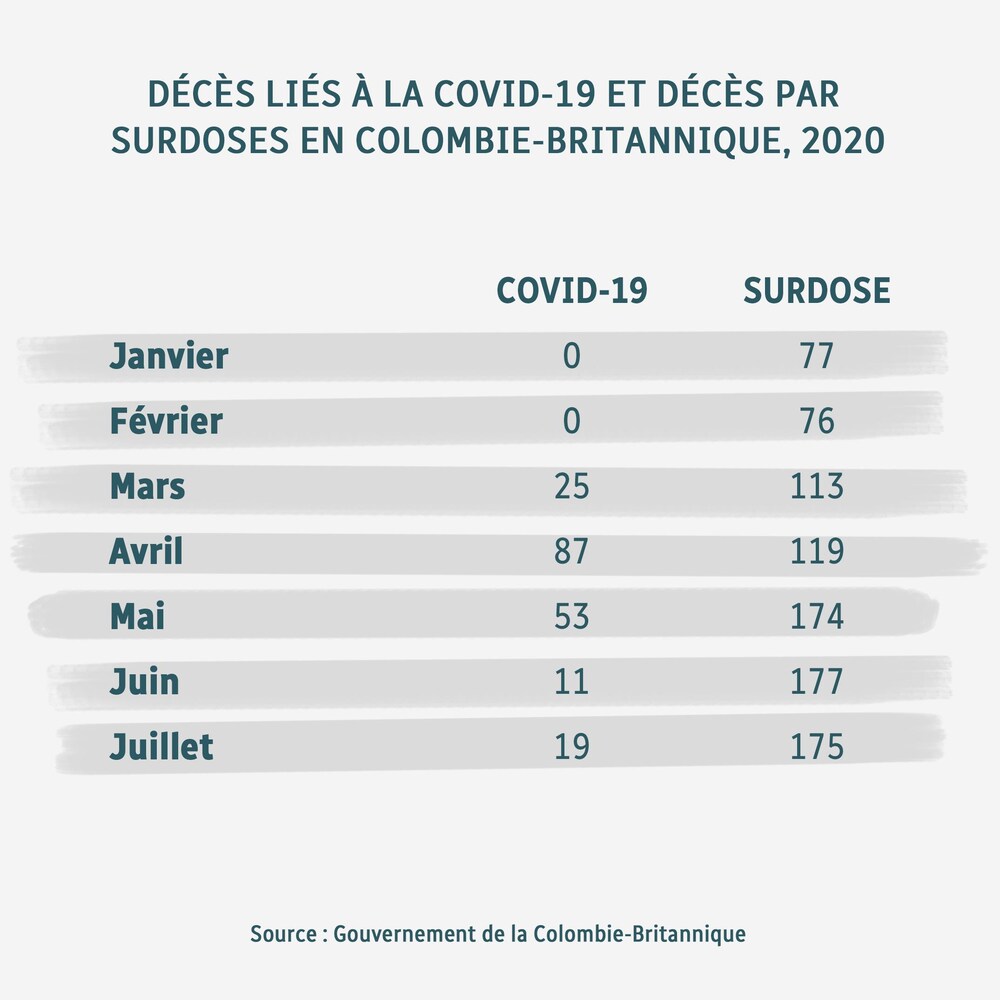

Pour plusieurs, une dépendance à la drogue jusque-là contrôlée est devenue mortelle. Mai a été terrible, et l’on me dit que le bilan de juin sera encore pire

, rapporte le médecin. Avant la pandémie, il y a eu quelques mois encourageants où le nombre mensuel de morts par surdoses s’était stabilisé. Mais depuis, il a explosé.

En juin 2020, 56 personnes sont mortes d’une surdose dans la région de Vancouver, dont 38 en lien avec l’utilisation d’opioïdes. Ces morts de plus, le médecin les attribue en partie à la réorientation de tous les efforts vers la lutte contre la COVID-19.

Et sa récente visite dans le Downtown Eastside lui confirme ses craintes. La crise que l’on traverse laisse derrière elle un paysage de corps décharnés, de seringues abandonnées et de commerces placardés dans ce quartier jadis taxé d’embourgeoisement, mais que les autorités semblent aujourd’hui avoir déserté.

Les seuls indices qui subsistent d’une préoccupation quant à l’extrême nécessité sont la sirène et les gyrophares d’un camion de pompiers et des ambulances au gré des surdoses.

Mais Brian Conway refuse de se laisser abattre. Habitué de se retrousser les manches, il préfère voir la pandémie comme une autre occasion d’aider une partie de la population laissée pour compte à s’accrocher.

Faire du virus un allié

C’est exactement ce que le médecin a su faire avec Kevin, l’un des résidents du refuge pour itinérants où l’équipe du Centre des maladies infectieuses de Vancouver a choisi de relancer son programme de cliniques mobiles.

L’homme mince à la longue chevelure ondulante châtain roux est venu passer des tests de dépistage du coronavirus, du VIH et l’hépatite C. Ce n’est pas tant parce qu’il veut se faire tester, mais plutôt parce que le centre lui offre 10 $ en carte-cadeau au Tim Hortons.

Pour l’équipe, c’est un premier pari remporté. Kevin vient de franchir la première étape vers une réinsertion dans le continuum de soins et de services. L’infirmier lui demande alors s’il souhaite voir un médecin. L’homme accepte, puisqu’un petit ennui de santé à la jambe le dérange depuis plus de deux semaines.

À la sortie de ce rendez-vous imprévu avec le Dr Conway dans un petit local aménagé à l’entrée du refuge, il est tout sourire. Le Doc est calme, il m’a tout de suite mis en confiance et m’a vraiment rassuré. C’est tout un soulagement pour moi

, nous dit-il.

Selon le médecin, son petit ennui médical pourra être réglé facilement à sa clinique, s’il s’y présente. L’un des défis des sans-abri, selon l’infectiologue, c’est de se souvenir des rendez-vous et des prescriptions qu’ils reçoivent.

Kevin relève ce défi avec brio et rencontre le médecin au Centre des maladies infectieuses dès le lendemain.

Au service des francophones

Parmi les autres hommes pour qui les tests de dépistage deviennent une passerelle vers un retour dans le système des services sociaux, il y a Kerry.

L’homme de 75 ans, courbé et à l’apparence chétive, a le regard vif, mais son visage porte les marques de la rue, où la loi du plus fort se moque des forces de l’ordre.

Cette fois, les blessures du septuagénaire sont le fruit amer de son passage dans un autre refuge, où, comme il le raconte, le comportement d’un jeune toxicomane a conduit à leur expulsion.

Ce qui distingue toutefois Kerry, dans ce couloir du refuge, c’est qu’il parle français. Tout comme le Dr Conway, avec qui il discute pendant quelques minutes, ce Montréalais d’origine est né d’une mère francophone et d’un père anglophone.

Avec son patient, le médecin parle de sa fierté d’avoir des racines anglophones irlandaises héritées de son père et l’amour du français qu’il doit à sa mère, originaire de Rivière-du-Loup.

Si vous avez besoin d’un docteur qui peut vous traiter en français, j’ai tout ce dont vous avez besoin

, lui dit le médecin, d’un ton bienveillant. Cette bienveillance, Kerry la ressent. Après tant d’années passées dans la rue depuis son arrivée à Vancouver, en 1995, l’homme raconte avoir développé une capacité de sentir les gens

, leur agressivité comme leur gentillesse.

Heureux de cette rencontre, il compte bien se prévaloir de l’offre du « Doc ». Comme environ 20 % des résidents de passage de ce refuge, Kerry doit composer avec le double défi de vivre dans la rue et d’être francophone, selon Brian Conway qui préside également RésoSanté, un organisme provincial francophone sans but lucratif.

C’est également le défi de Juliette Sanderson. Lorsqu’elle se présente au VIDC, désigné Centre médical francophone pour desservir le centre-ville et le Downtown Eastside, elle ne tarit pas d’éloges pour celui qui est devenu, au fil du temps, son médecin de famille.

« Il est gentil, beau, connaissant, puis omniprésent. [...] On ne peut pas avoir un meilleur humain ou un meilleur docteur que lui! »

La dame de 72 ans en a vu d’autres.

Originaire de Montréal, elle habite à Vancouver depuis près de 30 ans. La crise du logement a toutefois eu raison de son amour de la côte ouest. Elle ne rêve que d’une chose : parcourir en sens inverse les quelque 4500 km qui la séparent de sa ville natale.

C’est aussi la crise du logement qui lui a permis de rencontrer le Dr Conway. Évincée d’un appartement devenu trop cher, elle a rencontré le médecin lors d’un bref passage dans un refuge pour hommes après s’être retrouvée sur le trottoir

.

Coquette, la dame n’a pas perdu son sens de l’humour ni son esprit vif, qui l’a tant servie après qu’elle eut quitté Montréal.

Quand on est plus vieux, et qu’on a eu toute sorte d’affaires dans notre vie, c’est dur, des fois, de tout penser en même temps et que ça sorte comme un rang de navets!

, s’exclame-t-elle.

Juliette apprécie la présence de ce médecin avec qui elle peut converser dans sa langue maternelle. L’approche directe, mais compatissante de celui-ci est la clé de leur relation. Il n’oublie pas que ses patients sont faillibles

, et il leur consacre le temps nécessaire.

Lorsqu’elle le compare à son ancien médecin, qui réglait systématiquement un cadran de cuisine

pour qu’il sonne au bout de 12 minutes lorsqu’il rencontrait un patient, la dame se réjouit que le Dr Conway n’ait pas sacrifié son humanité à son diplôme

.

Ce que lui considère comme un défaut, elle le voit comme une qualité. Il est sérieux [et] capable de dire à quelqu’un : “J’suis pas ici pour niaiser, ne perds pas mon temps.”

Il a horreur de se faire mener en bateau par quelqu’un qui, au fond, ne veut pas se faire aider. Ce n’est pas la rechute ni les heurts de la vie dans la rue ou sous le seuil de la pauvreté qui le mettent hors de lui, mais le manque de volonté ou la malhonnêteté.

La raison est simple, et Juliette la résume en une phrase qui a trouvé écho, parfois à mots couverts, chez tous les patients du Dr Conway : Il prend bien soin de moi.

Défricher, semer, récolter… recommencer

He cares.

Cette expression anglaise à laquelle « prendre soin » peine à rendre justice traduit bien le sentiment partagé par tous ceux qui côtoient le Dr Brian Conway.

C’est ce souci de l’autre et cet amour de la science qui l’ont incité à se déplacer d’un bout à l’autre du Canada pour prendre à bras le corps la crise du sida, puis de l’hépatite C, à Vancouver.

Son intérêt pour ses patients lui a donné le courage d’approcher ceux-ci, alors que plusieurs n’osaient pas le faire. Il voit avant tout dans chaque consommateur de drogues la personne qui se cache sous la dépendance.

Mais après?

Quand les questions deviennent plus personnelles, Brian Conway les réoriente vers le travail. Après, il y a la COVID-19, qui a déstabilisé le « tabouret à quatre pattes » que lui et son équipe ont tenté de solidifier pour tant de personnes négligées par un système souvent plus enclin à traiter la maladie que le patient.

La crise du coronavirus n’est que le dernier des défis en liste, mais aussi la dernière des occasions sur lesquelles le médecin souhaite miser pour réinsérer socialement tant de marginalisés.

À 61 ans, « le Doc » voit la retraite poindre à l’horizon avec une certaine fébrilité. Tant d’années passées à parcourir les refuges, à soigner les gens, à tisser des liens, à solidifier des « pattes de tabourets » qu'il fallait parfois fabriquer à partir de rien, l’ont profondément marqué.

À la retraite, les loisirs ne lui manqueront pas, qu’il s’agisse de dévaler les pistes à Whistler, de faire du vélo, de jouer au golf ou de passer encore plus de temps à Hawaï, un endroit où il se rend déjà quelques fois par an.

Et ses patients?

Habitué à tout recommencer d’une crise à l’autre, le médecin a une confiance inébranlable en la relève. Cette relève, il la voit grandir chez les jeunes infirmiers et infirmières que le Centre des maladies infectieuses embauche depuis quelques années. Il la voit également fleurir chez le Dr David Truong, avec qui il travaille depuis plus de trois ans.

Pour eux, le Dr Conway est plus qu’un collègue ou un patron. Il est un modèle. Ils disent s’imprégner du dévouement de l’infectiologue et de son approche humaniste. Ce sont eux qui, lorsque l’heure de la retraite aura sonné pour Brian Conway, hériteront de la mission de soigner et de ramener dans la mémoire collective les oubliés du Downtown Eastside.

Partager la page

À propos d'EmpreintesÀ propos d'Empreintes

Empreintes est une plateforme de récits numériques où se côtoient la beauté du territoire et la diversité des gens qui l’habitent. Découvrez les portraits de ceux et celles qui définissent la poésie d’un endroit, qui le portent et le font vivre. Les empreintes que l’on voit et celles laissées dans le cœur des gens.