M. Habibi se dévoue corps et âme pour les réfugiés. Depuis son arrivée à Sherbrooke, il y a bientôt 30 ans, il a tendu la main à des milliers de personnes en quête d’une terre d’adoption. Une mission à laquelle il continue de croire malgré les messages haineux qui l’inondent quotidiennement… et malgré un drame qui lui a coûté un fils. L’Afghan choisit plutôt de se retrousser les manches pour donner au suivant, espérant que ses pairs puissent retrouver la sérénité.

« Aidez-moi, M. Habibi! »

« Aidez-moi, M. Habibi! »

Texte : Geneviève Proulx et Marie-Claude Lyonnais Photographies : André Vuillemin

Le soleil n’est pas encore levé que déjà les premières sonneries du cellulaire de Shah Ismatullah Habibi se font entendre. Il faut dire qu’il est passé midi en Afghanistan, son pays natal. Et là-bas, ça fait longtemps que le bruit court : Lui, il sait quoi faire pour nous aider.

Les Afghans sont terrorisés. Le chaos règne depuis la prise du pouvoir par les talibans, le 15 août dernier, après 20 ans d’absence.

Ce sont surtout les femmes qui ont la peur au ventre. Chaque jour qui passe voit rétrécir la liste des droits qu’elles ont grappillés au cours des deux dernières décennies. Kaboul a renvoyé à la maison la plupart de ses employées. Interdiction aux adolescentes d’aller en classe. Les étudiantes universitaires doivent se présenter à leurs cours couvertes de la tête aux pieds. Il y a aussi les journalistes, les défenseurs des droits de la personne, les avocats et les juges, entre autres, qui sont arrêtés ou battus par les représentants du nouveau gouvernement sans aucune autre forme de procès.

Pas étonnant qu’ils soient des milliers à vouloir fuir ce régime qui a fait sombrer le pays dans la terreur à la fin des années 1990, à rêver d’un avenir plus doux pour eux, mais surtout pour ceux qu’ils ont mis au monde. Pour des centaines d’Afghans, la solution se trouverait peut-être en Shah Ismatullah Habibi, un des leurs, qui vit à Sherbrooke depuis 28 ans.

Celui que tous appellent simplement M. Habibi est aussi passé par là dans les années 1980, alors que l’Union soviétique jouait les trouble-fête dans son pays, le forçant à fuir une guerre qui a fait 1 million de morts.

C’est à travers ces drames qu’est né l’engagement de M. Habibi : faire en sorte que tous ceux qui ont vécu pareilles histoires puissent, eux aussi, arrêter de craindre pour leur vie dans leur pays de naissance, qu’ils puissent enfin voir le soleil se lever dans leur quotidien.

Sous son influence et grâce à l’organisme qu’il a fondé en 1999, l’Association éducative transculturelle, un peu plus de 3000 personnes, dont 1500 Afghans, se sont installées à Sherbrooke. Si bien que la reine des Cantons-de-l’Est regroupe maintenant la deuxième plus grande communauté afghane au Québec, après Montréal.

On s’occupe du parrainage privé de réfugiés de partout. On va chercher les gens à l’aéroport, on leur loue un appartement, on inscrit les enfants à l’école, on s’occupe des différentes demandes au gouvernement, comme celle de leur numéro d’assurance sociale. On est responsable d’eux pendant un an

, explique-t-il.

S’ancrer pour existerS’ancrer pour exister

Chaque jour, on se demandait quand est-ce qu’on serait morts. Est-ce que ce serait nous la prochaine fois?

Dans les années 1980, ces questions hantent sans cesse Shah Ismatullah, alors qu’il travaille à Kaboul, la capitale afghane. À cette époque, l’armée soviétique largue des roquettes, des missiles, des obus à tout vent. La peur de poser le pied sur une mine antipersonnel, l’assourdissant bruit des bombes, les fois où il a pleuré la mort de ses compatriotes sont à jamais gravés dans sa mémoire. À un tel point qu’il décide que ce ne sera pas en Afghanistan que ses enfants grandiront.

Ces douloureux souvenirs, l’homme de 62 ans n’aime pas les évoquer. Ça fait longtemps tout ça. Toute ma vie a commencé ici, à Sherbrooke en 1993

, dit-il en balayant ces pénibles images du revers de la main.

Au cours de cette guerre, l’épouse et les enfants de M. Habibi fuient le pays, comme 5 millions d’Afghans. Ils trouvent refuge en Inde. Shah Ismatullah ira les rejoindre trois longs calendriers plus tard grâce à un faux passeport. Ils sont restés sans père pendant tout ce temps

, se contente-t-il de répondre aujourd’hui, lorsqu’on le questionne sur cette époque de sa vie.

Il n’y a pas si longtemps, M. Habibi n’avait aucune gêne à raconter son passé, à décrire son village situé dans les montagnes du nord, à parler de sa famille restée là-bas, à discuter de son ancien métier. Maintenant, avec les talibans, il ne veut prendre aucune chance : son frère, sa sœur, ses neveux et ses nièces sont encore en Afghanistan. Je ne veux pas les mettre en danger. Avant, il n’y avait jamais eu la guerre dans mon village natal, il n’y avait aucun intégriste, mais maintenant...

, laisse-t-il tomber, émotif.

Quiconque maîtrise le dari, l’une des langues parlées en Afghanistan, peut déduire que Shah Ismatullah Habibi est le fils d’un leader religieux. Shah

signifie souverain

, un titre qui se transmet de père en fils. La générosité, le don de soi, ça coule dans les veines des Habibi depuis plusieurs générations. Et il s’agit également de valeurs fondamentales pour les ismaéliens nizarites, une branche de l’islam dont il fait partie.

De plongeur à sauveur

La famille de M. Habibi a été la première d’origine afghane à s’installer à Sherbrooke, en 1993. Avant que les parents emménagent avec leurs quatre enfants dans leur petit appartement de l’est de la ville, leur parcours a été tumultueux, intense, mais surtout long.

S’ils avaient espoir que leur vie serait plus simple une fois arrivés au Québec, cette dernière a été parsemée d’embûches. Il y avait beaucoup de racisme à l’époque. Personne ne voulait me donner du travail, même pas pour laver de la vaisselle. Ça m’a donné un challenge. Je me suis dit que ça allait changer, que j’allais accueillir au moins 1000 personnes.

Sitôt arrivé en sol sherbrookois, M. Habibi s’est engagé bénévolement ici et là. C’était informel au début. J’aidais mes amis à faire venir leurs parents. Je leur montrais comment faire. Puis, ça a grossi jusqu’à ce qu’on crée l’Association éducative transculturelle, en 1999.

Chaque année, quelque 300 réfugiés font de Sherbrooke leur terre d’accueil avec l’aide de cet organisme, mais surtout grâce à l’expertise de M. Habibi. On est à peu près 1500 Afghans ici. Plusieurs sont partis au fil des années. Surtout au début parce qu’il n’y avait pas d’emploi. Mais je pense qu’on approche 3000 personnes aidées, des Afghans, des Irakiens, des Syriens, des Colombiens même. Je n’ai jamais pensé à la religion dans tout ça.

« J’ai toujours travaillé, travaillé, travaillé. J’ai toujours pensé aux autres, à aider les gens. Je me suis toujours dit que j’aiderais le plus de monde possible à sortir [de leur pays]. Ces gens-là auront une meilleure vie. Je n’ai jamais fait ça pour les prix ou pour les médailles et tout ça. »

M. Habibi est conscient que tous ces pères et mères qui font le choix de quitter l’Afghanistan en payent le prix fort. Ils viennent ici pour leurs enfants. Ils ont tout laissé pour eux. Ils recommencent ici en achetant une fourchette, alors que là-bas, ils avaient plusieurs sets pour les invités.

Le père de quatre enfants sait de quoi il parle. Il lui a fallu 25 ans pour amasser la mise de fonds nécessaire lui permettant d’acheter une maison. Je n’avais pas les moyens de payer des vacances à mes enfants. Alors, une fois par mois, on allait à Old Orchard. On revenait le soir parce que je ne pouvais pas payer l’hôtel. Je revenais en auto à minuit avec la fatigue, mais il fallait que les enfants voient la mer

, se souvient-il avec émotion.

Courir pour ne pas mourir

Si M. Habibi tient le coup, c’est parce que, tous les matins, à 5 h tapant, il est sur le tapis roulant au gym. Il court pour semer le désespoir et l’angoisse qui le poursuivent partout, à la télé, sur les réseaux sociaux, dans les journaux, et le bouleversent au plus haut point. Sans oublier les nombreux appels à l’aide et les images de documents personnels qu’il reçoit par ceux qui ont peur d’être persécutés par les talibans.

« Ce qui se passe là-bas, ça me brise le cœur. Tous les jours, des activistes m’envoient des messages et me disent de quelle façon ils sont en danger. »

Le tapis, c’est le seul temps que je prends pour moi, pour prendre soin de moi, pour me donner de l’énergie. Sinon, je vais tomber. Je vais faire une dépression. Ce n’est pas évident, quand tu travailles avec des gens immigrants, il faut que tu penses tout le temps, tu analyses, tu es avec des gens qui vont pleurer. C’est…

Il est interrompu par le téléphone de son bureau qui sonne. Depuis le début de l’entrevue, c’est la cinquième fois. Au même moment, son cellulaire se met de la partie. C’est sans compter les textos qui entrent, les dizaines de demandes d’amitié sur Facebook, les courriels qui affluent sans cesse. La semaine passée, ma fille est venue à la maison avec ses enfants. Ça faisait un an et demi que ce n’était pas arrivé. Elle n’était pas contente parce que j’ai passé la journée au téléphone. Je me sentais mal. Ça commence à 4 h du matin et ça finit à 23 h.

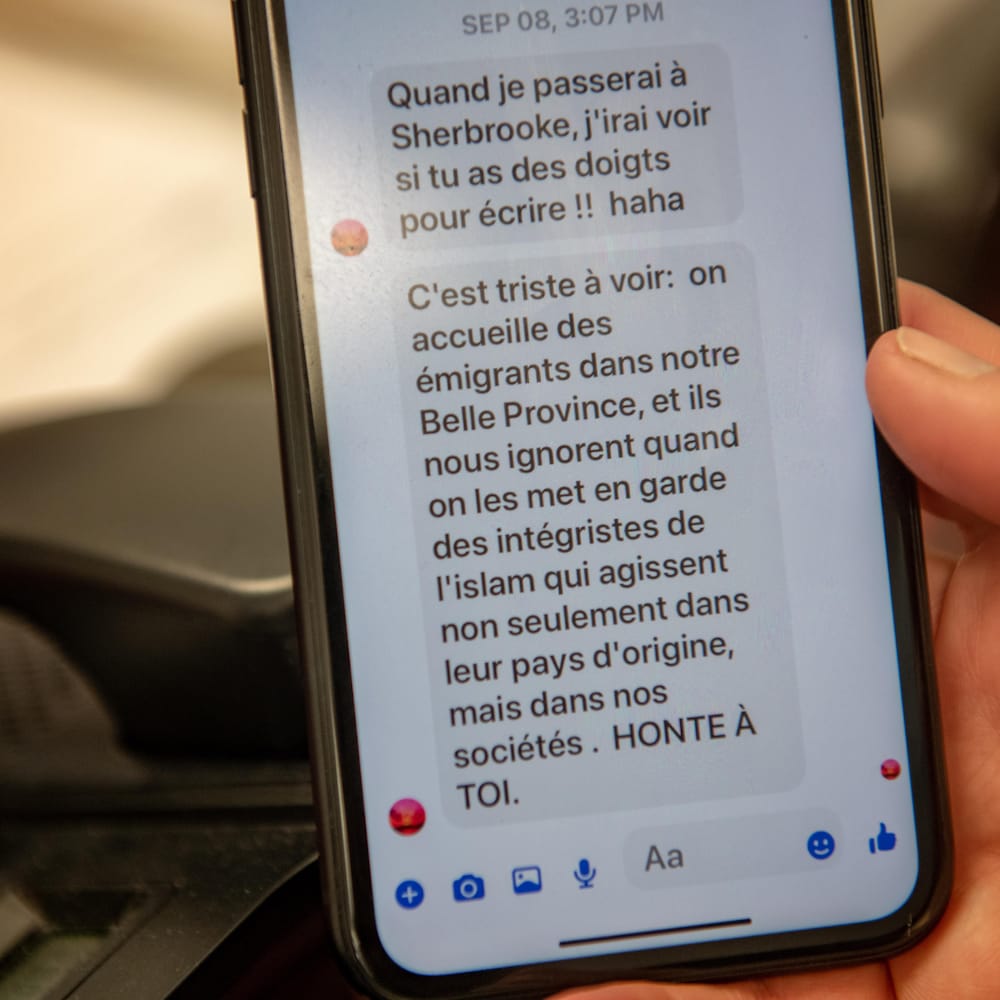

Ce ne sont pas que des personnes en détresse qui font sonner le téléphone de M. Habibi.J’ai reçu six textos de menaces sur mon cellulaire aujourd’hui. J’ai eu des téléphones de gens qui me disaient qu’on allait me faire payer. On m’accuse de vouloir islamiser le Québec. Des menaces, j’en reçois tous les jours

, dit-il d’un ton las.

Pas question toutefois de se laisser impressionner par ces provocations. Pour moi, l’essentiel est d’aider le plus de monde à sortir de là. Je dois aider ces gens-là. Est-ce que ça me fait peur? Non. Je n’ai pas peur de la mort. Puis, je n’ai pas le temps pour ces niaiseries, pour des cons comme ça.

J’ai aussi eu 150 appels de Québécois qui veulent m’offrir des logements, de l’aide, des vêtements. Il y a des journées où il y a 100 personnes qui appellent et qui offrent leur aide. Si pour 100 personnes je reçois une menace, ce n’est pas grave.

Le téléphone de M. Habibi vibre à nouveau. Un texto apparaît à l’écran.

Je veux fuir mes parents parce qu’ils sont des musulmans stricts. J’ai 22 ans. Ils m’enferment à la maison depuis cinq ans. Ils ne m’ont pas permis d’étudier, sauf cette année, où j’ai pu faire ma 12e année, mais je n’ai pas le droit de faire mes prérequis universitaires. Ils ne me permettent pas de sortir avec mes amis, de travailler ou d’écouter de la musique. Je veux juste fuir pour étudier, pour travailler, rien d’autre. Je vis en Syrie. Si je fuis, je ne pourrai pas rester en Syrie, parce que si mon père me trouve, il me tuera. Il m’a dit que si je faisais quelque chose qu’il ne me permettait pas de faire, il me tuerait. Pouvez-vous m’aider?

– Texto reçu par M. Habibi au cours de l’entrevue (traduit de l’anglais)

Shah Ismatullah soupire. S'il sait épauler les réfugiés dans leurs démarches, il ne peut pas faire de miracles sans que le gouvernement du Québec lève le moratoire qui empêche de nouveaux parrainages, ce qui n’est pas prévu avant novembre. Je me sens tellement impuissant parce que je ne peux rien faire pour eux. Ce n’est pas moi qui décide. Ce sont les politiciens. Au moins, je peux être la voix de ceux qui ne peuvent pas prendre la parole.

En attendant que les gouvernements rouvrent les frontières et permettent à de nouvelles familles de se réfugier au Québec, M. Habibi court et lève des haltères pour se soulager un peu de toute la souffrance dont on lui fait part jour après jour.

De la noirceur dans le rétroviseur

M. Habibi a vu des dizaines de bombes éclater en Afghanistan. Mais celle qui lui a fait le plus de mal est sans aucun doute celle qui a explosé dans sa vie au cours de l’été 2014. À cette époque, son fils Zakria, un étudiant de 26 ans, met le cap sur le Vieux Continent. Pendant quelques jours, il fait abondamment part de ses découvertes à sa famille. Puis, un matin, plus rien. Silence complet.

Les rumeurs commencent à courir. Internet s’enflamme. Et s’il avait rejoint Daech, le groupe armé État islamique? Cette hypothèse, M. Habibi refuse d’y croire. Si j’avais eu un doute de 0,0001 % [que c’était son plan], il ne serait pas sorti du Canada. Je ne le savais pas.

Les semaines, les mois passent. Les doutes se confirment. Le fils de celui qui œuvre à faire tomber les barrières entre les peuples, de celui qui travaille sans relâche pour faire de sa communauté un monde meilleur, est devenu un extrémiste en Syrie. La blessure est violente.

J’ai toujours été contre ces choses-là. Je n’ai jamais été au courant de rien. Ça a été un choc très grand pour moi

, dit Shah Ismatullah, les yeux pleins d’eau.

Dès lors, il coupe les ponts avec lui et refuse catégoriquement qu’on lui parle de son fils qui véhicule des valeurs qui ne sont pas les siennes, qui cherche à détruire un monde qu’il a mis tant d’années à construire.

Mais un père reste un père. Même très en colère, son cœur éclate en 1000 morceaux quand, en 2019, il apprend que Zakria est tombé sous les balles d’un tireur d’élite.

« J’aimerais, avant de mourir, savoir ce qu’il s’est passé. Qui a fait ça? »

Signe que personne n’a tenu M. Habibi responsable des choix de son fils, ils ont été 1500 à se présenter aux funérailles de Zakria organisées à Sherbrooke. Une solidarité qui s’est fait sentir pendant des semaines. Chaque soir, des familles venaient chez nous. Des fois, c’était quatre, cinq familles qui venaient. Elles nous prenaient dans leurs bras. Elles pleuraient. Ça a été très difficile.

Même si le deuil se fait tranquillement, M. Habibi n’oublie pas et cette épreuve n’a fait que renforcer sa volonté d’aider son prochain, de rapprocher les gens de toutes cultures, de toutes religions. J’ai choisi cette bataille-là, pour la justice, jusqu’à la fin de ma vie. Même si je perds ma vie. Même si les islamistes me prennent pour un crisse de con et veulent me tuer, je m’en fous. Je n’ai aucun regret pour tout ce que j’ai dénoncé. Je vais le faire toute ma vie. Je n’aurai jamais, jamais peur.

« Merci M. Habibi! Merci! »« Merci M. Habibi! Merci! »

J’avais 27 ans quand je suis parti. Je ne voulais pas que mes enfants, à 27 ans, partent du pays et recommencent à zéro comme moi

, raconte Maiwand Ahmadzai, un Afghan arrivé à Sherbrooke en 2013. C’est un des nombreux réfugiés qui ont bénéficié de l’aide de Shah Ismatullah Habibi. Grâce à ce dernier, le parcours des petits Subhan, Sahil et Spagmay ne ressemblera pas à celui de leur père.

Assis à son bureau dans l’entreprise de revente de réservoirs de plastique qu’il a cofondée, l’homme de 36 ans raconte son histoire tantôt avec émotion, tantôt avec colère, souvent avec fierté, mais toujours avec une gratitude grande comme l’univers. Je me suis habillé propre pour l’entrevue, [mais normalement,] quand les mains d’un patron sont propres, c’est que l’entreprise ne roule pas

, tient-il à dire.

Procureur en Afghanistan, Maiwand travaillait surtout comme traducteur pour la Force internationale d'assistance et de sécurité (ISAF), une coalition issue de l’OTAN dont l’objectif était de protéger le peuple. Ce travail l’aurait placé en haut de la liste de ceux que les nouveaux dirigeants voudraient voir disparaître. Avec ce qu’il se passe aujourd’hui avec les talibans, mes enfants auraient été en danger. La vie aurait été finie pour moi, pour ma famille...

, laisse-t-il tomber en fermant les yeux.

L’idée de quitter l’Afghanistan trottait dans la tête de Maiwand depuis longtemps. Ça paraît évident aujourd’hui avec tout ce qu’il se passe, mais à l’époque, je sentais que le danger s’en venait. Il y avait de plus en plus de terroristes qui kidnappaient les enfants dans mon réseau. Comme je faisais des sous, j’avais peur pour ma famille. J’étais une cible.

S’engager pour s’enraciner

Quand Shah Ismatullah Habibi accepte d’épauler une nouvelle famille dans la grande aventure de l’immigration, il lui demande de s’établir à Sherbrooke pour un an. Dans le cas de Maiwand, c’est cette promesse qui a tout changé.

Souvent, il a eu envie de faire ses boîtes et de partir de Sherbrooke en courant. Les longs cours de francisation ont vraiment découragé l’homme de 36 ans. Imaginez-vous être assis devant quelqu’un pendant huit heures et ne rien comprendre. J’étais fâché. [...] Je parle six autres langues, mais la seule qui me donne de la difficulté, c’est le français à cause du féminin et du masculin

, dit-il en se tapant sur la tête.

« Je sortais de là avec la tête très lourde. Je lançais mon sac à dos. Je me disais que c’était trop difficile, qu’on allait déménager en Ontario. Puis, le soir, je réfléchissais et je me disais que c’est la première ville qui m’a appuyé, qui m’a accueilli. Je devais faire mes efforts. »

Avec une volonté de fer, Maiwand s’est retroussé les manches et a bûché pour être capable de parler avec ses nouveaux voisins, communiquer avec son patron, comprendre ce que les enseignants de ses enfants lui écrivaient dans leur agenda. J’ai essayé fort parce qu’ici, c’est rendu mon pays à moi. On ne retournera pas là-bas. Je dois apprendre la langue. Je dois apprendre les coutumes. Je dois apprécier les Québécois et Québécoises.

Voir la vie d’un autre œil

Il a fait très noir dans la vie de Maiwand Ahmadzai une fois ses valises déposées dans son premier appartement. J’étais tout seul à Sherbrooke [avec ma femme]. Parfois, je sortais dehors et je ne savais pas où aller. Je ne connaissais pas de place pour m’amuser, pour prendre un verre. J’ai vécu beaucoup de déprime.

Tranquillement, le temps a fait son œuvre. Maiwand a fini par voir du beau autour de lui. J’ai donné beaucoup d’efforts pendant huit ans pour y arriver. Avec fierté, je dis que je suis devenu Québécois

, affirme-t-il haut et fort, les yeux brillants.

Souvent, la vie lui rappelle qu’il a fait le bon choix ce matin de l’automne 2013, quand il a posé le pied à Sherbrooke. La professeure de ma fille nous a appelés pour nous dire qu’elle devait aller à l’École internationale Du Phare [au secondaire], qu’elle avait le potentiel d’aller là-bas, et que, si j’avais des difficultés avec les sous, elle m’aiderait.

Pour Maiwand, il ne pouvait pas y avoir plus beau cadeau. Il n’avait pas fait tous ces sacrifices en vain.

Sans Shah Ismatullah, jamais tout ça n’aurait été possible, d’après l’homme d’affaires. M. Habibi n’était jamais loin pour le soutenir dans les démarches administratives ou pour lui donner une petite tape dans le dos dans les moments de découragement.

J’avais le bagage, j’avais les sous, mais je ne connaissais pas la procédure pour venir. C’est M. Habibi qui sait [comment faire]. Il aide tellement de gens. J’espère que Dieu va lui donner du blessing. Grâce à lui, mes enfants vivent dans la paix et ils font des études. Tout ça, c’est grâce à M. Habibi

, martèle-t-il, reconnaissant.

L’engagement comme ADNL’engagement comme ADN

Encore ce matin, des femmes ont manifesté à Kaboul. Elles ont été fouettées par les talibans. Les journalistes qui filmaient ont été battus et arrêtés. C’est horrible!

Cette effroyable histoire est racontée par Zorha Ahmadi, la nièce de M. Habibi. Elle discute avec sa belle-sœur, Benafsha Amiri, du drame qui se joue dans leur pays natal en ce 18 septembre.

J’entends des gens dire que leurs parents sont collés devant la télé et pleurent toute la journée à cause de ce qu’ils voient. Ils sont vraiment traumatisés psychologiquement. Surtout ceux qui ont vu la guerre; ça leur rappelle des souvenirs

, raconte tristement Benafsha Amiri.

Les deux femmes sont réunies au parc Bureau, qui a vu grandir bon nombre de petits Afghans. C’est ici que plusieurs se rassemblent pour tranquillement ériger les bases de leur nouvelle vie. C’était donc l’endroit tout désigné pour faire découvrir Parvana, un dessin animé afghan, aux Sherbrookois, toutes origines confondues. L’activité, organisée par le Festival cinéma du monde de Sherbrooke, visait à favoriser les échanges et les rapprochements entre les différents groupes culturels.

Cette mission colle parfaitement à celle que s’est donnée M. Habibi, que ses collaborateurs décrivent comme un homme sage, dévoué, généreux. Il a été un des premiers à rêver et à participer activement à la création du Festival des traditions du monde de Sherbrooke.

L’événement est devenu, avec le temps, un incontournable dans la région. Chaque année, pendant quelques jours d’août, le parc Quintal se transforme en microvillage où affluent des dizaines de milliers de visiteurs. Dans ce happening haut en couleur se côtoient poutine et patacones, baladi et claquettes irlandaises, jeux gonflables et biergarten. Cette grande fête familiale vise un objectif simple, et pourtant si complexe : abolir les frontières entre les peuples.

C’est avec le souci de mieux se rappeler

que de nouvelles installations y ont poussé, au fil du temps, dont le palais de l’Orient; une réponse aux attentats du 11 septembre 2001, à laquelle ont participé notamment les filles de M. Habibi.

« Notre arme, c'est la culture. C'est avec ça qu'on fait tomber les frontières et les préjugés. »

Une figure de proue de l’implication bénévole

M. Habibi n’a jamais oublié ceux qui lui ont donné un coup de main dès la première heure. Lui-même épaulé par le Service d’aide aux Néo-Canadiens (SANC) à son arrivée à Sherbrooke, il est revenu aux sources pour redonner, à son tour, aux immigrants fraîchement débarqués sur leur terre d’accueil.

Il m’a beaucoup aidée à développer des contacts auprès des entreprises de la région du Granit pour trouver de l’emploi aux nouveaux arrivants. Il savait l’importance pour un immigrant de pouvoir gagner sa vie

, se remémore Mercedes Orellana, la directrice de l’organisme, avec un sourire dans la voix.

Il a toujours travaillé dans la perspective d’un bien commun. Ça dépasse l’immigration. C’est simplement pour le bien-vivre ensemble, vivre en harmonie et en paix

, ajoute-t-elle.

Conseil des relations interculturelles du Québec, comité municipal sur l’immigration, comité sur la vigilance visant à réduire les crimes haineux : M. Habibi va d’implication en implication

, observe Jean-Yves La Rougery, directeur du Service des sports, de la culture et de la vie communautaire à la Ville de Sherbrooke. Sa présence est devenue naturelle

tellement on le retrouve à toutes les tables.

Derrière ce dévouement se cache une très grande reconnaissance, selon Monique Gagnon-Tremblay, ancienne ministre de l’Immigration du Québec et députée de Saint-François, qui a collaboré avec M. Habibi. Je pense que c'est pour lui une espèce de remerciement aux Sherbrookois pour tout ce qu’ils font pour les membres de sa communauté et les autres réfugiés de Sherbrooke. C'est une chose, le dévouement, mais lui, c’est de l'implication, et c'est encore davantage.

Cette implication ne passe pas inaperçue chez ses compatriotes afghans. Le SANC a pu le constater avec sa banque de locuteurs daris qui s’est gonflée au cours des années.

« Il envoie toujours le message qu'il faut s'impliquer pour bien s'intégrer. Il est un modèle pour plusieurs personnes et sur plusieurs générations. »

Même son de cloche à la Ville de Sherbrooke, qui observe l’effet catalyseur et l’influence positive que M. Habibi a auprès des siens. Lorsqu’il y a des comités et que j’ouvre des postes, rapidement, ça se comble

, ajoute Jean-Yves La Rougery.

Les pommes qui ne tombent pas loin de l’arbre

Je me sens très coupable d’avoir une belle vie quand il y a des gens qui souffrent là-bas

, raconte une des filles de M. Habibi, Navin. Je me sens coupable d’avoir les droits que j’ai quand il y a beaucoup de monde qui n’est pas capable de les avoir. Ça me détruit complètement. C’est vraiment éprouvant et dur sur le moral. J’ai de la misère à me concentrer sur mon quotidien.

Même si elle était toute petite quand elle a quitté l’Afghanistan, il y a des images qui sont marquées au fer rouge dans sa mémoire. J’ai des souvenirs de la guerre, le bruit des bombes, des explosions, des couleurs vives. Ça me revient quand j’entends des bruits forts, des feux d’artifice, des films violents

, explique la femme de 35 ans.

Impossible pour Navin de rester les bras croisés en pareille situation. Même son de cloche chez sa grande sœur, Barine. Ensemble, elles ont créé un organisme dans la région d’Ottawa, où elles demeurent depuis quelques années. L’objectif de l’Afghan Canadian Support Network est d’amasser des dons, des vêtements et des objets pour les centaines de réfugiés qui débarquent dans la capitale nationale.

Cette volonté d’aider et ce besoin d’agir pour l’autre, les sœurs Habibi les ont assurément hérités de leur père. D’ailleurs, ce n’est pas d’hier qu’elles donnent de leur temps et travaillent à rendre le quotidien des réfugiés plus facile. Déjà, toutes petites, elles faisaient de la traduction pour leurs compatriotes afghans. On était aussi bénévoles au Festival des traditions du monde. Mon père aide les autres depuis que je suis toute jeune. Ça a marqué mon enfance. Ça m’a vraiment définie en tant que personne

, croit-elle.

La richesse de l’unitéLa richesse de l’unité

Ça a été très difficile de trouver un travail quand je suis arrivé [en 1994]. Ce n’était pas comme aujourd’hui. Juste trouver un travail de plongeur, ç’a été compliqué. Ce n’est pas difficile de laver la vaisselle pourtant!

Bakhtiyari et Nasema Azimy replongent dans l’histoire de leur difficile intégration à Sherbrooke assis dans le salon de leur maison; une magnifique demeure à mille lieues de leur premier appartement de l’est de la ville. Au mur, une grande photo de l’Aga Khan et de leaders de la communauté ismaélienne leur rappelle chaque jour d’où ils viennent. Du thé chaud qui sent bon la cardamome est versé. Des noix, des raisins secs et des gâteaux traditionnels sont offerts par le couple, qui poursuit ensuite le récit de son épopée.

Encore 25 ans plus tard, l’implication de M. Habibi dans la vie des Azimy prend une place toute spéciale dans leur cœur. Ce n’est pas grâce à Shah Ismatullah s’ils vivent à Sherbrooke, mais il a assurément joué un rôle déterminant dans leur parcours de vie.

C’est le hasard qui a fait que les deux familles étaient voisines à leur arrivée en Estrie. Dès lors est née une grande amitié, celle qui traverse l’adversité, qui est solide comme le roc.

Shah Ismatullah était là quand personne ne voulait signer un chèque de paye à Bakhtiyari, qui avait trois enfants à nourrir. M. Habibi a pris la triste situation de son ami en main. Il avait entendu dire que les emplois étaient plus nombreux à Lac-Mégantic. Je suis allé au journal et j’ai demandé à rencontrer un journaliste pour qu’il nous aide.

Un article plus tard, la patronne d’une entreprise a contacté M. Habibi. C’était une usine de sous-vêtements pour femmes de Lac-Mégantic, à 100 km de route. Le premier matin, M. Habibi est venu avec nous là-bas. Il avait un travail ici. Il n’était pas obligé, mais il est venu. Il est toujours là pour aider les gens, aider les gens, aider les gens

, répète Bakhtiyari en appuyant fermement sur chacun de ses mots.

« Tous ceux qui en avaient besoin, dans tous les pays qui avaient des difficultés, il réussissait à trouver un chemin pour eux. »

Les Habibi et les Azimy partagent la douleur de voir leur peuple vivre ces moments horribles. C’est trop difficile. Quand j’ai entendu que les talibans avaient pris notre pays, j’ai été incapable de bouger pendant trois jours. Tous mes muscles étaient endormis

, raconte, les yeux dans l’eau, Nasema Azimy.

Pour appuyer ses dires, Nasema sort son cellulaire. Regarde cette vidéo. C’est un ami qui nous l’a envoyée.

Appareil à la main, elle insiste sur l’horreur qui se déroule devant ses yeux, alors que des larmes coulent sur ses joues. C’est un homme qui a été torturé à mort par les talibans. Son corps est couvert d’ecchymoses. C’est trop dur.

Son mari des 30 dernières années, Bakhtiyari, est lui aussi troublé. Il y a les choses que l’on voit et il y a les choses qu’on ne voit pas, qui sont derrière le mur. Qu’est-ce qu’il y a derrière? On ne sait pas. Ils ne laissent pas les gens, les journalistes filmer, alors on ne voit pas tout. Combien il y en a qui sont tués chaque jour?

Pour que tous soient sains et saufs

L’urgence d’arriver enfin en lieu sûr, beaucoup la ressentent. Ça a été le cas de Maiwand Ahmadzai, un des immigrants épaulés par M. Habibi. Il attend maintenant impatiemment que ses parents, ses frères et sa sœur soient autorisés à venir le rejoindre ici, à Sherbrooke. Sa famille – réfugiée au Tadjikistan depuis cinq ans – se croise les doigts.

Pour son beau-père, il est malheureusement trop tard. Nous l’avons perdu. Il est mort à cause d’une maladie du rein. Ma femme n’a pas pu aller visiter son père avant qu’il meure à cause de la COVID. Ça a été très dur pour elle

, dit-il, encore ébranlé.

Même s’il aime sa famille et ne souhaite que son bien, reste que la situation est difficile sur le plan monétaire. Maiwand se sent déchiré. Mon portefeuille est à moitié vide. J’ai trois familles à nourrir au Tadjikistan. Chaque mois, j’envoie 1000 $ là-bas. J’ai dit à mon père que c’était la dernière année que je l’aidais. Ma fille va aller à l'université. Il faut aussi payer la nourriture, les factures et tout ça.

Maiwand ne dirait pas non à un coup de main dans son entreprise pour qu’elle grandisse et se solidifie. J’ai besoin d’employés. J’ai trois frères de 22 à 28 ans qui sont prêts à venir travailler. Ici, tout le monde chiale qu’il manque de main-d'œuvre. Ouvrez les portes. Ouvrez l’immigration!

, dit-il en interpellant les gouvernements.

Oui, la vie de Maiwand est plus belle qu’en Afghanistan, mais elle n’est pas parfaite encore. Mon bonheur va arriver quand je vais voir mes parents. Ça fait huit ans que j’attends ce moment. J’espère que ce sera bientôt…

M. Habibi veut continuer longtemps à accueillir des réfugiés dans sa terre d’adoption. Et pour outrepasser les préjugés, il compte sur le dialogue. Il y a 20 ans, un propriétaire d’immeuble où vivaient trois de nos familles m’a appelé pour me dire qu’il fallait qu’elles partent. Les autres locataires menaçaient de s’en aller sinon. Ils disaient que leur nourriture sentait trop fort dans les corridors. J’ai organisé une rencontre entre tout le monde. On a mangé ensemble. Ils ont découvert notre culture ainsi. Tu sais quoi? Aujourd’hui, ils habitent encore tous là!

Cette anecdote illustre bien le travail de Shah Ismatullah depuis presque trois décennies : rapprocher les personnes toutes cultures confondues. Je suis fier de l’évolution des gens. On a tellement de belles histoires. Il y en a qui sont arrivés en secondaire 4, ils n’avaient qu’un an pour tout rattraper. Ils ont réussi. Il y a des médecins, des pharmaciens, des entrepreneurs qui ont 850 employés

, dit-il fièrement.

Des partis politiques ont tenté de convaincre M. Habibi de rejoindre leurs rangs. On lui a aussi offert un poste de sous-ministre avec, à la clé, un salaire beaucoup plus élevé. Mais la partisanerie ne l’a jamais intéressé.

Ce qui anime Shah Ismatullah Habibi, c’est le salut pour les peuples victimes d’injustice. Et l’harmonie entre tous les Sherbrookois, peu importe leurs origines.

Partager la page

À propos d'EmpreintesÀ propos d'Empreintes

Empreintes est une plateforme de récits numériques où se côtoient la beauté du territoire et la diversité des gens qui l’habitent. Découvrez les portraits de ceux et celles qui définissent la poésie d’un endroit, qui le portent et le font vivre. Les empreintes que l’on voit et celles laissées dans le cœur des gens.